Интеллигенция в истории это: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ | Энциклопедия Кругосвет

«История интеллигенции закончилась, потому что она закончилась»

Можно ли считать Пушкина первым русским интеллигентом и почему миф об уникальности русской интеллигенции — всего лишь миф? Об этом поговорили участники программы Ирины Прохоровой «Культура повседневности». Публикуем сокращенную расшифровку выпуска, темой которого стала книга Дениса Сдвижкова «Знайки и их друзья».

Ирина Прохорова: Сегодня мы поговорим о русской интеллигенции. Интеллигенция стала, как пишет автор, которого я сейчас представлю, «учредительным мифом и краеугольным камнем истории России и истории культуры России». Это из книги Дениса Сдвижкова, которая называется «Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции».

И об этих «знайках» мы поговорим с нашими гостями — во-первых, с самим автором Денисом Сдвижковым, историком, научным сотрудником Германского исторического института в Москве. Второй наш гость — Андрея Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель центра исследования русской мысли Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Здравствуйте, Андрей.

Здравствуйте, Андрей.

Мне кажется, что книга Дениса Сдвижкова очень важна тем, что она не то чтобы разрушает сложившийся миф, но хочет показать, что представление об особом пути и о том, что понятие интеллигенции — это сугубо русское явление, неверно. В том числе, как пишет автор, «интеллигенция — великий общий европейский проект». Мне кажется, это очень оптимистический разворот темы, который хотелось бы серьезно обсудить.

Денис, вы в книге говорили о том, что многие мыслительные категории плохо поддаются четким определениям, чем они и знамениты. В том числе это касается понятия «интеллигенция». Нет, наверное, ни одного автора или собеседника в России, кто бы так или иначе не рассуждал об интеллигенции — в хорошем смысле слова или критикуя. А можно ли дать ей определение?

Денис Сдвижков: Я ждал этого вопроса и боялся его. Я не даю и не собирался давать определение интеллигенции, во-первых, поскольку до меня это пытались делать многие гораздо более светлые головы, скажу без ложного самоуничижения. Во-вторых, задача книги была не в этом, а в том, чтобы описательно показать, что такое интеллигенция, не давая априорных определений, которые никогда не будут соответствовать реалиям. И, как вы совершенно справедливо выразились, один из основных параметров моей книги состоял в том, чтобы написать в серии «Что такое Россия» историю интеллигенции как европейскую истории России, поскольку один из основополагающих моментов в наших разговорах о русской интеллигенции — это то, будто это наша национальная фишка, говоря неинтеллигентным языком.

Во-вторых, задача книги была не в этом, а в том, чтобы описательно показать, что такое интеллигенция, не давая априорных определений, которые никогда не будут соответствовать реалиям. И, как вы совершенно справедливо выразились, один из основных параметров моей книги состоял в том, чтобы написать в серии «Что такое Россия» историю интеллигенции как европейскую истории России, поскольку один из основополагающих моментов в наших разговорах о русской интеллигенции — это то, будто это наша национальная фишка, говоря неинтеллигентным языком.

Ирина Прохорова: Вы много пишете в книге, что определение интеллигенции менялось от XVIII века до ХХ и ХХI. Но все-таки, если мы сейчас будем работать от противного, понятие интеллигенции как некой социальной группы (это все-таки определенная группа людей, границы которой могут быть подвижны, но тем менее) не появлялось до какого века? Грубо говоря, какому периоду истории принадлежит эта социальная страта?

Денис Сдвижков: «Знайки», которые фигурируют в названии, относятся к знанию, но не вообще к какому-то абстрактному знанию, а знанию, которое определяется эпохой. Безусловно, это эпоха Нового времени, когда знание приобретает определенные черты, когда оно получает социальную миссию, когда появляются новые структуры, которые мы знаем как общество. То, что для нас является данностью — существование общества и необходимость самосознания общества — на самом деле данностью не является и возникает где-то с XVII века, когда появляется представление о том, как функционирует это общество, «град земной», не поднимающий голову вверх к граду небесному, и как оно может функционировать как саморазвивающийся и самосознающий организм. Для этого нужно знание — земное знание, знание Нового времени. И когда появляются эти две предпосылки — общество и представление о новом знании — тогда и появляется интеллигенция в том значении, о котором я пишу в книге.

Безусловно, это эпоха Нового времени, когда знание приобретает определенные черты, когда оно получает социальную миссию, когда появляются новые структуры, которые мы знаем как общество. То, что для нас является данностью — существование общества и необходимость самосознания общества — на самом деле данностью не является и возникает где-то с XVII века, когда появляется представление о том, как функционирует это общество, «град земной», не поднимающий голову вверх к граду небесному, и как оно может функционировать как саморазвивающийся и самосознающий организм. Для этого нужно знание — земное знание, знание Нового времени. И когда появляются эти две предпосылки — общество и представление о новом знании — тогда и появляется интеллигенция в том значении, о котором я пишу в книге.

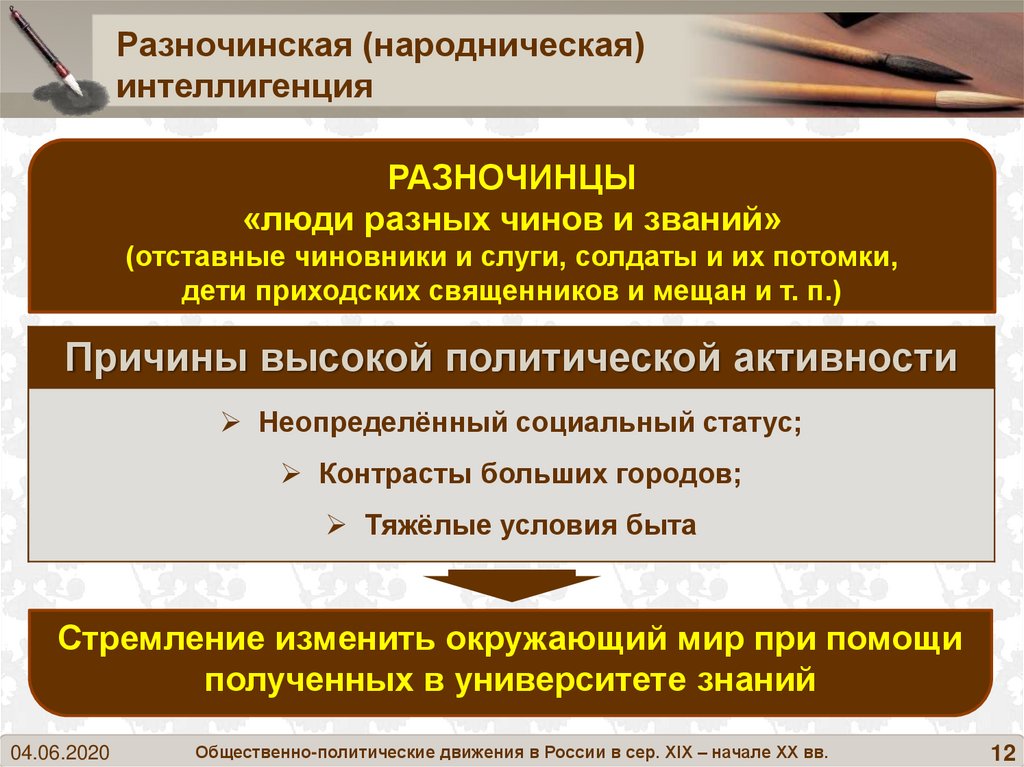

Ирина Прохорова: Можно ли считать, что появление группы «знаек», то есть людей, профессия и миссия которых — просвещение, начинается в XVII-XVIII веке? Это начало формирования светской культуры, секулярной культуры, когда иерархическое общество начинает потихоньку демонтироваться и появляется специфическая группа, новая социальная среда, которой не было раньше. Если мы посмотрим на XVIII век во Франции, где просветители закладывают основы будущей интеллигенции, интересно, из каких социальных слоев и групп формируется эта новая среда? Мы знаем, что в России это началось позже, и в XIX веке недаром было слово «разночинная интеллигенция», потому что в первой половине XIX века этой интеллигенции не было — это была дворянская культура. В России это абсолютно точно шло от поповичей, от детей кухарок и так далее, постепенно туда переходила часть дворянства — это была пестрая смесь из разных социальных групп и классов. А например, во Франции, Германии, Польше интеллигенция была и остается важным фактором культурной жизни. Интересно сравнить, как они формировались.

Если мы посмотрим на XVIII век во Франции, где просветители закладывают основы будущей интеллигенции, интересно, из каких социальных слоев и групп формируется эта новая среда? Мы знаем, что в России это началось позже, и в XIX веке недаром было слово «разночинная интеллигенция», потому что в первой половине XIX века этой интеллигенции не было — это была дворянская культура. В России это абсолютно точно шло от поповичей, от детей кухарок и так далее, постепенно туда переходила часть дворянства — это была пестрая смесь из разных социальных групп и классов. А например, во Франции, Германии, Польше интеллигенция была и остается важным фактором культурной жизни. Интересно сравнить, как они формировались.

Денис Сдвижков: Безусловно. И я пытаюсь обратить внимание на параллели и общие вещи, сравнимые с Россией. Тут, безусловно, мы видим, что, когда знание появляется в виде такой силы, которая не только объясняет, но стремится изменить мир, — когда знание становится такой силой, которая действительно влияет на общество и на общественно-политические процессы, оно самостоятельно начинает формировать новые социальные страты. То есть раньше они формировались традиционно: еще со Средневековья были так называемые воюющие, молящиеся и трудящиеся — три основных категории; были корпорации, которые определялись феодальными, юридически-правовыми, традиционными критериями, или, как в России, существовали сословия, которые были привязаны, по сути дела, к государственной политике. И вот появляется знание, которое само определяет, кто принадлежит к этой страте. Конечно, здесь не все так просто. Прежде всего к этим «знайкам» относятся люди, которые просто имеют доступ к институтам знания, которые могут получить хоть какое-то знание. То есть это прежде всего более-менее привилегированные сословия — это духовенство и дворянство, два первых сословия что во Франции, что в России, что в Польше, что в любой другой стране. Не у нас, но, допустим, в Германии, во Франции к XVII-XVIII веку постепенно к ним присоединяются другие — так называемое среднее сословие, третий элемент, и это прежде всего горожане. Городская среда — это важнейший фактор формирования новой образованной среды для интеллигенции, поскольку городская среда важна и как пространство, где люди встречаются и обсуждают какие-то вещи, и как новое пространство свободы, которое даже в Средневековье существовало (как известно, когда зависимый человек попадал в средневековый западный город, он становился свободным) и которое тем более развивается в Новое время.

То есть раньше они формировались традиционно: еще со Средневековья были так называемые воюющие, молящиеся и трудящиеся — три основных категории; были корпорации, которые определялись феодальными, юридически-правовыми, традиционными критериями, или, как в России, существовали сословия, которые были привязаны, по сути дела, к государственной политике. И вот появляется знание, которое само определяет, кто принадлежит к этой страте. Конечно, здесь не все так просто. Прежде всего к этим «знайкам» относятся люди, которые просто имеют доступ к институтам знания, которые могут получить хоть какое-то знание. То есть это прежде всего более-менее привилегированные сословия — это духовенство и дворянство, два первых сословия что во Франции, что в России, что в Польше, что в любой другой стране. Не у нас, но, допустим, в Германии, во Франции к XVII-XVIII веку постепенно к ним присоединяются другие — так называемое среднее сословие, третий элемент, и это прежде всего горожане. Городская среда — это важнейший фактор формирования новой образованной среды для интеллигенции, поскольку городская среда важна и как пространство, где люди встречаются и обсуждают какие-то вещи, и как новое пространство свободы, которое даже в Средневековье существовало (как известно, когда зависимый человек попадал в средневековый западный город, он становился свободным) и которое тем более развивается в Новое время. Эти критерии для всех четырех стран, которые в моей книге рассматриваются, важны и являются определяющими, просто в разной степени: где-то дворянство по-прежнему больше определяет облик образованного слоя, как у нас и в Польше, где-то, как в Германии и во Франции, третье сословие или среднее сословие достаточно быстро и достаточно рано заявляет о себе. Но в общем и целом знание — и это очень важно — создает под себя новые общественные и социальные структуры, социальные страты.

Эти критерии для всех четырех стран, которые в моей книге рассматриваются, важны и являются определяющими, просто в разной степени: где-то дворянство по-прежнему больше определяет облик образованного слоя, как у нас и в Польше, где-то, как в Германии и во Франции, третье сословие или среднее сословие достаточно быстро и достаточно рано заявляет о себе. Но в общем и целом знание — и это очень важно — создает под себя новые общественные и социальные структуры, социальные страты.

Андрей Тесля: Я бы все-таки подчеркнул русскую специфику, которая здесь, с одной стороны, связана с тем, что в русских сюжетах вообще сложно говорить о сословиях в западноевропейском смысле. Понятно, что, когда мы говорим о сословиях Западной Европы, мы говорим о корпорациях. Применительно к России, например, о том же дворянстве как корпорации мы можем говорить только с 1785 года, с Жалованной грамоты Екатерины. Специфика становится еще более очевидной, как только мы, например, обращаемся к духовенству, потому что, с одной стороны, в отличие от католического европейского Юга, имеем дело с воспроизводящимся сословием, что вполне понятно, с другой стороны, мы имеем дело именно с отдельным сословием, в отличие от протестантских стран — перед нами священство. И, более того, перед нами очень интересная ситуация, которая складывается как раз на протяжении XVIII века и отчасти XIX века, — это сословная замкнутость духовенства, которая в первую очередь производится через образование. В этом смысле здесь характерен 1808 год: вроде бы упрочивается воспроизводящийся сословный статус духовенства в связи в семинариями и новым уставом духовных училищ, но как раз здесь начинается история с преобразованием духовенства. И мне кажется, что характерная русская история — неслучайная рифмовка понятий интеллигенции и людей разных чинов и сословий — разночинцев. Понятно, что это не совпадающие понятия, но они все-таки оказываются близки и пересекаются. Ведь неслучайно для России возникает довольно дебатируемая вещь: можно ли тех же образованных дворян, потомственных землевладельцев, считать интеллигентами? Понятно, что, с одной стороны, проблем с зачислением постфактум в интеллигенцию, например, Белинского не будет ни малейших. С другой стороны, все будут последовательно забывать о том, что он с формальной точки зрения является потомственным дворянином — обычно вспоминают, что он сын уездного лекаря, но не фиксируется, что уездный лекарь получил потомственное дворянство.

И, более того, перед нами очень интересная ситуация, которая складывается как раз на протяжении XVIII века и отчасти XIX века, — это сословная замкнутость духовенства, которая в первую очередь производится через образование. В этом смысле здесь характерен 1808 год: вроде бы упрочивается воспроизводящийся сословный статус духовенства в связи в семинариями и новым уставом духовных училищ, но как раз здесь начинается история с преобразованием духовенства. И мне кажется, что характерная русская история — неслучайная рифмовка понятий интеллигенции и людей разных чинов и сословий — разночинцев. Понятно, что это не совпадающие понятия, но они все-таки оказываются близки и пересекаются. Ведь неслучайно для России возникает довольно дебатируемая вещь: можно ли тех же образованных дворян, потомственных землевладельцев, считать интеллигентами? Понятно, что, с одной стороны, проблем с зачислением постфактум в интеллигенцию, например, Белинского не будет ни малейших. С другой стороны, все будут последовательно забывать о том, что он с формальной точки зрения является потомственным дворянином — обычно вспоминают, что он сын уездного лекаря, но не фиксируется, что уездный лекарь получил потомственное дворянство. Более того, затем замечательные историки русской мысли, обращаясь в начале ХХ века к Белинскому, как раз представляют его как классическую фигуру разночинца, идущую на смену дворянству. Здесь возникает любопытный зазор: очевидно считываемая интеллигентскость Белинского как праотца интеллигенции совершенно жестко выводит его за пределы дворянства — понятно, что он к нему отношения не имеет.

Более того, затем замечательные историки русской мысли, обращаясь в начале ХХ века к Белинскому, как раз представляют его как классическую фигуру разночинца, идущую на смену дворянству. Здесь возникает любопытный зазор: очевидно считываемая интеллигентскость Белинского как праотца интеллигенции совершенно жестко выводит его за пределы дворянства — понятно, что он к нему отношения не имеет.

Ирина Прохорова: История с Белинским интересна тем, что отчасти здесь есть здравое зерно — для интеллигенции, действительно, поскольку она рекрутируется из самых разных социальных слоев, важнее некая общая мировоззренческая и, возможно, поведенческая, этическая рамка. С этой точки зрения можно считать интеллигентом Белинского, в каком-то смысле можно туда привлечь и Пушкина, который становится первым профессиональным литератором и размывает контуры сословного общества.

youtube.com/embed/oNYxQnqL_e0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Денис Сдвижков: Это как раз происходит постоянно — кого мы считаем интеллигентом? Особенно постфактум происходит. В конце XIX века ведутся дебаты: Пушкин — интеллигент или нет? Гоголь, наши великие поэты — они вроде бы дворяне, как и Пушкин, — у него, можно даже сказать, совершенно аристократическое самосознание, особенно во второй половине жизни. Но тем не менее, конечно, почетно иметь Пушкина среди фамильных портретов, которые вешаются в рамочки в родовом замке интеллигенции, поэтому вряд ли кто-то может от него добровольно отказаться.

Ирина Прохорова: Да и зачем? Мы говорили о том, что в пореформенный период в XIX веке и начинается формирование реальной разночинной интеллигенции. Я не могу не привести чудесную цитату из вашей книги: «Ради Бога, исключите слова „русская интеллигенция” (пишет обер-прокурор Победоносцев министру Плеве). Слова „интеллигенция” по-русски нет. Бог знает, кто его выдумал, бог знает, что оно означает». Это к нашему разговору. За что ни хватитесь, ничего у нас нет, никакой интеллигенции.

Слова „интеллигенция” по-русски нет. Бог знает, кто его выдумал, бог знает, что оно означает». Это к нашему разговору. За что ни хватитесь, ничего у нас нет, никакой интеллигенции.

Денис Сдвижков: Это свидетельство того, что правительство долгое время пыталось построить интеллигенцию под себя. При Екатерине II были проекты буквально воспитания среднего слоя людей, они же повторялись потом при ее внуке Николае I, когда пытались создать проправительственную интеллигенцию. По сути дела, знаменитая триада Уварова «самодержавие — православие — народность» тоже привязана к этой программе. Вся его программа образования, выстраивания образовательной структуры, которая была очень успешной с организационной точки зрения, но идеологически не сложилась, — это, опять-таки, попытки взять процесс под контроль государства. И цитата Победоносцева, которую вы сейчас привели, — по сути дела, он расписывается в том, что не может контролировать процесс.

Ирина Прохорова: Считается, что сильное государство, которое осуществляет модернизацию сверху, — это хорошая ситуация для функционирования интеллигенции. Если думать о советском опыте, звучит довольно еретически. Но ваша, Денис, позиция такова, что предпринимательский средний класс в культурной и политической сфере отходит на второй план даже там, где он хорошо развит, и такое соотношение — сильное государство, противоречивый престиж материального и безусловный культурный капитал — оптимально для функционирования интеллигенции. Может быть, вы можете обосновать этот странный тезис? Потому что, казалось бы, даже из нашего разговора следует, что во Франции, Германии, даже Польше все-таки производство интеллигенции во многом шло из среднего класса, из среднего сословия. Почему критическое отношение к капиталу и сильная рука государства — это прекрасная сфера для действия интеллигенции? Советский интеллигент конца 80-х годов с вами совершенно не согласился бы. Поясните эту мысль.

Если думать о советском опыте, звучит довольно еретически. Но ваша, Денис, позиция такова, что предпринимательский средний класс в культурной и политической сфере отходит на второй план даже там, где он хорошо развит, и такое соотношение — сильное государство, противоречивый престиж материального и безусловный культурный капитал — оптимально для функционирования интеллигенции. Может быть, вы можете обосновать этот странный тезис? Потому что, казалось бы, даже из нашего разговора следует, что во Франции, Германии, даже Польше все-таки производство интеллигенции во многом шло из среднего класса, из среднего сословия. Почему критическое отношение к капиталу и сильная рука государства — это прекрасная сфера для действия интеллигенции? Советский интеллигент конца 80-х годов с вами совершенно не согласился бы. Поясните эту мысль.

Денис Сдвижков: Роль государства в разное время различная по отношению к людям знания, по отношению к интеллигенции. И государство — очень историческая категория: это понятие когда-то возникает и потом исчезает или видоизменяется. Так вот, для конца XVIII и начала XIX века значительная роль государства, что мы видим по тем странам, о которых я говорил — Германия, Франция, Россия, — важна, потому что государство создает структуры, в которых интеллигенция проявляет активность на первом этапе. В Польше нет государства после того, как Польша исчезает с европейской карты, поэтому она исключение. Мы не должны забывать о том, что тот же Пушкин, которого интеллигенция все-таки считает первым портретом в галерее предков, говорил, что государство — первый или единственный европеец, как он выражался. Тут можно с ним поспорить, конечно, но тем не менее роль государства как «европейца в России», в значительной степени цивилизующая для культуры роль государства так же проявляется и для других стран — может быть, пораньше для Франции, во всяком случае для Германии — так же. Роль двора, например, очень важная среда, в которой происходит становление интеллигенции и в России XVIII века, и до того, и в течение XVIII века и при немецких дворах, и при французском дворе.

Так вот, для конца XVIII и начала XIX века значительная роль государства, что мы видим по тем странам, о которых я говорил — Германия, Франция, Россия, — важна, потому что государство создает структуры, в которых интеллигенция проявляет активность на первом этапе. В Польше нет государства после того, как Польша исчезает с европейской карты, поэтому она исключение. Мы не должны забывать о том, что тот же Пушкин, которого интеллигенция все-таки считает первым портретом в галерее предков, говорил, что государство — первый или единственный европеец, как он выражался. Тут можно с ним поспорить, конечно, но тем не менее роль государства как «европейца в России», в значительной степени цивилизующая для культуры роль государства так же проявляется и для других стран — может быть, пораньше для Франции, во всяком случае для Германии — так же. Роль двора, например, очень важная среда, в которой происходит становление интеллигенции и в России XVIII века, и до того, и в течение XVIII века и при немецких дворах, и при французском дворе. Все это доказывает нам, что государство на первоначальном этапе становления интеллигенции играет важную роль, поскольку оно еще обосновывает роль знания, пытаясь противопоставить до некоторой степени экономическому фактору — если не противопоставить, то по крайней мере выделить роль знания, подчеркнуть его необходимость и его центральную роль для функционирования государственной машины. Государство XVIII века, государство Нового времени определяет себя через науку: оно спонсирует научные институты, оно делает все, чтобы наука развивалась, поскольку государство заинтересовано в утилитарной, прежде всего военной и технической стороне науки. И государственная машина заинтересована в одах, элегиях и так далее, то есть ей нужна идеология. Все это требует от него взрастить собственный образованный слой, как это происходит в Европе. А то, что происходит потом, это происходит потом, и тогда уже действительно появляется конфликт общества и государства — опять же, не везде, но относительно России мы это знаем, это один из основополагающих фактов российской истории.

Все это доказывает нам, что государство на первоначальном этапе становления интеллигенции играет важную роль, поскольку оно еще обосновывает роль знания, пытаясь противопоставить до некоторой степени экономическому фактору — если не противопоставить, то по крайней мере выделить роль знания, подчеркнуть его необходимость и его центральную роль для функционирования государственной машины. Государство XVIII века, государство Нового времени определяет себя через науку: оно спонсирует научные институты, оно делает все, чтобы наука развивалась, поскольку государство заинтересовано в утилитарной, прежде всего военной и технической стороне науки. И государственная машина заинтересована в одах, элегиях и так далее, то есть ей нужна идеология. Все это требует от него взрастить собственный образованный слой, как это происходит в Европе. А то, что происходит потом, это происходит потом, и тогда уже действительно появляется конфликт общества и государства — опять же, не везде, но относительно России мы это знаем, это один из основополагающих фактов российской истории. Опять же, тут можно приводить разные аргументы, насколько это было так, насколько нет, но тем не менее то, что такое осознание у нас присутствует, это точно. Особенно, конечно, это характерно для советского времени — тут я с вами согласен, безусловно.

Опять же, тут можно приводить разные аргументы, насколько это было так, насколько нет, но тем не менее то, что такое осознание у нас присутствует, это точно. Особенно, конечно, это характерно для советского времени — тут я с вами согласен, безусловно.

«Искры» №21, 1911

Андрей Тесля: В продолжение логики историзации: когда речь идет о государстве XVIII или XIX века, очень важно не строить проекции большого государства, которое знакомо нам по ХХ веку или по окружающей нас реальности. Потому что государство XVIII или даже XIX века по современным меркам — это, если сравнивать с сетью, структура с очень большими ячейками. Если представить это с экономической точки зрения, то речь идет ведь на самом деле о процентах ВВП. Если мы посчитаем, это государство весит где-то от 3% до 5% ВВП. Если сравнить с тем, что даже в эпоху консервативного поворота 80-х годов будет считаться малым государством, то это совершенно даже не конец XIX века или начало ХХ века. Поэтому это государство небольшое, и это государство, которое выступает агентом модернизации, что очень важно. Причем агентом модернизации, который противостоит тому, что описывается и воспринимается как косное, домодерное, как сильное, сопротивляющееся и так далее. В этом плане примечательно, если мы говорим о XVIII веке, что представить себе со стороны образованных сопротивление именно государству как таковому почти невозможно. Можно представить себе отчуждение или критику существующей власти здесь и сейчас, но никоим образом не осуждение государства. Государство мало того, что однозначное благо само по себе, так это еще и благо, которое как раз связано с модернизационным усилием.

Причем агентом модернизации, который противостоит тому, что описывается и воспринимается как косное, домодерное, как сильное, сопротивляющееся и так далее. В этом плане примечательно, если мы говорим о XVIII веке, что представить себе со стороны образованных сопротивление именно государству как таковому почти невозможно. Можно представить себе отчуждение или критику существующей власти здесь и сейчас, но никоим образом не осуждение государства. Государство мало того, что однозначное благо само по себе, так это еще и благо, которое как раз связано с модернизационным усилием.

Я бы просто напомнил, обращаясь к России, что те же темы и сюжеты будут очень сильны вплоть до 40-х годов XIX века, когда у нас начинается извечная тема конфликта общества и государства. Да, можно сказать, что она извечная в том смысле, что там, где возникает в русском контексте публичная сфера, там, где возникает общество, возникает и этот конфликт, который именно потому, что он устойчиво воспроизводится, начинает затем описываться как вековечный и постоянный. И есть целый ряд эпизодов, которые, мягко говоря, не укладываются в эту схему, просто вытесняются из памяти — возникает монолитная конструкция. Более того, если какие-то эпизоды из истории интеллигенции или заметные группы или представители интеллигенции занимают другую позицию, то один из характерных и предсказуемых ходов — это попытка вычеркнуть их из истории интеллигенции персонально или в качестве группы, указать, что они не являются в этом смысле интеллигенцией или вообще не являются интеллигенцией.

И есть целый ряд эпизодов, которые, мягко говоря, не укладываются в эту схему, просто вытесняются из памяти — возникает монолитная конструкция. Более того, если какие-то эпизоды из истории интеллигенции или заметные группы или представители интеллигенции занимают другую позицию, то один из характерных и предсказуемых ходов — это попытка вычеркнуть их из истории интеллигенции персонально или в качестве группы, указать, что они не являются в этом смысле интеллигенцией или вообще не являются интеллигенцией.

Ирина Прохорова: В книге рассматриваются очень разные важные кейсы — история интеллигенции в Германии и Польше. И вы, Денис, все время говорите о том, что как раз польская и российская интеллигенция имеют куда больше сходств, чем немецкая интеллигенция и русская, что русская интеллигенция рассматривала польскую как соперницу.

Денис Сдвижков: Сестра-соперница — мое выражение, да.

Ирина Прохорова: Да, сестра-соперница. Но на бытовом уровне мы знаем при общении с польской интеллектуальной средой, что, несмотря на ее враждебность, похожесть невероятная — большая система координат практически общая за исключением нюансов. Может быть, мы начали бы с Германии, потому что мы сейчас говорим о государстве, а в Германии, как мы понимаем, до Бисмарка никакого единого государства не было, и в разных немецких землях складывались очаги локальной интеллигенции — там как-то это по-другому работало. Объясните, в чем эта специфика?

Может быть, мы начали бы с Германии, потому что мы сейчас говорим о государстве, а в Германии, как мы понимаем, до Бисмарка никакого единого государства не было, и в разных немецких землях складывались очаги локальной интеллигенции — там как-то это по-другому работало. Объясните, в чем эта специфика?

Репетитор. Литография, ок. 1820

Денис Сдвижков: Если мы говорим о немецкой интеллигенции, это прежде всего называется образованное бюргерство — Bildungsbürgertum. Здесь есть два важных момента. Во-первых, государство в Германии для этого образованного бюргерства очень долго является надежной гаванью, без которой оно практически не мыслит себе существования. Bildung, «образование» по-немецки, — это достаточно сложный философско-педагогический концепт, который на самом деле трудно перевести на какой-либо язык и в какие-либо другие контексты, это связано с немецкой философией, с немецкой конфессиональной ситуацией и так далее. Так вот, когда представление об этом появляется в начале XIX века, сосуществование государственных структур, разных государств на немецкой земле, Пруссии прежде всего, но и других тоже, с образованным бюргерством достаточно гармонично — настолько гармонично, что это даже вызывает подозрения, настолько они утверждают свое единство с государством, которое Гегель, напомню, в буквальном смысле обожествляет.

И рано или поздно оказывается, что это крепление к государству, которое изначально мыслилось как временное и которое должно было сопровождаться рядом условий, постепенно превращается в окостенение касты, которую Рингер именует немецкими мандаринами. Поэтому он называет их мандаринами, сравнивая с китайской образованной элитой. Путь в пропасть немецкого образованного бюргерства, немецкой интеллигенции в классическом понимании XIX века и связан с тем, что, в отличие от русской интеллигенции, у немцев как раз с государством все было хорошо, они с государством существовали душа в душу. Но такая продажа себя, своей души государству в конечном итоге приводит немецкую интеллигенцию к тому, что она начинает поддерживать даже то государство, которое возникает на развалинах Веймарской республики.

***

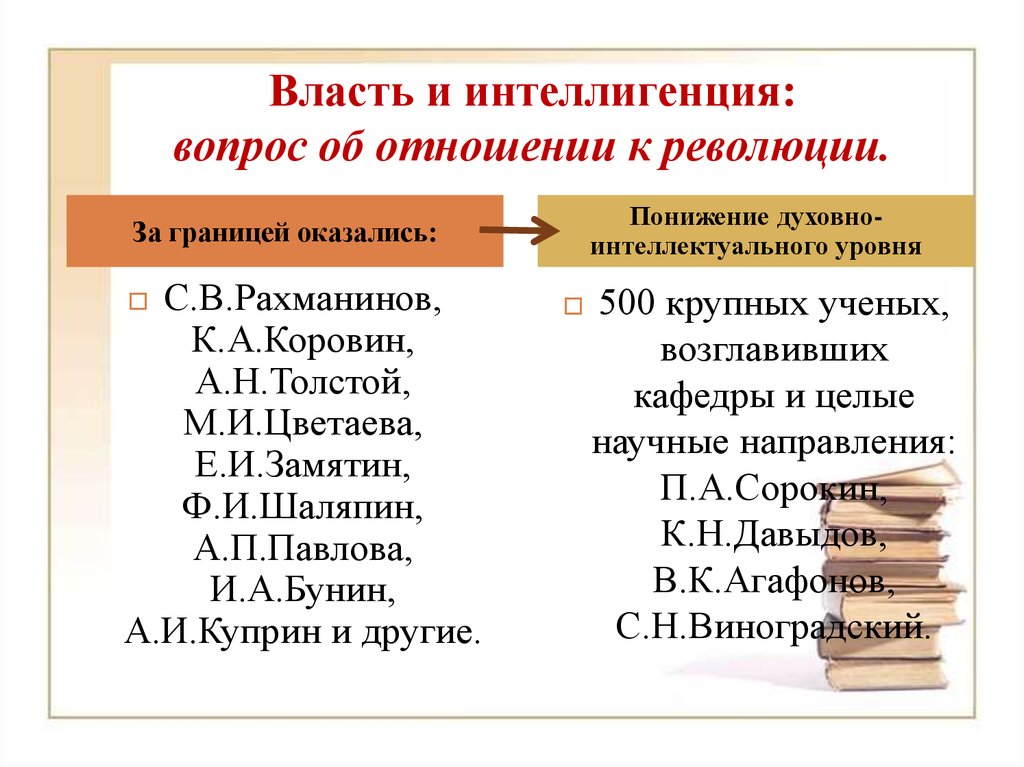

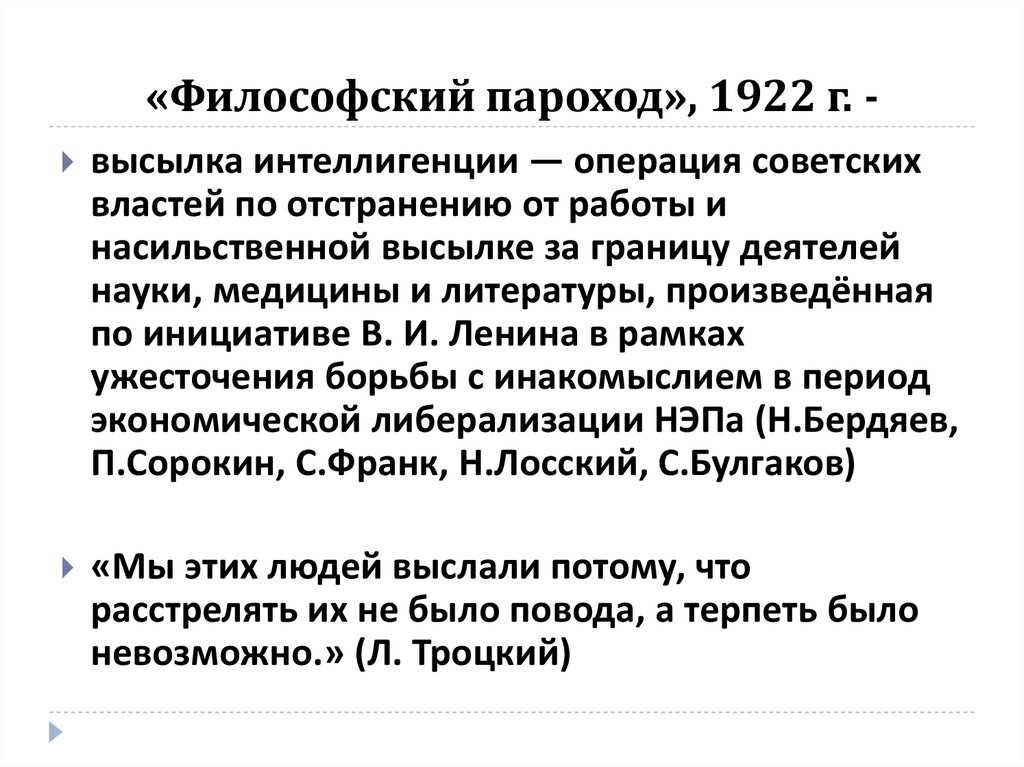

Ирина Прохорова: Если посмотреть на историю России, получается, что дореволюционная интеллигенция, сформировавшаяся в пореформенный период, была практически уничтожена в советское время. То есть эта социальная среда распалась и физически, и корпоративно, а потом появилась советская интеллигенция, которая во многом строила свою родословную от дореволюционной интеллигенции, как бы ни натянуто это было. И эта среда опять распалась после 1991 года. Можно ли считать, что мы сейчас видим, как складывается новый тип интеллигенции, так или иначе наследующий все равно этой традиции в российском варианте (пусть это общеевропейский проект, но все-таки он еще с русским акцентом)? Или эта социальная страта осталась в истории?

То есть эта социальная среда распалась и физически, и корпоративно, а потом появилась советская интеллигенция, которая во многом строила свою родословную от дореволюционной интеллигенции, как бы ни натянуто это было. И эта среда опять распалась после 1991 года. Можно ли считать, что мы сейчас видим, как складывается новый тип интеллигенции, так или иначе наследующий все равно этой традиции в российском варианте (пусть это общеевропейский проект, но все-таки он еще с русским акцентом)? Или эта социальная страта осталась в истории?

Денис Сдвижков: Я услышал в вашем вопросе надежду на то, что я скажу «да».

Ирина Прохорова: Нет, я просто интересуюсь.

Денис Сдвижков: Я скажу «нет», поскольку весь смысл моей книги — в том, чтобы историзировать интеллигенцию до конца, сказать, что был rise и был fall. Эта парабола когда-то должна завершиться. Изменилось общество — у нас новое общество и новые потоки информации, родились новые системы знания, виртуальные, мы сейчас с вами общаемся, как мы знаем, по интернету. Поэтому настолько изменилось, с одной стороны, само общество везде — и советское, и постсоветское, и западное, — а с другой стороны, идеология…

Поэтому настолько изменилось, с одной стороны, само общество везде — и советское, и постсоветское, и западное, — а с другой стороны, идеология…

Ирина Прохорова: Сама структура знания и получения знания изменилась.

Денис Сдвижков: Структура знания — да. Нет больше запроса на людей, которые объясняют вам мир, причем на целый слой, который это делает. То есть этого запроса больше нет, и, раз этого нет, значит, интеллигенция потеряла всякий смысл, по крайней мере, в том значении, в котором она была. Что-то появится, наверное, но что — я сейчас сказать не могу, и никто не может.

Андрей Тесля: На мой взгляд, история интеллигенции закончилась, но закончилась она потому, что закончилась и история публичной сферы в прежнем понимании, которая, например, в Западной Европе возникает с середины XVIII века, а в России — с середины XIX века, и интеллигенция и публичная сфера — это разные стороны фактически одного феномена. Поскольку у нас больше нет единой большой публичности, нет модерного пространства, соответственно, уходит и интеллигенция, и на ее место приходят другие группы, другие категории людей, так или иначе работающие со знанием или с другими формами публичного или частно-публичного.

Ирина Прохорова: Не знаю — жизнь покажет. Я просто смотрю, какие в последнее время яркие и жаркие дебаты возникают вокруг «новой этики» и многих других вопросов. Не факт, что не рождается социальная группа, которую условно можно будет назвать новой интеллигенцией, но которая, опять же, вербуется из совсем других социальных групп и с другим пониманием «знаек». «Новые знайки» — я бы сказала так.

Интеллигенция и история: клинч: philologist — LiveJournal

Очередная беседа историка, доктора философских наук, преподавателя Технологического института Джорджии Николая Копосова и историка, эссеиста, редактора журнала «Неприкосновенный запас» Кирилла Кобрина.— Наш первый вопрос касается того, насколько интеллигенция, если таковая еще существует, формирует отношение власти к истории, насколько она воздействует на его формирование? Какова ваша точка зрения, как сейчас интеллигенция влияет на креативность власти в области истории?

— И еще: дискурс интеллигенции как-то соприкасается с дискурсом власти?

Николай Копосов: Мне кажется, что говорить, будто интеллигенция исчезла, — некоторое преувеличение. Социальные группы, бывает, исчезают, но все-таки в более длительной перспективе. Общество, в котором мы живем, по-прежнему нуждается в выполнении целого ряда функций, которые может выполнять только интеллигенция. Другое дело, что может меняться понятие интеллигенции, роль интеллигенции, в частности, ее публичная роль — она очень сильно меняется, она варьируется от страны к стране. Хорошо известно, что американская интеллигенция сидит по кампусам. Но были времена, еще в 40–50-е годы, когда она в большей степени присутствовала в общественной жизни страны. С 50–60-х годов она разбежалась по кампусам. Это не значит, что она не присутствует в жизни страны, но все-таки не очень заметно, не очень сильно. Во Франции — наоборот, особенно в Париже, и в значительной степени благодаря Парижу, существует та французская интеллигенция, которую чаще всего называют интеллектуалами, и место интеллектуала «во граде», в обществе, в политических дискуссиях гораздо более значительно во Франции, чем в других странах.

Социальные группы, бывает, исчезают, но все-таки в более длительной перспективе. Общество, в котором мы живем, по-прежнему нуждается в выполнении целого ряда функций, которые может выполнять только интеллигенция. Другое дело, что может меняться понятие интеллигенции, роль интеллигенции, в частности, ее публичная роль — она очень сильно меняется, она варьируется от страны к стране. Хорошо известно, что американская интеллигенция сидит по кампусам. Но были времена, еще в 40–50-е годы, когда она в большей степени присутствовала в общественной жизни страны. С 50–60-х годов она разбежалась по кампусам. Это не значит, что она не присутствует в жизни страны, но все-таки не очень заметно, не очень сильно. Во Франции — наоборот, особенно в Париже, и в значительной степени благодаря Парижу, существует та французская интеллигенция, которую чаще всего называют интеллектуалами, и место интеллектуала «во граде», в обществе, в политических дискуссиях гораздо более значительно во Франции, чем в других странах. Это традиционная черта французской демократии, с ее парламентаризмом, с ее традициями красноречия, с включенностью университета в общественную жизнь. Конечно, сегодня многие говорят о том, что интеллектуалы вымерли, что сейчас остались только медиатические, а не настоящие интеллектуалы, то есть не те люди, которых уважают за то, что у них имеются выдающиеся достижения в соответствующих областях деятельности, а те, которые, только то и делают, что выступают по телевизору. Но все равно во Франции присутствие интеллектуалов в общественной жизни очень велико.

Это традиционная черта французской демократии, с ее парламентаризмом, с ее традициями красноречия, с включенностью университета в общественную жизнь. Конечно, сегодня многие говорят о том, что интеллектуалы вымерли, что сейчас остались только медиатические, а не настоящие интеллектуалы, то есть не те люди, которых уважают за то, что у них имеются выдающиеся достижения в соответствующих областях деятельности, а те, которые, только то и делают, что выступают по телевизору. Но все равно во Франции присутствие интеллектуалов в общественной жизни очень велико.

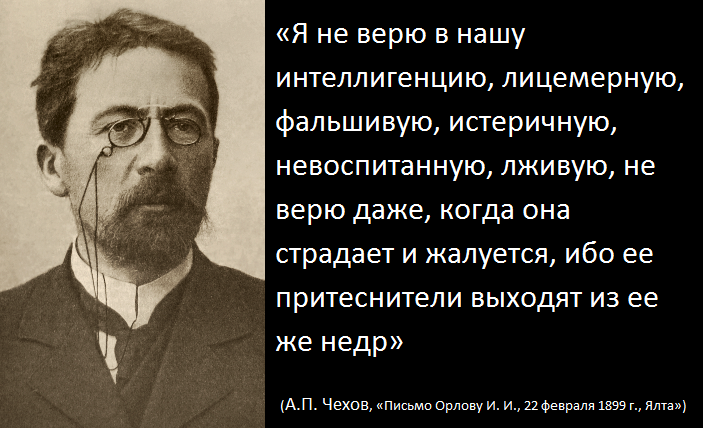

В России понятие «интеллигенция» само в значительной степени было определено ее специфическими отношениями с властью, которые никогда не были очень уж дружественными, очень близкими. Интеллигенция, скорее, воспринималась всегда как нечто маргинальное, противоположное власти, многие бы сказали, что именно интеллигенцию власть, прежде всего, и подавляла. Поэтому не было бы уж слишком значительным преувеличением сказать, что именно интеллигенция эту власть периодически и подрывала. Понятно, что падение Советского Союза, распад всего этого кошмара были связаны в значительной степени с тем, что западническая — более либеральная, демократическая — идеология сравнительно небольшой части интеллигенции постепенно завладевала все большей частью интеллигенции, а потом завладела и группами вне пределов интеллигенции, в частности даже и в самой бюрократии. И это было тоже очень важным — не единственным, конечно, но достаточно важным — фактором падения коммунизма. Понятно, что эта западническая интеллигенция в конце 80-х — начале 90-х годов пережила момент своего наивысшего влияния на общество. Понятно, что потом, с не очень большим успехом рыночных и особенно демократических реформ, это влияние стало сокращаться. И сегодня мы, конечно, находимся в ситуации, когда настоящая интеллигенция — западническая, демократическая (потому что мне кажется, что «националистическая интеллигенция» — это некоторое противоречие в терминах) — не пользуется большим влиянием.

Понятно, что падение Советского Союза, распад всего этого кошмара были связаны в значительной степени с тем, что западническая — более либеральная, демократическая — идеология сравнительно небольшой части интеллигенции постепенно завладевала все большей частью интеллигенции, а потом завладела и группами вне пределов интеллигенции, в частности даже и в самой бюрократии. И это было тоже очень важным — не единственным, конечно, но достаточно важным — фактором падения коммунизма. Понятно, что эта западническая интеллигенция в конце 80-х — начале 90-х годов пережила момент своего наивысшего влияния на общество. Понятно, что потом, с не очень большим успехом рыночных и особенно демократических реформ, это влияние стало сокращаться. И сегодня мы, конечно, находимся в ситуации, когда настоящая интеллигенция — западническая, демократическая (потому что мне кажется, что «националистическая интеллигенция» — это некоторое противоречие в терминах) — не пользуется большим влиянием.

И больше того, поскольку вот эта западническая интеллигенция уже один раз подорвала тоталитарный колосс, на нее сейчас спецслужбы, находящиеся при власти, натравливают общественное мнение, обвиняют ее во всех национальных бедах. Сейчас ей присвоено имя пятой колонны. Тем не менее, некоторые представители этой интеллигенции занимают проправительственную позицию. Не хочу, что называется, указывать на них пальцем, но мы все их знаем, они влияют, в том числе, и на политику памяти государства. Руководители некоторых исторических учреждений в России пишут статьи за нашего президента, во всяком случае, участвуют в их написании, в создании текстов его выступлений по исторической политике. Оказывают ли они влияние на эту политику? Я думаю, что только незначительное. Они, скорее всего, выполняют задания — что им скажут, то они и пишут, но, может быть, пытаются уговорить, что не надо так резко. Но зачастую более крайние националистически настроенные персонажи атакуют даже вот этих, сравнительно более мягких, более либеральных экспертов, работающих на власть, за то, что они занимают недостаточно патриотические позиции. Но я думаю, что не те представители либеральной интеллигенции, которые пошли на службу к нынешней власти, определяют историческую политику.

Сейчас ей присвоено имя пятой колонны. Тем не менее, некоторые представители этой интеллигенции занимают проправительственную позицию. Не хочу, что называется, указывать на них пальцем, но мы все их знаем, они влияют, в том числе, и на политику памяти государства. Руководители некоторых исторических учреждений в России пишут статьи за нашего президента, во всяком случае, участвуют в их написании, в создании текстов его выступлений по исторической политике. Оказывают ли они влияние на эту политику? Я думаю, что только незначительное. Они, скорее всего, выполняют задания — что им скажут, то они и пишут, но, может быть, пытаются уговорить, что не надо так резко. Но зачастую более крайние националистически настроенные персонажи атакуют даже вот этих, сравнительно более мягких, более либеральных экспертов, работающих на власть, за то, что они занимают недостаточно патриотические позиции. Но я думаю, что не те представители либеральной интеллигенции, которые пошли на службу к нынешней власти, определяют историческую политику. Они просто ее обслуживают.

Они просто ее обслуживают.

Кирилл Кобрин: Мне кажется, здесь есть некоторое заблуждение, когда мы рассуждаем о роли интеллигенции в становлении Российского государства, в его истории, в социальной жизни. Мы воспринимаем русскую интеллигенцию как некую, если угодно, вещь в себе, которая, не меняясь, проходит через века русской истории. И это довольно опасное заблуждение, потому что русская интеллигенция появилась в результате модернизации русской жизни в XIX веке, когда фактически распалась социальная система, оттиснутая в «Табели о рангах», которая не предполагала людей свободных профессий вообще. И вот эта интеллигенция оказалась где-то между существующими или развивающимися социальными группами (классами) и государством, которое абсолютно не было заинтересовано в этой самой интеллигенции. Нет большей пропасти, чем пропасть между двором — и вообще высшим эшелоном государственной системы Российской империи — и интеллигенцией во второй половине XIX века. Да, кого-то туда допускали. Достоевский крутился где-то в придворных кругах, но понятно, что это были абсолютно разные миры, достаточно почитать русскую литературу или русскую публицистику, которая возникает в интеллигентских кругах, неважно, какого направления — западнического, славянофильского, — и писателей, которые социально никакого отношения к интеллигенции не имели (несколько лет назад переиздана очень показательная в этом смысле книга очерков поэта и придворного Константина Случевского, который в конце XIX века разъезжал с великим князем Владимиром Александровичем по северу России. Это просто другая страна, еще более сочиненная, чем даже в классической русской литературе). Я бы даже рискнул сказать: сравните Толстого с Достоевским. Толстой — аристократ, не интеллигент, и это очень во многом определяет и содержание его письма, и рецепцию его сочинений и его личности.

Достоевский крутился где-то в придворных кругах, но понятно, что это были абсолютно разные миры, достаточно почитать русскую литературу или русскую публицистику, которая возникает в интеллигентских кругах, неважно, какого направления — западнического, славянофильского, — и писателей, которые социально никакого отношения к интеллигенции не имели (несколько лет назад переиздана очень показательная в этом смысле книга очерков поэта и придворного Константина Случевского, который в конце XIX века разъезжал с великим князем Владимиром Александровичем по северу России. Это просто другая страна, еще более сочиненная, чем даже в классической русской литературе). Я бы даже рискнул сказать: сравните Толстого с Достоевским. Толстой — аристократ, не интеллигент, и это очень во многом определяет и содержание его письма, и рецепцию его сочинений и его личности.

Так вот, русская интеллигенция, которая никоим образом на власть не влияла — а хотела влиять! — во многом и привела к падению власти в 1917 году.

И дальше начинается другая интеллигенция и другая история ее отношений с властью. Дело в том, что большевики, которые пришли к власти в 17-м году, были сами интеллигентами. Все-таки не забывайте, что Ленин, Троцкий и некоторые другие были блестящими полемистами и публицистами. И в смысле текстового и идейного обеспечения им услуги интеллигенции не особенно были нужны, да, известно, в Гражданскую войну интеллигенты что-то там делали во «Всемирной литературе» и вообще на ниве просветительского большевистского проекта, но, в сущности, большевики не очень-то сильно в интеллигентах нуждались, потому что они сами были интеллигентами и сами знали слова, которые надо произносить. И так было до конца 20-х годов. В 20-е годы советская уже интеллигенция, которая отчасти состояла из людей, уцелевших в Гражданской войне (и после) и не уехавших, оказалась в ситуации, отчасти напоминающей ту, в которой она была в XIX веке и в начале ХХ века. То есть, с одной стороны, часть этой интеллигенции была враждебна к властям; однако была уже и другая часть, набирающая силу и мощь советская интеллигенция, которая хотела работать, быть частью власти и определять ее язык. Ситуация, как мне представляется, сильно поменялась в начале 30-х годов, с началом вытеснения, потом уничтожения большевиков и с приходом к власти совершенно других людей, становлением другого режима. И вот здесь как раз интеллигенция понадобилась. История советской интеллигенции на службе у власти в чистом виде — это, конечно, 30-е годы. Я вспоминаю полузабытый, к сожалению, роман Кэндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей». Там интеллигент, просвещенный человек попадает в левацкую группировку, которая совершает всякие акты в Японии. Он случайно среди них оказывается, и они его пригревают и делают частью своей организации. Почему? Они говорят: нам нужен специалист по словам. Он формулирует то, что они хотят, но сформулировать не могут. Но в какой-то момент то, как он формулирует, тоже оказывает влияние на их действия, то есть тут происходит взаимное влияние.

Ситуация, как мне представляется, сильно поменялась в начале 30-х годов, с началом вытеснения, потом уничтожения большевиков и с приходом к власти совершенно других людей, становлением другого режима. И вот здесь как раз интеллигенция понадобилась. История советской интеллигенции на службе у власти в чистом виде — это, конечно, 30-е годы. Я вспоминаю полузабытый, к сожалению, роман Кэндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей». Там интеллигент, просвещенный человек попадает в левацкую группировку, которая совершает всякие акты в Японии. Он случайно среди них оказывается, и они его пригревают и делают частью своей организации. Почему? Они говорят: нам нужен специалист по словам. Он формулирует то, что они хотят, но сформулировать не могут. Но в какой-то момент то, как он формулирует, тоже оказывает влияние на их действия, то есть тут происходит взаимное влияние.

Так вот, то, что происходит с советской интеллигенцией уже в 30-е годы, и особенно в 40-е и начале 50-х годов, — это формирование нового типа «специалистов по словам» (говорю только о гуманитариях, не о технарях). В 30-е годы кого-то уничтожили, кто-то сам умер, кто-то погиб в войну, но все равно советская интеллигенция, сформировавшаяся в 20-е годы, не говоря уже об остатках дореволюционной, сразу после войны отчасти еще была. Суть известной идеологической кампании конца 40-х—начала 50-х годов связана прежде всего с творческой, с академической интеллигенцией. Смысл был в том, чтобы избавиться от остатков наследия двух периодов русской интеллигенции — дореволюционной в меньшей степени и, в большей, советской интеллигенции 20-х годов, которая своими «словами» конкурировала с властью. Теперь конкуренция была не нужна: власть заказывала — интеллигенция выполняла. Это другой тип, который существовал и все последующие периоды советской истории, и сейчас он во многом возрождается, как говорил Николай Евгеньевич. Но «оттепель» сформировала еще один тип интеллигента — интеллигента, который чувствовал — или хотел чувствовать себя — отчасти независимым от власти. И это возвращение как раз к паттерну второй половины XIX века, но при новых обстоятельствах.

В 30-е годы кого-то уничтожили, кто-то сам умер, кто-то погиб в войну, но все равно советская интеллигенция, сформировавшаяся в 20-е годы, не говоря уже об остатках дореволюционной, сразу после войны отчасти еще была. Суть известной идеологической кампании конца 40-х—начала 50-х годов связана прежде всего с творческой, с академической интеллигенцией. Смысл был в том, чтобы избавиться от остатков наследия двух периодов русской интеллигенции — дореволюционной в меньшей степени и, в большей, советской интеллигенции 20-х годов, которая своими «словами» конкурировала с властью. Теперь конкуренция была не нужна: власть заказывала — интеллигенция выполняла. Это другой тип, который существовал и все последующие периоды советской истории, и сейчас он во многом возрождается, как говорил Николай Евгеньевич. Но «оттепель» сформировала еще один тип интеллигента — интеллигента, который чувствовал — или хотел чувствовать себя — отчасти независимым от власти. И это возвращение как раз к паттерну второй половины XIX века, но при новых обстоятельствах. И я осмелюсь предположить, что нет никакой русской или советской интеллигенции, есть совершенно разнообразные русские и советские интеллигенции, которые почему-то довольно часто принимают одну за другую, одну начинают судить, исходя из особенностей и правил существования другой, и от этого происходит невероятная путаница. Предъявлять довольно высокие требования классической русской интеллигенции второй половины XIX века к сотрудникам какой-нибудь, условно говоря, Академии государственной службы в русском провинциальном городе бессмысленно, потому что эти люди выполняют разные функции, и, по сути, они принадлежат к абсолютно разным слоям населения — с разной историей и с разной психологией. Есть огромная разница между, например, учителями, библиотекарями и журналистами. Поэтому мне кажется, что само понятие русской, или советской, или постсоветской интеллигенции невероятно размыто и требует довольно четкого определения. Конечно, с одной стороны, та часть интеллигенции, которая последние 20 лет была независима или отчасти независима, во многом влияла на исторический дискурс власти — даже если власть отказывалась от того, что предлагала эта интеллигенция, не принимала.

И я осмелюсь предположить, что нет никакой русской или советской интеллигенции, есть совершенно разнообразные русские и советские интеллигенции, которые почему-то довольно часто принимают одну за другую, одну начинают судить, исходя из особенностей и правил существования другой, и от этого происходит невероятная путаница. Предъявлять довольно высокие требования классической русской интеллигенции второй половины XIX века к сотрудникам какой-нибудь, условно говоря, Академии государственной службы в русском провинциальном городе бессмысленно, потому что эти люди выполняют разные функции, и, по сути, они принадлежат к абсолютно разным слоям населения — с разной историей и с разной психологией. Есть огромная разница между, например, учителями, библиотекарями и журналистами. Поэтому мне кажется, что само понятие русской, или советской, или постсоветской интеллигенции невероятно размыто и требует довольно четкого определения. Конечно, с одной стороны, та часть интеллигенции, которая последние 20 лет была независима или отчасти независима, во многом влияла на исторический дискурс власти — даже если власть отказывалась от того, что предлагала эта интеллигенция, не принимала. Но в то же время другая часть этой интеллигенции формировала уже нынешний язык нынешней власти, как Николай Евгеньевич говорил, — и продолжает его формировать, будучи при ней просто «специалистами по словам». Здесь возникает множество конкретных вопросов, которые требуют конкретного исторического и социологического обсуждения.

Но в то же время другая часть этой интеллигенции формировала уже нынешний язык нынешней власти, как Николай Евгеньевич говорил, — и продолжает его формировать, будучи при ней просто «специалистами по словам». Здесь возникает множество конкретных вопросов, которые требуют конкретного исторического и социологического обсуждения.

Читать полностью: http://gefter.ru/archive/12703

Трагическая вражда: отчуждение между российским государством и либеральной интеллигенцией, прошлое и настоящее Июнь 2007 г. Выступление в Институте Кеннана. Ливен сказал, что этот «порочный круг» отчуждения был постоянной чертой российской истории, которая видела постоянный разрыв между теми, кто отвечает за управление государством, и теми интеллектуалами, которые хотели, чтобы Россия быстро двигалась в западном направлении. По его словам, эта закономерность была очевидна в позднеимперский период русской истории и продолжается по сей день.

Во время своего выступления Ливен также подверг критике то, что он считает современной «эхо-камерой» между российскими интеллектуалами и комментаторами России на Западе, которая, по его словам, порождает и поддерживает пагубные иллюзии о российских политических реалиях и о том, как быстро они возможность реформировать Россию. Эта модель зависимости Запада от небольших, нерепрезентативных и нереалистичных групп прозападных «информаторов» верна в отношении многих стран, сказал Ливен, и помогает создать среду, в которой обе стороны начинают терять реальность из виду.

Эта модель зависимости Запада от небольших, нерепрезентативных и нереалистичных групп прозападных «информаторов» верна в отношении многих стран, сказал Ливен, и помогает создать среду, в которой обе стороны начинают терять реальность из виду.

В конце 19-го и начале 20-го века, сказал Ливен, Россия достигла большого экономического прогресса при относительно низких социальных издержках. Это был также период, когда институты развивались в положительном направлении. Несмотря на огромные недостатки позднецарской системы, этот период очень выгодно отличается от всех других периодов быстрых перемен в России — от Петра Великого до Сталина и даже до Ельцина — с точки зрения человеческих издержек этих перемен. «Сегодня, конечно, позднеимперский период действительно прославляется как таковой значительной частью русской культуры, в том числе даже некоторыми представителями современной либеральной интеллигенции», — отметил он.

Хотя в настоящее время происходит историческая переоценка, Ливен отметил, что относительный успех России при Николае II едва ли был очевиден представителям либеральной интеллигенции до 1917 года. Члены Конституционно-демократической партии (кадеты), например, неумеренно критиковали царское государство. По словам Ливена, в то время среди либеральных интеллектуалов преобладало мнение, что царская система была одновременно «крайне репрессивной» и «безнадежно некомпетентной», и что, если ее заменить либеральным правлением, прогресс и свобода будут процветать. Он утверждал, что эти взгляды способствовали краху государства и катастрофической большевистской революции во время Первой мировой войны.

Члены Конституционно-демократической партии (кадеты), например, неумеренно критиковали царское государство. По словам Ливена, в то время среди либеральных интеллектуалов преобладало мнение, что царская система была одновременно «крайне репрессивной» и «безнадежно некомпетентной», и что, если ее заменить либеральным правлением, прогресс и свобода будут процветать. Он утверждал, что эти взгляды способствовали краху государства и катастрофической большевистской революции во время Первой мировой войны.

Между тем, безответственные и нереалистичные ожидания и критика со стороны либеральной интеллигенции заставили государственных чиновников относиться к интеллектуалам с презрением и отвергать даже полезный и ценный вклад от них, отметил Ливен. Это противостояние поощряло неправильные политические решения со стороны государства, а также освобождало интеллигенцию от ответственности за формирование политики.

Не понимая ужасных проблем, связанных с управлением такой страной, как Россия, либеральные интеллектуалы были склонны винить во всех проблемах правительство, а не общество и его традиции. Ливен процитировал министра финансов Российской империи Сергея Витте, который сказал: «Наши интеллектуалы жалуются, что у нас нет такого правительства, как в Англии. Им лучше благодарить Бога за то, что у нас нет такого правительства, как в Китае».

Ливен процитировал министра финансов Российской империи Сергея Витте, который сказал: «Наши интеллектуалы жалуются, что у нас нет такого правительства, как в Англии. Им лучше благодарить Бога за то, что у нас нет такого правительства, как в Китае».

Одним из аспектов либерального проекта в России, который, по словам Ливена, часто упускают из виду, является то, что он никогда не был особенно демократичным. Либеральные реформаторы нуждались в авторитарном государстве для реализации своей программы, потому что население в целом его не поддержало. Например, либеральные реформаторы до 1917 г. считали русских крестьян мракобесами и опасностями и стремились проводить радикальные реформы без учета потребностей крестьянства. Точно так же Ливен отмечал, что после распада СССР в 1991 термин «человек советский» использовался почти в расистских терминах для осуждения россиян, выступавших против либеральных реформ. Он добавил, что такое отношение со стороны либеральных политиков и интеллектуалов было «морально непристойным», а также «политически глупым», учитывая страдания российских масс в 1990-е годы. Либеральные партии в России потерпели сокрушительное и окончательное поражение на выборах в Думу 1993 года, потому что их считали безразличными к взглядам, благополучию и даже физическому выживанию простых россиян.

Либеральные партии в России потерпели сокрушительное и окончательное поражение на выборах в Думу 1993 года, потому что их считали безразличными к взглядам, благополучию и даже физическому выживанию простых россиян.

В долгосрочной перспективе Ливен выразил надежду на то, что экономическое развитие создаст новый российский средний класс, который преодолеет разрыв между политиками и прозападной интеллигенцией, создаст новые демократические политические партии и в конечном итоге заменит существующую олигархию, созданную при президенте Путине. Чтобы этот сценарий осуществился, предупредил Ливен, путинская система должна продолжать поддерживать развитие российской экономики в течение нескольких десятилетий. Учитывая крайнюю непопулярность среди россиян роли Запада в XIXВ 90-е годы лучшее, что может сделать Запад для поощрения прогресса в России и других странах, — это поддерживать престиж своей демократической модели и продолжать реформировать свои страны.

UW Press -: Сомнение, атеизм и русская интеллигенция девятнадцатого века: Виктория Фреде: История, славяноведение, философия, религия

Сомнение, атеизм и русская интеллигенция девятнадцатого века

Виктория Фреде

«Фреде предлагает интригующую, сложную, часто тонкую и

всегда хорошо документированный ответ на вопрос, как русские интеллектуалы (в отличие от их европейских собратьев) пришли к тому, чтобы обосновать свои системные мировоззрения на настойчивом атеизме?»

— Дэвид Макдональд, Университет Висконсин-Мэдисон

Самодержавное правление как царя, так и церкви в имперской России породило не только революционное движение в девятнадцатом веке, но и кризис смысла среди представителей интеллигенции. Личная вера стала предметом пристального внимания, когда люди обсуждали существование Бога и бессмертие души, дебаты, отраженные в самых известных романах того времени. Дружба формировалась и разрушалась в обмене на статус вечного. Спасение всей страны, а не только каждого человека, казалось, зависело от ответов на вопросы о вере.

Личная вера стала предметом пристального внимания, когда люди обсуждали существование Бога и бессмертие души, дебаты, отраженные в самых известных романах того времени. Дружба формировалась и разрушалась в обмене на статус вечного. Спасение всей страны, а не только каждого человека, казалось, зависело от ответов на вопросы о вере.

Виктория Фреде смотрит, как и почему атеизм принял такое

значение для нескольких поколений русской интеллигенции с 1820-х по 1860-е годы, опираясь на тщательное и обширное исследование как опубликованных, так и архивных документов, включая письма, стихи, философские трактаты, полицейские дела, художественную литературу и литературную критику. Она

утверждает, что молодые русские меньше заботились о теологии и Библии, чем о моральном, политическом и социальном статусе отдельного человека. Они стремились сохранить свою целостность против давления, оказываемого автократическим государством и жестко иерархическим обществом. По мере того, как люди стремились формировать свою судьбу и искали истины, которые придали бы смысл их жизни, они стали подвергать сомнению легитимность как царя, так и высшей власти России, Бога.

Виктория Фреде — доцент истории Калифорнийского университета в Беркли.

Похвала:

Хотя в первую очередь Фреде занимается идеями, касающимися сомнений и атеизма, он объясняет, как различные личные, социальные, политические и иностранные влияния повлияли на упомянутых мыслителей.

— Выбор

«Источники [Фреде] убедительны и трогательны, ее аргументы проницательны, а ее повествование увлекательно».

— Славянское обозрение

«Отличное, тщательно проработанное и увлекательное исследование, которое впредь следует рассматривать как необходимое чтение по данной теме».

— Журнал религии

«Значительный вклад в предмет, который не получил должной доли научных исследований».

— Славоница

Русская душа, концепция, с которой много играли сто лет назад, исчезла из информированных комментариев о русской культуре.

— Лесли Чемберлен, Wall Street Journal

Фредес не сможет превзойти исследование произведений своих подданных, особенно в ее чувствительности к изменениям в их идеях и личных и политических событиях, которые на них повлияли. . . . [Эта книга] достигает неуловимого баланса: она достаточно прямолинейна для принятия в классе и освещает опытных ученых.

— Уильям Б. Муж, Russian Review

Эта книга вносит важный вклад, и ее также приятно читать; она будет оценена российскими историками, а также теми, кто интересуется развитием религиозных и светских идей в современном мире.