Что такое свободы: Недопустимое название — Викисловарь

Свобода слова: ценность универсальная, но не абсолютная!

Серия Свобода слова, Эпизод 26:Право свободно выражать свое мнение находится под угрозой как в демократическом мире, там это право узурпируют социальные сети, так и в недемократических странах, где это право попирается ногами диктаторами и власть имущими.

Этот контент был опубликован 03 мая 2021 года — 07:00 Янина Вельп Доступно на 9 других языкахПеревод: Игорь Петров.

В этом материале свое мнение на тему положения в сфере свободы слова высказывает Янина Вельп (Yanina Welp). Она является научным сотрудником «Центра демократии им. Альберта Хиршмана» (Albert Hirschman Centre on Democracy) при Graduate Institute в Женеве, кроме того, она редакционный координатор портала Agenda Pública и соучредитель аналитического центра Red de Politólogas.

«Право на свободу выражения мнений является, пожалуй, самым спорным и неоднозначным элементом в механизме современной представительной демократии. Эта свобода была официально закреплена во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. Однако во все большем числе стран она находится под реальной угрозой, а в иных странах власти настойчиво пытаются проверить ее на прочность и выяснить, где находятся ее границы. Мы находимся на критическом перепутье, тогда как в Ст. 19 Всеобщей декларации прямо указано: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Таким образом, под свободой выражения мнений понимается способность каждого отдельного человека или группы людей выражать свои убеждения, мысли, идеи и эмоции на различные темы без опасения стать жертвой цензуры. Но является ли это право абсолютным? Очевидно, нет. Есть тут и ограничения. В частности, в

Пандемия принесла с собой новые проблемы. С одной стороны, возникли новые формы «теорий заговоров», пропагандируемых группами, выступающими против научного знания вообще и против вакцинации в частности. С другой стороны, появилось значительное число тех, кто считает, что «правительства используют пандемию, чтобы усилить властный контроль и свернуть демократию».

Столп и утверждение современной демократии

Таким образом, как и все основные права и права человека, свобода выражения мнений является базовым, но отнюдь не абсолютным правом. Тем не менее, этот принцип является несущей опорой современной демократии, например, он закреплен в Первой поправке к Конституции США от 15 декабря 1791 г.: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо запрещающего свободное её исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

В то время основной целью Поправки, как отмечал Томас Джефферсон, было построить «стену между церковью и государством». Однако со временем свобода средств массовой информации и слова стала основополагающей основой любого демократического режима, поскольку право на свободу слова демонстрирует открытость политической системы для любых законных инструментов обеспечения ее подотчетности и привлечения ее, в случае необходимости, к ответственности. В последнее время, однако, свобода выражения мнений подвергается все большей угрозе. С одной стороны, в мире появляется все больше и больше автократов у власти, независимые СМИ и общественные активисты подвергаются преследованию.

Внешний контент Тем не менее, решение сетей Twitter и Facebook заблокировать его аккаунты поставило перед нами важнейший вопрос: должны ли частные медиакомпании нести ответственность за публикацию неприемлемых высказываний? Где проходит граница между пропагандой ненависти и свободой слова? Не приводят ли сами медиакомпании к эрозии принципов, на которых строится система плюралистической и независимой, свободной прессы?

Тем не менее, решение сетей Twitter и Facebook заблокировать его аккаунты поставило перед нами важнейший вопрос: должны ли частные медиакомпании нести ответственность за публикацию неприемлемых высказываний? Где проходит граница между пропагандой ненависти и свободой слова? Не приводят ли сами медиакомпании к эрозии принципов, на которых строится система плюралистической и независимой, свободной прессы?Под давлением

В 2021 году сразу несколько стран, входящих в G20, включая Бразилию, Индию и Турцию, оказались в числе тех, где демократия идет на спад или превращается в свою противоположность, то есть в автократию. Лидером в этой сомнительной гонке является, по моему мнению, Польша. По данным института Varieties of Democracy (V-Dem), расположенного в Гетеборге, сейчас 68% населения мира (87 стран) живут в условиях автократических режимов. Индия с ее 1,37 миллиардами жителей недавно была понижена в рейтинге этого института, утратив статус «крупнейшей в мире демократии» и став «электоральной автократией».

Ваш голос должен быть услышан!

В принципе, тут все вроде бы должно быть ясно и понятно. Как во Всеобщей декларации прав человека (1948 год), так и в Пакте ООН о гражданских и политических правах (1966 год) говорится: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати, художественных или любых других средств по своему выбору».

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 год) также утверждает свободу выражения мнений как юридически обязательное право любого человека (Статья 10). Швейцария закрепила эту фундаментальную свободу в Статье 16 своей федеральной Конституции (редакция 1999 года). Однако на практике многое тут остается спорным, неопределенным. Правительства многих стран мира не защищают право на свободу слова, а, напротив, разными способами все больше подрывают его.

Недавно даже в Швейцарии на первый страницах прессы сообщалось о преследовании властями России портала «Медуза», объявленного «иностранным агентом». В последние дни под давлением властей оказались в России журналисты, освещавшие недавние протестные акции. С другой стороны, отдельные лица и группы используют «свободу слова» для распространения и оправдания дискриминационных и ненавистнических высказываний. Многие при этом берут на себя неизвестно кем данное им право определять, что есть мораль и нравственность и навязывать свое мнение другим. Имеется в виду так называемая «культура отмены» и «новая этика».

Ясно одно, «свободна слова» есть право универсальное, но не абсолютное. Но речь идет не о поиске некоего «источника морали», откуда эту мораль можно черпать, но о каждодневном процессе принятия решений на основании двух принципов: 1. Считаю ли я этот мир здесь и сейчас идеальным? 2. Хочу ли я, чтобы законы этого мира стали универсальным законом для меня, для окружающих, для вообще человека и его социума?  Но для этого нам нужна культура дебатов, которая строится не на принципе «у кого громче голос, тот и прав», но на ренессансных идеалах обмена рациональными аргументами в совместном стремлении найти истину.

Но для этого нам нужна культура дебатов, которая строится не на принципе «у кого громче голос, тот и прав», но на ренессансных идеалах обмена рациональными аргументами в совместном стремлении найти истину.

В новой серии публикаций портал SWI swissinfo.ch намерен рассмотреть и обсудить самые различные аспекты, проблемы, мнения и события, связанные со свободой слова, причем как в Швейцарии, так и во всем мире. Мы предоставляем всем желающим свободную платформу для выражения своих взглядов по данному вопросу, мы предлагаем аналитические материалы известных ученых и экспертов и проливаем свет на события, происходящие на локальном и глобальном уровне. И, конечно же, все наши читатели приглашаются присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение при помощи специального нами для этих целей придуманного формата.

Среди факторов, которые привели к снижению рейтинга Индии, наиболее значимыми были угрозы свободе СМИ, урезание академической свободы и сужение пространства работы гражданского общества. Число либеральных демократий в мире сократилось с 41 в 2010 году до 32 в 2020 году, сейчас в них проживают всего 14% населения мира. В категорию «электоральные демократии, по мнению института Varieties of Democracy можно отнести сейчас 60 стран, то есть 19% населения мира. Схема, по которой развиваются автократии, обычно выглядят одинаково. Сначала правящие режимы атакуют свободные СМИ и гражданское общество, они раскалывают общество путем шельмования оппозиции распространения ложной информации, затем выхолащивают систему выборов.

Число либеральных демократий в мире сократилось с 41 в 2010 году до 32 в 2020 году, сейчас в них проживают всего 14% населения мира. В категорию «электоральные демократии, по мнению института Varieties of Democracy можно отнести сейчас 60 стран, то есть 19% населения мира. Схема, по которой развиваются автократии, обычно выглядят одинаково. Сначала правящие режимы атакуют свободные СМИ и гражданское общество, они раскалывают общество путем шельмования оппозиции распространения ложной информации, затем выхолащивают систему выборов.

Ярким примером стало в этом отношении протестное движение в Гонконге в 2018 и 2019 годах. Оно призывало к большей демократии, ответом же Китая стали жестокие репрессии и законодательные ограничения. Закон о национальной безопасности, принятый в середине 2020 года, означает, что теперь граждане Гонконга не могут больше свободно выражать свое мнение. Россия также встала на путь репрессий, арестовав и осудив лидера оппозиции Алексея Навального после неудавшегося покушения на него. Правительство Швейцарии присоединилось к настоятельным международным призывам и требованиям немедленного освобождения Алексея Навального.

Правительство Швейцарии присоединилось к настоятельным международным призывам и требованиям немедленного освобождения Алексея Навального.

В глобальном масштабе свобода выражения мнений также находится под особенным давлением. По данным института V-Dem, в прошлом 2020 году значительное ухудшение ситуации в области свободы мнений и прессы были зафиксированы в 32 странах мира, тогда как всего три года назад их было «только» 19. Тренд на рост числа антилиберальных популистских политических лидеров по всему миру стал признаком некоего глобального истощения, всеобщей усталости. Структурное социальное неравенство во многих странах, — а особенно в политической системе США — и растущий расизм как инструмент выхода из этого неравенства, стали, по моему мнению, основой огромной популярности в народе Дональда Трампа.

Блокирование таких, как он, в соцсетях, не имеет, однако, никакого смысла. Идеи таких людей должны, напротив, быть составной частью демократической культуры дебатов, которая предлагает альтернативы, активно привлекая граждан к управлению и расширяя поле демократических прав и свобод. Если данная политическая система оказывается неспособной смягчить социальные диспропорции и/или обеспечить защиту прав человека, то тогда основным фактором и инструментом, мобилизующим электорат, становится культура ненависти в социальных сетях.

Если данная политическая система оказывается неспособной смягчить социальные диспропорции и/или обеспечить защиту прав человека, то тогда основным фактором и инструментом, мобилизующим электорат, становится культура ненависти в социальных сетях.

За все этим стоит неспособность политических лидеров и систем увидеть и отреагировать на требования и чаяния населения, неумение делом доказать и показать, что политика вполне может, способна и хочет изменить ситуацию к лучшему. Что делать? Решить эту проблему можно только путем создания более широких условий для демократического участия граждан в управлении обществом, а также путем совершенствования и расширения условий свободного формирования народом своего мнения. Другими словами, без свободы слова нет демократии, а без демократии нет свободы слова.

Статья в этом материале

Серия Свобода слова

Ключевые слова:Что такое свобода? — Нож

В январе 1950 года газета Le Libertaire публиковала ответы французских писателей на вопрос «Что вы думаете о деле Селина?». Писателя Луи-Фердинанда Селина обвиняли в измене родине и сотрудничестве с нацистами во время оккупации Франции. Поразительно, но практически все респонденты основывали свои заключения — и оправдательные, и обвинительные — на признании или непризнании литературных заслуг Селина. Как будто эстетические предпочтения имеют хоть какое-то отношение к юридическим основаниям преследования.

Писателя Луи-Фердинанда Селина обвиняли в измене родине и сотрудничестве с нацистами во время оккупации Франции. Поразительно, но практически все респонденты основывали свои заключения — и оправдательные, и обвинительные — на признании или непризнании литературных заслуг Селина. Как будто эстетические предпочтения имеют хоть какое-то отношение к юридическим основаниям преследования.

Есть среди ответов Le Libertaire и заключение Альбера Камю, автора повести «Посторонний», о нелепости примешивания к правосудию посторонних этических вопросов. Но именно этим микшированием занимались французские писатели, решая судьбу своего коллеги. И ровно тем же грешат обыватели всех мастей, утверждая: «Он ни в чем не виноват, потому что он мне нравится» или «Никогда его не любил — делайте с ним что хотите».

Есть ли у человека право на самовыражение и право на беспристрастный суд? Чем вообще определяется индивидуальная свобода?Если, конечно, это не пустые конструкты, выдумки цивилизации Прогресса. Попробуем разобраться с правами и свободами на примере трех кинокартин: двух американских и одной немецкой.

Попробуем разобраться с правами и свободами на примере трех кинокартин: двух американских и одной немецкой.

«Ток-радио» (Talk Radio, режиссер Оливер Стоун, 1988)

Ранняя картина «Ток-радио» одного из самых злободневных режиссеров Америки повествует о Бэрри Чэмплене, ведущем радиопрограммы «Полуночник», которая состоит из эпатажных телефонных бесед. Любой желающий может позвонить на радиостанцию и попытаться спровоцировать ведущего. Работа Чэмплена — отражать выпады и обращать их против самих слушателей.

Шоу «Полуночник» — популярнейшее в Техасе, но вместе с тем и самое ненавистное. Оскорблениями и грубым сарказмом ведущий настраивает аудиторию против себя. Хотя кого-то именно такая подача, наоборот, привлекает. Полярное разделение на ярых сторонников и противников обеспечивает радиопередаче высокий рейтинг.

Бэрри Чэмплен эксплуатирует особенность человеческого восприятия — придавать гораздо большее значение негативу — и в итоге сам оказывается жертвой «черной оптики». Его поклонники скорее навязчивы, нежели полезны, к тому же они всегда где-то в стороне — в отличие от противников, агрессивно возвращающих брутальный цинизм радиоведущего ему обратно.

Его поклонники скорее навязчивы, нежели полезны, к тому же они всегда где-то в стороне — в отличие от противников, агрессивно возвращающих брутальный цинизм радиоведущего ему обратно.

Фильм поставлен по пьесе Стивена Сингулара, отсюда его камерность. Такая картина не предполагает зрелищности или крутых сюжетных поворотов. Она, скорее, вскрывает психологические коллизии, внутренний мир главного героя, который держит оборону против остального мира.

Однако Стоуна всегда больше интересовали общественно-политические аспекты, нежели индивидуальные, и «Ток-радио» не исключение. Конечно, фигура Чэмплена любопытна: каждый день принимать на себя удары всех полуночных психов Техаса — занятие не из приятных. Но гораздо интереснее личности ведущего его феномен, социальное напряжение, рождаемое радиоэфиром.

За редким исключением каждый звонящий пытается уколоть Чэмплена, причем без всяких оглядок на корректность. Чэмплен не задирает слушателей просто так — он принимает вызов и помещает агрессию анонима в психическое пространство его уязвимости, в котором безымянный голос внезапно обретает личность и немедленно оскорбляется. Показная легкость, с которой ведущий оборачивает выпады слушателей против них самих, вызывает необычный эффект — аудитория проникается неприязнью, но не к анонимному задире, который бросает трубку и навсегда исчезает из эфира, а к самому Чэмплену.

Показная легкость, с которой ведущий оборачивает выпады слушателей против них самих, вызывает необычный эффект — аудитория проникается неприязнью, но не к анонимному задире, который бросает трубку и навсегда исчезает из эфира, а к самому Чэмплену.

Виртуозность должна быть наказана. Или хотя бы осуждена.

В таком прочтении Talk Radio можно воспринимать как повествование о конфронтации массы и индивида. Звонящие безымянны и поэтому в полной мере могут воспользоваться свободой слова. Ведущий же пользуется ею лишь юридически, в соответствии с установившейся судебной практикой.

В контексте радиопрограммы он, в отличие от анонимных слушателей, выделяется в череде скандалов своей идентифицируемостью. К Чэмплену можно испытывать устойчивую симпатию или неприязнь, в отличие от подавляющего большинства его респондентов, про которых забывают сразу по окончании разговора.

Какими бы ни были собеседники ведущего: насильники, маньяки, наркоманы, расисты, антисемиты, гитлеристы, — их признания не стоят ничего рядом с человеком, обладающим именем.

Имя выделяет индивида из массы и позволяет испытывать к нему какие-либо чувства.

В случае «Полуночника» речь идет главным образом о неприязни.

Talk Radio Оливера Стоуна исследует проблему свободы слова в антагонистичной, антипатичной коннотации. Ведь независимость суждений проявляется не в согласии, но в противоречии. А поскольку происходящее помещено в рамки развлекательного шоу, Чэмплен облекает свои рекламации в максимально некорректную форму.

Задира-одиночка противопоставляет себя задире-массе. Но масса складывается из безымянных экземпляров, каждый из которых идентичен другому, поэтому выпады слушателей не воспринимаются как оскорбления. Ответы ведущего, напротив, квалифицируются со всей строгостью.

Некорректность, грубость, злость Бэрри Чэмплена задевают людей за живое, хотя он не изображает из себя приверженца каких-либо одиозных взглядов. Даже аргументы ведущего в поддержку легализации наркотиков к концу 1980-х скорее общее место, нежели крамола.

Такая свобода разделяется людьми поодиночке, но и здесь не обходится без нюансов, купюр и подводных камней. За индивидом стоят общество и государство, конституция и законодательство, гарантирующие смысловую и стилистическую независимость высказывания. Но в самой природе человека уже содержится стремление к коллективу (общественное измерение), который в любой момент готов превратиться в массу, где стерты индивидуальные различия и каждый может лишь присоединиться к общему реву.

Герой «Ток-радио» переживает непростой жизненный период после развода с женой. Он и сам с трудом выносит себя, поэтому страх Чэмплена, защитная реакция на внешнюю агрессию, нивелирован. С садомазохистским удовольствием Чэмплен бросается в эту игру с булавками под ногтями. И предсказуемо сталкивается с материализацией анонимной неприязни: его расстреливают на выходе из здания радиостанции. Даже упрятанная в радиоэфир свобода слова всё же находит своего мстителя, воспринявшего все смыслы Чэмплена с должной ответственностью и реализовавшего общее негодование.

Даже упрятанная в радиоэфир свобода слова всё же находит своего мстителя, воспринявшего все смыслы Чэмплена с должной ответственностью и реализовавшего общее негодование.

«Слово может покалечить» — таков слоган картины Оливера Стоуна.

В правовом удушье«Процесс» (The Trial, режиссер Орсон Уэллс, 1962)

В отличие о Talk Radio, привязанного ко времени и месту — США 1980-х, «Процесс» Орсона Уэллса использует американскую действительность лишь в качестве декораций. Это экранизация романа-притчи Франца Кафки, ускользающая от национальной или исторической конкретики. И тем не менее произведение Кафки, как и фильм Уэллса, поднимают важнейшую тему современного мира — удушье в правовых абстракциях. Растворение, напоминающее кататонический ступор.

Юриспруденция считается предельно конкретной дисциплиной, и юристы внимательнейшим образом следят за точностью формулировок. Однако для всех остальных их точность и вообще языковая практика представляются запутанной бессмыслицей. Причем эта кажущаяся бессмыслица возникает не в специальной области, например научной, а на территории самих дилетантов, отношения между которыми юриспруденция должна регулировать. Парадокс, но от современного человека требуется удовлетворять правовым нормам, в которых он способен разобраться разве что с помощью длительного и дорогостоящего участия специалистов.

Причем эта кажущаяся бессмыслица возникает не в специальной области, например научной, а на территории самих дилетантов, отношения между которыми юриспруденция должна регулировать. Парадокс, но от современного человека требуется удовлетворять правовым нормам, в которых он способен разобраться разве что с помощью длительного и дорогостоящего участия специалистов.

Герой К. сталкивается с судебной машиной, он не понимает ни ее устройства, ни хотя бы предъявленного обвинения. На протяжении всего повествования К. пытается разобраться, но только крепче увязает в абсурде происходящего.

Примечательно, что главного героя не арестовывают, формально судебное преследование никак не сказывается на свободе его действий. Однако на самом деле оно полностью меняет жизнь К., вовлекая его в нескончаемую череду новых отношений. Таков эффект декларируемой свободы, которую правильнее называть мягкой диктатурой: вас как будто ничего не сдерживает, хотя в действительности ваши действия и намерения полностью регламентированы внешней инстанцией.

Кафка, а следом и Уэллс, изображают мир, в котором декларируемые правила обретают абсолютный статус и превращаются в верховного субъекта. А люди, придумавшие эти правила, — в объекты абсолюта. Индивиды, вынужденные существовать под диктатом юридических абстракций, даже не имеют возможности в них разобраться. Бедолаги вроде К. оказываются в роли животных, которые слышат неизвестные команды. Обязанные подчиняться, они могут лишь догадываться о значении команд.

До крайности усложненная судебная система больше не ограничивается тремя сторонами: обвинением, защитой и судьей. Этого уже недостаточно. Всё чаще привлекаются так называемые эксперты, без участия которых суд не может интерпретировать поступки участников конфликта.

Но если даже профессиональные юристы не в силах определить правовой статус событий, то почему судебная система требует этого от обычных людей?Как человек может понять, что совершает преступление, не являясь ни юристом, ни экспертом?

Майкл Корлеоне, герой трилогии «Крестный отец», озвучил сентенцию своего родителя, главы мафиозного клана: «Друзей следует держать близко, а врагов — еще ближе». Как точно криминальная премудрость описывает действие Закона в прочтении Франца Кафки.

Как точно криминальная премудрость описывает действие Закона в прочтении Франца Кафки.

Обычный гражданин уже в силу законопослушности приближен к Закону, хотя между ними еще остается дистанция. Но со временем Закон устраняет и этот зазор, переводя гражданина по другую сторону правосудия, объявляя преступником. С этого момента Закон прижимает человека так крепко, как это только возможно. И прижимает всё сильнее, делая ближе и ближе, пока обвиняемый не умирает.

«Процесс», кадр из фильмаВ конце «Процесса» К. убивают судебные исполнители. Герой так и не понял, в чем его обвиняли, как работает судебная машина и как следовало действовать, угодив в ее жернова. К. лишь всё глубже погружался в абсурд юридической бессмыслицы, тарабарщины на незнакомом языке.

Роман Франца Кафки и его кинопереложение Орсона Уэллса — пример наказания без преступления. Двенадцатью годами позже Луис Бунюэль продемонстрирует в «Призраке свободы» (Le Fantome de la liberte, 1974) его антипод — преступление без наказания. Убийцу, расстрелявшего прохожих из снайперской винтовки, приговорили к смертной казни, после чего немедленно отпустили на свободу. Суд состоялся, приговор вынесли, но не привели в исполнение. Это кафкианский «Процесс» с обратным знаком, в котором отсутствовали суд и приговор, зато в наличии наказание.

Убийцу, расстрелявшего прохожих из снайперской винтовки, приговорили к смертной казни, после чего немедленно отпустили на свободу. Суд состоялся, приговор вынесли, но не привели в исполнение. Это кафкианский «Процесс» с обратным знаком, в котором отсутствовали суд и приговор, зато в наличии наказание.

Поэтому судьям запрещено указывать на нарушения, если на них не обратила внимания какая-либо из сторон. Чем и пользуются юристы кредитных организаций, преследуя частных должников, у которых обычно даже нет адвокатов.

Справедливость подменяется так называемой состязательностью. Хотя очевидно: никакой состязательности между крупной корпорацией и ее частным должником нет и, что еще важнее, состязательность — это всего лишь техническая реализация справедливости, она не обладает самостоятельной ценностью.

На суде всё переворачивается с ног на голову, как будто его задача не объективное разрешение конфликта, а поддержание игрового азарта сторон.

К. так и не сумел разобраться в правилах. Игра в «Процесс» началась слишком рано, а закончилась еще раньше. Герой Кафки и Уэллса умер прежде, чем зашел во врата Закона.

В оцепенении свободного падения«Волна» (Die Welle, режиссер Деннис Ганзель, 2008)

Рассмотрев свободу слова и диктатуру закона (которую современная демократия экзотически понимает как одну из свобод), перейдем к свободе вообще. Фильм Денниса Ганзеля сложно отнести к авторскому кино, это вполне заурядная развлекательная картина со всеми характерными штампами и упрощениями. Тем не менее «Волна» затрагивает важнейшую тему свободы и оголяет противоречивость ее популярной интерпретации.

Сорокалетний левак Райнер Венгер, работающий учителем в школе, ведет недельный курс «Автократия». Чтобы заинтересовать учеников, он решает облечь занятия в игровую форму и объединить молодых людей в автократический союз с простейшими корпоративными атрибутами вроде дисциплины, унификации внешнего вида, товарищества, общей символики — словом, всего того, что на молодежном наречии принято называть фашизмом. Из бесформенного подросткового пластилина, мямлящего что-то глупое и невнятное, слушатели курса на глазах обретают строгость и стиль полновесной личности. Ленивая инфантильная разболтанность уступает место вдохновенному энтузиазму.

Из бесформенного подросткового пластилина, мямлящего что-то глупое и невнятное, слушатели курса на глазах обретают строгость и стиль полновесной личности. Ленивая инфантильная разболтанность уступает место вдохновенному энтузиазму.

Фильм Ганзеля хорош тем, что расхожие клише обнажаются без всякой рефлексии, как будто их истинность давно не подвергается сомнению. Таковы толерантность и политкорректность, примененные к декоративным различиям, но мгновенно исчезающие по отношению к различиям более существенным.

Пара девушек уходит с курса Венгера: одна не понимает, почему должна отвечать преподавателю стоя, а другой не идет белая сорочка, выбранная большинством униформой сообщества. Причины исхода вполне весомые, ведь за белыми сорочками всегда следуют черные рубашки, а за дисциплинарным интерфейсом — черепомерки и газовые печи.

Интересно, как в сознании юных нонконформистов уживается подобная прозорливость с окружающей действительностью? Неужели поколение, живущее между «Макдоналдсом» и офисом, считает фашистскими униформу официантов и деловой этикет?

По всей видимости, такие коллизии героев не волнуют, что отражено, например, в сцене столкновения «анархистов» с приспешниками господина Венгера. Обиженные подростки, слушающие панк-рок, приводят сорокалетнего переростка в кожаной куртке с заклепками, который кулаками и увещеваниями про нацизм пытается восстановить справедливость. Но терпит неудачу, наткнувшись на пистолет.

Обиженные подростки, слушающие панк-рок, приводят сорокалетнего переростка в кожаной куртке с заклепками, который кулаками и увещеваниями про нацизм пытается восстановить справедливость. Но терпит неудачу, наткнувшись на пистолет.

Эксперимент преподавателя продолжается. Он охватывает не только учащихся старших классов, но и других подростков, притягивая их духом товарищества, изъятым из либерального общества разрозненных эгоистов.

Подружка одного из героев, та самая, которой не пошла белая сорочка, пытается «остановить „Волну“» посредством интриг и диффамации. Симптоматично, что именно эта девушка выступает в фильме как положительный герой, предвидевший наступление фашизма. Авторов не сильно заботит моральный облик антифашистки — конфликтной и эгоистичной, не придающей никакого значения чужим чувствам и желаниям. Не вписавшись в новое сообщество, героиня не нашла ничего лучше, как начать с ним бороться.

Но борьба отверженной антифашистки никак не сказалась на «Волне». Кликушество героини никого не переубедило, финальная трагедия случилась совсем по другой причине. Недельный курс «Автократии» подошел к концу, и его ведущий, по совместительству глава «Волны», из харизматичного господина Венгера попытался снова стать Райнером. Однако масштаб единения перевесил частную инициативу: школьники с неодобрением восприняли окончание эксперимента. Один из них достал пистолет, которым отразил нападение «анархистов», и стал угрожать преподавателю, пытаясь вернуть его на место фюрера (от немецкого Führer — «лидер»). В конце концов школьник выпустил несколько пуль в одноклассника, после чего покончил с собой.

Что продемонстрировал эксперимент Венгера? Разве по замыслу ученики не должны были сами прийти к неприятию автократии вместо роспуска группы сверху тем самым лицом, которого они считали вдохновителем?

Вероятно, истерика девушки, которой не шла белая сорочка, олицетворяет светлое начало, гуманистическое предвидение катастрофы. Хотя очевидно, что действия героини лишь сплотили участников «Волны», как любое грубое вмешательство со стороны.

Хотя очевидно, что действия героини лишь сплотили участников «Волны», как любое грубое вмешательство со стороны.

Имеет ли право свободный человек носить белую сорочку? А если сорочку носят все остальные, он всё равно может надеть ее, как свободный человек? А выбрать групповую символику разрешено, оставаясь при этом свободным? Национальный флаг, логотип рок-группы, товарный знак — это еще проявления свободы или уже признаки ее отсутствия? А может ли свободный человек поддержать приятеля или именно на основании его вхождения в твой ближний круг приятель не должен получить поддержку? Насколько же тернистый путь прошла гуманитарная мысль послевоенной Европы, чтобы сделать элементарные вопросы запутанными ребусами, нуждающимися в утомительной дешифровке.

«Волна», кадр из фильмаНо проблема свободы не ограничивается упомянутыми частностями, как долго мы бы их ни перечисляли. Эта проблема заключается в том, что свобода подает себя не как принцип, а как код, унифицирующий свободных людей. Если вы не соответствуете коду, то автоматически исключаетесь из приличного вакационного пространства.

Если вы не соответствуете коду, то автоматически исключаетесь из приличного вакационного пространства.

Любопытно, что именно «Свободой» называется праворадикальная партия Германии (Die Freiheit). Той же политической ориентации придерживаются Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei Österreichs), Партия свободы Нидерландов (Partij voor de Vrijheid), всеукраинское объединение «Свобода» и прочие национальные организации, каждую из которых современные люди бесхитростно относят к фашистским.

Запрограммированные свободой, либералы и демократы безапелляционно отказывают в ней всем остальным. Необязательно выступать против, достаточно всего лишь не походить на них. Фашизма в «Волне» не больше, чем в школьном педагогическом совете, что не помешало уязвленным ученицам атаковать курс Венгера, упрекая его в тоталитарности.

В целях сохранения свободы послевоенная демократия стигматизировала любые напоминания фашизма, которые при должной подготовке можно обнаружить везде. Причем демократам и либералам даже не приходит в голову, что кто-то видит свою свободу иначе, как, например, перечисленные праворадикальные партии.

Свобода индивида, по мнению авторов Die Welle, лишь в том, чтобы имитировать других свободных. Это рекурсивное понятие, берущее начало от самых первых не пойми откуда взявшихся свободных. А значит, обвиняя всех непохожих в фашизме, тоталитаризме или автократии (мало кто различает эти понятия), они незаметно выводят из-под обстрела самих себя.

Свобода в таком прочтении ничем не отличается от несвободы.

После стрельбы на последнем собрании «Волны» полицейские ведут закованного в наручники Райнера Венгера к машине. Он всё еще господин Венгер? Или просто Райнер? Недавно ушедшая супруга, преподаватели, ученики и их родители провожают учителя тревожными взглядами.

Господин Венгер?

Или просто Райнер?

Полицейские сажают его в машину. Они трогаются с места. Дома и деревья проплывают за окнами. Арестованный смотрит перед собой стеклянными глазами.

— Куда меня теперь? — спрашивает он шепотом.

— В другую школу, — отвечает сидящий рядом полицейский.

Господин Венгер едет в другую школу… Он снова в свободном падении… мчится навстречу новой свободе.

Эпилог обесчеловечиванияРассматривая потребность в свободе, мы постоянно сталкиваемся с контрпродуктивностью усилий. Охваченный манией человек делает всё, чтобы отдалиться от объекта страсти. Иррациональный, алогичный и непоследовательный раб своих страхов и нелепых предрассудков.

Здесь уместно вспомнить биографию Элиаса Канетти «Спасенный язык». Центральное место в книге с подзаголовком «История одного детства» занимает мать писателя, что характерно для ребенка, рано потерявшего отца. Матильда Канетти выведена личностью экспрессивной, властной и до грубости бескомпромиссной.

Характерен эпизод, произошедший во время Первой мировой войны. Матильда Канетти принимает гостей, среди которых ведет яростную антивоенную агитацию. Войну она редуцирует до убийства, считая эти понятия синонимичными. Но первое слово, «война», Матильда не использует: слишком уж оно неприятное. Говоря о войне, дама называет ее иначе — убийством.

Среди гостей оказывает болгарский офицер, который тактично отстаивает иную точку зрения. Офицер отправлен в отставку из-за тяжелого ранения, которое до сих пор напоминает о себе невыносимыми болями. Все присутствующие знают о страданиях офицера, из-за которых он вынужден покидать приемы раньше остальных. И только пронизанная непоколебимым гуманизмом Матильда Канетти трактует уходы растерянностью: офицер не знает, как парировать ее доводы.

Однажды гость задает вопрос: будь он не болгарский, а русский офицер, который пожелал бы продолжать войну после выхода из нее России, как бы Матильда с ним поступила? Недолго думая, дама отправила офицера на виселицу: приспешникам войны, преступникам против человечества, не место среди живых.

Так замкнулся этот семантический фокус.

Объявляя войну убийством, то есть подменяя одно понятие другим, гуманизм Матильды Канетти, не раздумывая, отправил человека на смерть.Даже не на войну, где всё же остается вероятность уцелеть (и немаленькая), а сразу к расстрельному взводу.

Нацистов обвиняли в обесчеловечивании жертв, но чем отличаются от них гуманисты вроде вышеозначенной дамы? Может быть, холостыми зарядами в винтовках? Или — кажется, это более точно — холостыми идеалами, которые они столь сбивчиво отстаивают?

Что такое свобода? – Православный журнал «Фома»

Приблизительное время чтения: 14 мин.

Чаще всего о «свободе» говорят как о свободе в политическом смысле, свободе от тирании и угнетения со стороны других людей. Библия начинает рассказ о свободе на этом, наиболее простом, уровне. Бог Библии — это освободитель, причем освободитель в прямом и буквальном смысле. Десять Заповедей начинаются с торжественного провозглашения: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства (Исх 20:2). Бог выводит Свой народ из рабства — вполне буквального рабства, в котором евреи пребывали в Египте, — сломив упорство угнетателей грозными чудесами и знамениями.

Бог выводит Свой народ из рабства — вполне буквального рабства, в котором евреи пребывали в Египте, — сломив упорство угнетателей грозными чудесами и знамениями.

Невозможно переоценить влияние, которое история Исхода оказала на формирование сознания христианского мира. Некоторые вещи, которые сейчас кажутся нам само собой разумеющимися, выглядели довольно странно в добиблейском мире. Бог, который становится на сторону рабов, на сторону угнетенных, на сторону бессильных, против сильных мира сего, — это было для современников странной, непонятной и даже возмутительной новостью. Боги язычников символизировали силу, могущество, победу, они были ближе к господствующим, царствующим слоям человеческого общества — и дальше всего от угнетенных и рабов.

Но Бог Закона и Пророков раз за разом оборачивается против сильных и славных и выступает на стороне бессильных и безвестных. Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо (Ис 58:6).

Не случайно восприятие свободы как универсальной ценности сложилось именно в христианском мире; и даже те, кто восставал и против Церкви, и против веры в Бога вообще, думая, что обретут этим бóльшую свободу, сознательно или нет апеллировали к библейским образам.

Свобода без Бога

Библейские пророки обрушивались на неправедных властителей — в том числе религиозных — от имени Бога; и многие движения, выступавшие против угнетения, носили отчетливо религиозный характер, будь то аболиционисты, выступающие за отмену рабства чернокожих, или движение за гражданские права в США в 1960-е годы, которое возглавлялось баптистским служителем Мартином Лютером Кингом.

Но в европейской истории сложилось и другое понимание свободы — свободы, не только оторванной от своих библейских оснований, но и прямо восстающей против веры в Бога. Впервые это движение заявило о себе во Франции конца XVIII века, где ряд известных мыслителей стали воспринимать Церковь как опору королевской власти и источник угнетения — угнетения, от которого надо было избавиться ради того, чтобы построить новую жизнь на началах разума, свободы и братства. Большая часть этих мыслителей придерживалась некой размытой и адогматичной религиозности, веры в Бога, которую надлежало «очистить» от церковных «суеверий»; но в том же движении появились и «чистые» атеисты, такие, как барон Поль Гольбах, яростно восстававшие против любой веры, библейской — особенно.

Большая часть этих мыслителей придерживалась некой размытой и адогматичной религиозности, веры в Бога, которую надлежало «очистить» от церковных «суеверий»; но в том же движении появились и «чистые» атеисты, такие, как барон Поль Гольбах, яростно восстававшие против любой веры, библейской — особенно.

«Заря свободы», воссиявшая над Францией в годы Великой французской революции, сначала вызвала взрыв восторга у мыслящей европейской публики, но потом известия, приходящие из Парижа, начали становиться все более и более мрачными: царство разума и свободы обернулось царством крови и террора. Начиная с «сентябрьской резни», когда толпа расправилась с тысячами людей в Париже и других городах, сочтя их «контрреволюционерами», и продолжая «адскими колоннами» генерала Тюрро, осуществившими то, что потом было названо «франко-французским геноцидом» в Вандее, революция повернулась своей другой стороной.

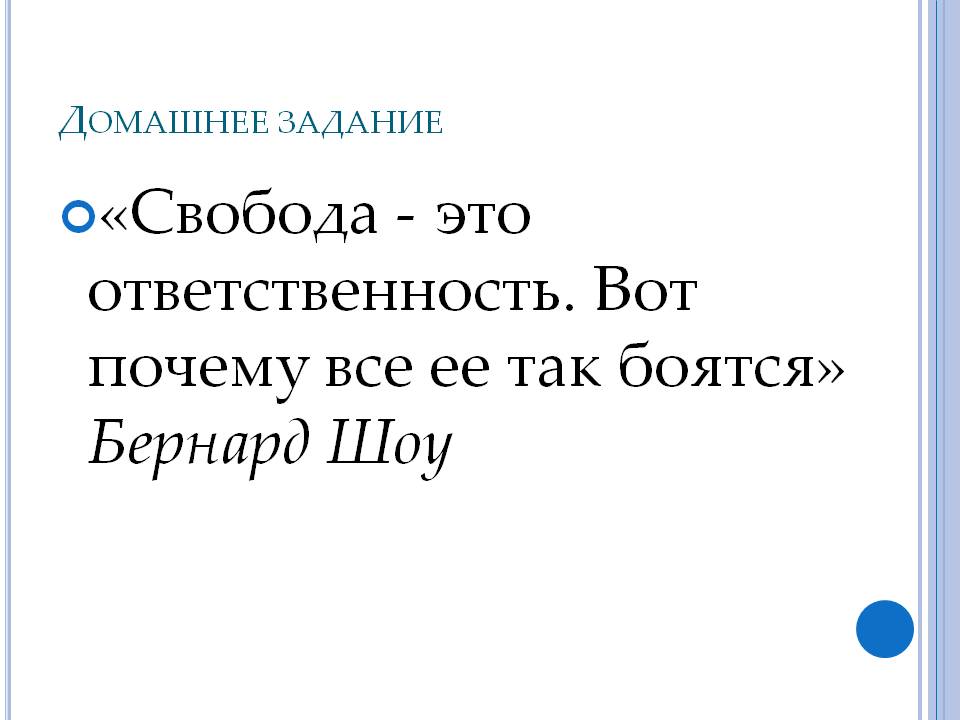

Как писал в своих «Размышлениях о революции во Франции» британский мыслитель Эдмунд Берк, «Что такое свобода без мудрости и добродетели? Это величайшее из всех возможных зол; это безрассудство, порок и безумие, не поддающиеся обузданию».

С тех пор мир пережил еще ряд кровавых революций, и одна из самых страшных произошла у нас в стране. Провозглашались лозунги свободы, равенства, братства, обещалась свобода от угнетения, люди воодушевлялись мечтами о дивном новом мире, но почему-то все это кончалось резней и установлением такой тирании, что по сравнению с ней низвергнутый революцией режим оказывался образцом свободы.

От «сентябрьской резни» в конце XVIII века до камбоджийских «полей смерти» в конце века ХХ обещание свободы оборачивалось большой кровью. Почему? Приведем еще одно высказывание Эдмунда Берка: «Значение свободы для каждого отдельного человека состоит в том, что он может поступать так, как ему нравится: мы должны понять, что ему нравится, прежде чем пришлем поздравления, которые в скором времени могут обернуться соболезнованиями».

Свобода от внешних стеснений, если ее обретает человек, лишенный внутренних принципов, оборачивается бедой. «Должен ли я поздравлять убийцу или разбойника с большой дороги, разбившего оковы тюрьмы, — писал Берк, — с обретением им своих естественных прав? Это походило бы на эпизод освобождения преступников, осужденных на галеры, героическим философом — Рыцарем Печального Образа».

Поэтому свобода, о которой говорит Библия, это нечто гораздо большее, чем просто свобода от угнетения со стороны других людей.

Выбор есть всегда

В древнем мире разбойники, нападавшие на всех, кто путешествовал по дорогам, были постоянной проблемой. Власти не могли наладить патрулирование или справиться с задачей как-то иначе; поэтому они пытались компенсировать свое бессилие повышенной суровостью — захваченных разбойников предавали особенно мучительной смерти, что, как предполагалось, должно было отрезвляюще подействовать на остальных. Мы можем представить себе разбойника, который, как бы мы сказали, гуляет на свободе — он должен опасаться властей, но, с другой стороны, никто ему не господин, он не вынужден тяжело вкалывать на какого-нибудь хозяина, он может направляться куда хочет. И вот этого человека поймали, связали и бросили в темницу. Сохраняет ли он свободу? Очевидно, нет. Толстые каменные стены, железные решетки и суровая стража стоят между ним и вольным воздухом. Наконец, его приговорили и, по обычаю того времени, распяли — так, что он не может даже рукой пошевелить и вынужден терпеть невыносимую муку. Свободен ли этот человек? Сам вопрос может показаться издевательским. Но это вполне осмысленный вопрос, и на него существует точный ответ. Человек, который не может пошевелиться, тем не менее свободен принять самое важное решение в своей жизни. Мы читаем об этом человеке в Евангелии от Луки: Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк 23:39-43).

Наконец, его приговорили и, по обычаю того времени, распяли — так, что он не может даже рукой пошевелить и вынужден терпеть невыносимую муку. Свободен ли этот человек? Сам вопрос может показаться издевательским. Но это вполне осмысленный вопрос, и на него существует точный ответ. Человек, который не может пошевелиться, тем не менее свободен принять самое важное решение в своей жизни. Мы читаем об этом человеке в Евангелии от Луки: Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю (Лк 23:39-43).

Существует свобода, которую ничто не может у нас отнять — в любых обстоятельствах у нас есть выбор. Узник может озлобиться или покаяться; человек, прикованный к инвалидному креслу, может исполниться горечи, обиды и ненависти ко всему миру, а может обратиться к Богу и стать источником поддержки и утешения для окружающих его здоровых людей. Обстоятельства ставят нас перед выбором, но не они определяют, что мы выберем. Это всегда определяем мы сами. Кажется, свобода выбора — это самоочевидный, непосредственно переживаемый нами опыт; тем не менее все мы склонны ее отрицать.

Обстоятельства ставят нас перед выбором, но не они определяют, что мы выберем. Это всегда определяем мы сами. Кажется, свобода выбора — это самоочевидный, непосредственно переживаемый нами опыт; тем не менее все мы склонны ее отрицать.

Это не я!

Третья глава Книги Бытия содержит удивительно глубокий и точный рассказ о грехе — первом грехе, но вместе с тем грехе вообще. Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? — спрашивает Бог у Адама. Кажется, можно дать только два ответа «да, я ел» или «нет, я не ел». Но Адам сказал: Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел (Быт 3:11,12). В том, что Адам нарушил заповедь, виновата жена — и, косвенно, Бог, который ему эту жену подсунул.

Адам совершил сознательный выбор — съел запретный плод. Но он говорит, что это выбор не его, что он определен кем-то или чем-то другим — женой, змеем, Богом, только не им, бедным Адамом.

С тех пор, как был записан этот рассказ, прошло очень много времени, но отношение людей к своей жизни остается тем же: мы склонны утверждать, что наши поступки определяются кем-то другим. Мы приходим в ярость потому, что другие люди нас злят; грешим потому, что другие люди вводят нас в соблазн; ненавидим ближнего своего потому, что он такой мерзавец, что мы не можем его не ненавидеть.

Мы приходим в ярость потому, что другие люди нас злят; грешим потому, что другие люди вводят нас в соблазн; ненавидим ближнего своего потому, что он такой мерзавец, что мы не можем его не ненавидеть.

Наши поступки вынуждены окружающими нас обстоятельствами — погодой, страной, в которой мы живем, генами, чем угодно еще — исключая наше личное произволение. Мы не виноваты — виноват кто-то другой, или, возможно, — это всех устраивает — мать-природа.

Почему мы так жаждем сложить с себя ответственность? Ведь это чудовищно глупо и разрушительно с чисто земной, практической точки зрения. Отказываясь признавать свои поступки полностью своими, мы утрачиваем контроль над своей жизнью.

Кто оказывается автором книги нашей жизни, если не мы сами? Другие люди, обстоятельства, наши собственные внутренние импульсы, которые мы даже не пытаемся контролировать. На капитанском мостике нашей жизни оказывается всякий прохожий, наш руль поворачивает всякий случайный порыв ветра, всякая чайка, присевшая на него передохнуть.

Что будет с нашей жизнью? Ничего хорошего. В лучшем случае она будет просто пустой и жалкой — мы ничего не достигнем и ничего не обретем. В худшем — мы просто разобьемся о рифы алкоголизма, наркомании или закончим наши дни в тюрьме. В самом деле, что объединяет людей, потерпевших жизненное крушение? Их вера в то, что их жизнь и их поступки определяются кем-то другим. Они запили, потому что окружающие относятся к ним по-свински; бросили семью, потому что домашние «никогда их не понимали»; совершили преступление, потому, что их довели или вынудили. Даже для того, чтобы на чисто мирском, посюстороннем уровне привести свою жизнь в порядок, надо признать, что мы свободны в том смысле, что сами принимаем решения и сами несем за них ответственность.

Иногда люди прибегают к более изощренному способу отрицать реальность выбора и ответственности: они придерживаются философии, которая вообще объявляет свободную волю иллюзией. Атеистическая философия материализма предполагает, что в мире нет ничего, кроме материи, движущейся по неизменным законам, а то, что мы воспринимаем как акты мышления или свободного выбора, — результат невероятно сложных, но чисто материальных процессов. Ваш выбор читать эту статью обусловлен электрохимическими процессами в коре вашего головного мозга, эти процессы — предыдущим состоянием системы, входными сигналами и неизменными законами природы. У вас не больше свободы выбора, чем у любого другого природного процесса. Вам кажется, что вы совершаете свободный выбор, но, с точки зрения материалистов, это иллюзия.

Но в чем причина такого нелепого поведения? От чего такого страшного люди пытаются спастись, прибегая к столь пагубной лжи?

О том, что мы не можем не знать

Люди могут отрицать и реальность объективного закона, и реальность нашего свободного выбора; но это — такое шило, которого в мешке не утаишь. В действительности мы все глубоко верим в то и другое, и это видно из нашей склонности осуждать других людей. Как пишет святой апостол Павел, итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же (Рим 2:1).

Ведь для того, чтобы человеческие поступки составляли предмет вины или заслуги, необходимы два условия: во-первых, люди должны совершать их свободно; во-вторых, мы должны оценивать их с точки зрения какого-то закона, какого-то критерия добра и зла. Природный процесс — например, пищеварение — не является предметом нравственной оценки. Мы не ругаем человека за больной желудок и не хвалим за здоровый. Виновным человека могут делать только его свободные решения. Порицая кого-то, мы тем самым уже признаем, что он совершил свободный выбор, и этот выбор неправилен. В его воле было нарушать нравственный закон или соблюсти его, и он его нарушил; именно это делает его виновным и достойным осуждения.

Но чтобы закон делал его виновным, это должен быть объективный закон, который мы все обязаны соблюдать, независимо от того, признаем мы его или нет. Упрекая кого-то в аморальности, мы тем самым утверждаем реальность такой вещи, как мораль, которой другой человек обязан был придерживаться. Но, говорит Апостол, раз такой закон существует (и мы сами признаем это в отношении других людей), то он существует и в отношении нас самих. Нас самих могут потребовать — и потребуют — к ответу за его нарушение.

За законом стоит Законодатель и Судия, которому нам надлежит дать отчет. Перспектива возможного осуждения пугает нас — как Адама. И — как Адам — мы пытаемся смягчить наш страх, перекладывая вину на других или придумывая себе сложные системы самооправданий.

Признание того, что мы сами — авторы своих поступков, ставит нас перед неприятным фактом: мы совершили в своей жизни много дурного, и нам нечего сказать в свою защиту.

Если Сын освободит вас…

Человек изначально сотворен свободным — и злоупотребил своей свободной волей, чтобы сделаться весьма испорченным. Христос приходит, чтобы спасти нас от этой порчи. Но почему для этого понадобилась Голгофа? Почему Бог не может просто взять и отменить последствия наших грехов? Потому, что Бог наделяет нас реальной свободой выбора — с реальными последствиями. Наш выбор нельзя просто взять и отменить — это означало бы, что Его дар свободы с самого начала был недействительным. Бог поступает по другому — Он нисходит к нам и становится Человеком в лице Иисуса Христа, чтобы умереть за наши грехи. Как Он сам сказал на Тайной Вечере — и как с тех пор повторяет Церковь за каждой Литургией — сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26:28). Это прощение грехов обретает каждый, кто прибегает к Нему с покаянием и верой; но свобода, которую приносит Христос, это не только свобода от вины за грехи.

Представьте себе наркомана, который совершил преступление, пытаясь добыть денег на очередную дозу — если только освободить его от осуждения, не излечив его порока, через короткое время он преступит закон опять. Так и грешный человек нуждается не только в прощении, но и глубокой внутренней перемене, которая освободит его от тяги ко греху. Поэтому Апостолы говорят о свободе в более глубоком смысле — свободе от греха, свободе для праведности, свободе соответствовать подлинному благу и предназначению человека.

В отсутствие внешних стеснений человек может делать то, что он хочет — но чего он хочет? Алкоголик остро хочет напиться; в то же время в глубине души он хочет избавиться от своего порока и жить трезвой и здоровой жизнью. Блудник хочет легкой, ни к чему не обязывающей связи — но в то же время в сердце своем он тоскует по настоящей, преданной любви. Мы одновременно хотим разных вещей, и часто наши собственные желания сковывают нас гораздо сильнее, чем тюрьмы и цепи.

Неспособность жить так, как мы должны — и так, как мы в минуты просветления хотим — составляет то горькое рабство, о котором Господь говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин 8:34). Гневливый человек не свободен сохранять спокойствие; блудник не свободен сохранять верность; алчный человек не распоряжается деньгами, но терпит, что деньги распоряжаются им. Так любой грех говорит о том, что наша человеческая природа ущербна, недостаточна, больна.

И Христос приносит нам новую жизнь, которая постепенно меняет нас изнутри; молитва, личная и церковная, наставления священников, участие в Таинствах, чтение слова Божия — те средства, которые Бог дает нам для духовного роста. Этот процесс обретения подлинной свободы не будет ни легким, ни гладким — Бог имеет дело не с пластилином, а со свободными личностями, которые продолжают падать и ошибаться — но, если мы последуем за Ним, Христос приведет нас к той вечной и блаженной жизни, для которой Он нас создал.

А если я скажу «нет»?

Евангелие есть книга надежды: самый потерянный грешник, человек, по общему мнению, безнадежно пропащий, может обратиться ко Христу и обрести спасение. Но что, если я откажусь? Как часто приходится слышать выраженное прямо или подразумеваемое требование: «я не собираюсь веровать и каяться, но вы мне пообещайте, что со мной будет все в порядке». Но это фактически означает, что мы должны отрицать за людьми их свободный выбор и уверять их, что их втащат в рай без их согласия. Мы этого не можем — это была бы просто неправда. Бог делает абсолютно всё, что можно, для спасения каждого человека — и Крест Христов напоминает об этом. Но человек может сказать «нет» — и отказаться от предложенного ему дара. Он может отказаться войти в дверь, куда его настойчиво приглашают, — и остаться за дверью.

Иногда говорят, что Бог слишком благ, чтобы оставить кого-либо за дверью — и это, конечно, правда. Бог примет и самого последнего грешника, но даже Бог ничего не может сделать с теми, кто отказывается быть принятым. Он хочет, чтобы мы оставались до конца свободными. Это только наш выбор. И наша ответственность — говорим мы да или нет, отзываемся на зов или отказываемся прийти.

Дверь Его дома открыта; ничто и никто не может помешать нам войти — как тому благоразумному разбойнику. Но никто не может сделать это за нас.

Что такое свобода? С чем ее едят? Нужна ли она? И если нужна, то зачем

Водка для Ивана Грозного

Человек пришел в Третьяковскую галерею. Выпил там культурненько водки. И шарахнул по знаменитой картине дрыном.

Что ни действие, ни проявление душевной склонности — разливанная свобода.

Возникает вопрос: зачем в музее торговать водкой? Но это ведь и есть подлинная свобода — разрешено то, что не запрещено. Издай указ, запрещающий розлив в музейной тишине алкоголя, — и поднимется волна негодущих протестов: с какой стати удушение, разве не свободны мы в своих человеческих потребностях, почему за нас решают, что, где и когда нам потреблять?

Продолжу эту линию. С какой стати кто-то решает, какие картины выставлять на обозрение, а какие держать в запасниках? С какой стати кто-то диктует, какую картину имею право продрать, чтоб другие на нее не пялились, а какую нет?

Напрашивается и вот какой аргумент: действия и помыслы разбушевавшегося гражданина диктовались развернувшейся в прессе дискуссией о правомерности увековечивания памяти Ивана Грозного и умножения количества памятников ему. То есть товарищ выступил с демократических позиций и негодовал на то, что тирану воздают слишком много почестей. Из чего прямо вытекает: за ушко и на солнышко тех, кто позволил вести в прессе подобные дискуссии. К ногтю издателей и идеологов свободы споров!

Ограничение волеизъявления в печати (и на митингах), следовательно, просто необходимо. Оно напрашивается. Институт цензуры востребован сегодня как никогда.

По какому же праву задержали светлого борца с дремучим мракобесием? Присмотримся к его личности и попытаемся отыскать в ней хоть одно темное пятнышко. Ну да, слегка привирал при знакомстве с женщинами, чтоб вовлечь их в близкие отношения. Перехватил маленько в самооправданиях: де картина оскорбляла чувства верующих… Не слишком следил за своим здоровьем (иначе давно обратился бы к врачам и оказался бы в психушке). Но трогательно ухаживал за больными родителями. И это — в общественном нарастающем позитивном мнении — искупает его мелкий неподотчетный разуму проступок. На наших глазах вандал превращается в героя, которому надо объявить благодарность, а не штрафовать и не в тюрьму сажать.

Слеза прошибает

Аналогичную картину (тоже почти репинскую) наблюдаем в деле отравленного Скрипаля. Поначалу тон комментариев был обличающий, в подтексте читалось: «Собаке — собачья смерть» (хоть Россия к этому покушению и непричастна, но бог не фраер, правду видит и шельму метит). Однако с течением времени интонации плавно и шелковисто изменились: поскольку ни сам Скрипаль, ни его дочь прямо не обвинили Россию в причастности к атаке на себя, в репортажах и сводках об их выздоровлении стали проскальзывать нотки сочувствия, а то и похваливания. И чуть ли не превозношения. Как-то забылось, что в истоке пребывания Скрипаля в Англии — его не слишком корректный поступок по отношению к вскормившей шпиона стране. Прозвучало почти что гордое: он не хотел быть мелкой монетой в обмене на пойманных российских коллег, хотел досидеть назначенный ему срок, искупить вину и остаться после этого на родине, которую горячо любит.

Слеза прошибает читать такое. Ему бы чуть раньше подумать о том, к чему может привести торговля интересами организации (уж не говорю России), которой он на высоком посту не слишком честно и ревностно служил.

В самом деле: чего ему не хватало? Военный атташе в Испании. Упакован и обеспечен по гроб жизни. Но, видно, показалось маловато благ.

То, о чем говорю, имеет прямое отношению к заявленной в начале этих заметок теме — теме свободы. Свободы волеизъявления, свободы выбора.

Кто мог нашему резиденту, добившемуся высоких карьерных успехов, лучше него самого разъяснить, что ему можно делать, а что возбраняется? Он был целиком и полностью свободен в своих предпочтениях. (О такой свободе наши рядовые соотечественники и не мечтают.) И выбрал то самое, что приводит в недоумение высоколобых мыслителей и что является приоритетом для 50% россиян, — небедность. Неугрозу даже самого маленького намека на материальную необеспеченность. Он, пожив на Западе, как огня боялся вполне реальной нищеты, которая (согласно его опасениям) могла ожидать привыкшего роскошествовать военного посланника на родной земле. Что ж удивляться, если неатташе и неразведчики, еле сводящие концы с концами и получающие крохи, которых не хватает на жилье, еду, лекарства, озабочены не высокими мотивами о демократии, а приземленными убогими интересами — низменными, корыстными, позорными, приспособленческими ухищрениями, как выжить?

Кто превращает страну в крематорий?

«Зимняя вишня» (романтическое название!) сгорела из-за того же, из-за чего пострадало полотно Ильи Ефимовича: из-за нищеты обобранной, замороченной, зашуганной страны и алчности тех, кто нещадно обдирает ее ресурсы и население. Буфет, где торговали водкой, приносит доход, возможно, больший, чем искусство. Подозреваю, что буфет диктовал в Третьяковке каноны и правила хорошего моветона, так же как торговцы всем, чем только можно торговать (в самом широком смысле этого термина) продиктовали «Зимней вишне» способ превращения ее кинозала в крематорий.

Свобода у того, кто имеет деньги. У остальных — обязанности и долги по отношению к подлинно свободным. К работодателям (а эту роль все чаще исполняет само государство), к чиновникам, которые закрывают глаза на очевидные нарушения, к криминалу, который распространил свою антимораль на детей и взрослых. Диктаторы безнравственности твердо утвердились на вершине пирамиды, попирающей остальное население. Они принимают законы, не позволяющие перечить произволу (а иначе получается оскорбление верховных лиц государства и чувств верующих), понуждают публиковать загоняющие ум за разум статьи и рисовать благостные пейзажи, застящие подлинную разруху и нереиновационные руины. Нравственность перевернута с ног на голову, повсюду царят воровство и ханжество: считается, что если по ТВ рекламируют безалкогольное пиво, то об алкогольном ни у кого мысли не возникнет. Ну а если так, то возле школы вином торговать нельзя, а в музеях — для усиления эстетического эффекта — необходимо.

Необходима как хлеб

Чтобы выпестовать свободу, нужны и вожжи, и узда: не каждый умеет обуздать себя сам. Путь к самоограничению долог и, возможно, бесконечен. Но до тех пор, пока в обществе будут существовать умышленные препоны на этом пути и не будут поставлены твердые, ясные и честные ориентиры справедливости, нечего ждать от конкретных индивидов соблюдения очевидных, писаных, однако не для всех обязательных правил.

Свободу надо терпеливо растить, кропотливо воспитывать — в каждом и ежечасно. А не вспоминать о ней от случая к случаю и лишь по поводу разгона демонстрантов нагайками. Есть свобода выходить на демонстрации — и есть свобода отправлять за это в кутузку. Есть свобода наслаждаться шедеврами — и есть свобода насаждать чучела на центральных площадях. Весь вопрос в том, какую свободу предпочесть и поддерживать.

Помнится, многотысячные митинги восьмидесятых-девяностых на Манежной площади и в Лужниках дали мощный импульс пробуждению гражданского самосознания. Тогда власть (возможно, из страха) и народ на короткий миг стали единым целым. То была неконтролируемая волна гнева, несогласия, возмущения, и трое мальчиков, жертвуя собой ради всей страны, бросились под танки. То был их выбор — ради общей свободы. Ныне есть возможность, не доводя до танков, осмысленно и не спонтанно двигаться в сторону необмана и неубийств.

Свободу едят вперемешку со слезами. Не у каждого хватит сил и смелости примкнуть к слабой стороне (и этим усилить ее). Большинство всегда на полюсе позиционного превосходства. В этом и заключается трудность (чтоб не сказать трагедия). В этой проклятущей свободе выбора. Как рифмовал Евтушенко, «с кем ты — с Мастером или с Воландом?».

Свободу не намажешь на хлеб. Но без этой эфемерности очень скоро не станет и самого хлеба (что видим на примере Северной Кореи).

Ханна Арендт. Что такое свобода?

IПоднять вопрос, что такое свобода, кажется безнадежным предприятием. Как если бы вековые противоречия и антиномии подстерегали тут ум, чтобы вогнать его в дилеммы логической невозможности, так что смотря за какой рог дилеммы вы возьметесь, помыслить свободу или ее противоположность оказывается так же невозможно, как построить понятие квадратного круга. В простейшей ее форме трудность можно суммировать как противоречие между нашими совестью и сознанием, говорящими нам что мы свободны и потому ответственны, и нашим повседневным опытом во внешнем мире, где мы ориентируемся в согласии с принципом причинности. Во всех практических и особенно в политических делах мы принимаем человеческую свободу за самоочевидную истину, и именно на этом аксиоматическом допущении в человеческих сообществах устанавливаются законы, принимаются решения, выносятся суждения. Во всех областях научного и теоретического усилия, наоборот, мы действуем в согласии с не менее самоочевидной истиной nihil ex nihilo, nihil sine causa, т.е. на том допущении, что «даже наши собственные жизни, если строго разобраться, подвержены причинности», что если в нас есть в конце концов свободное эго, оно заведомо никогда не совершает недвусмысленных появлений в феноменальном мире и потому никогда не может стать предметом теоретического удостоверения. Так что свобода оказывается миражом в тот самый момент когда психология заглядывает в, предположительно, ее интимнейшее царство; ибо «роль, какую сила играет в природе как причина движения, имеет своим соответствием в духовной сфере мотив как причину поведения» [ 1 ] . Верно то, что тест на каузальность — предсказуемость следствия, коль скоро все причины известны, — неприложим к области человеческих поступков; но эта практическая непредсказуемость не тест на свободу, она означает лишь, что мы никогда не в состоянии знать всех причин, входящих тут в игру, отчасти просто из-за количества привходящих факторов, но также и потому что человеческие мотивы, в отличие от природных сил, всё еще прячутся от любых наблюдателей, от инспекции собратьев по человечеству, равно как и от интроспекции.

Важнейшим прояснением этих туманных вопросов мы обязаны Канту с его пониманием того, что свобода не в большей мере фиксируема внутренним чувством и в сфере внутреннего опыта чем теми чувствами, которыми мы познаем и понимаем мир. Правит или нет каузальность в хозяйстве природы и вселенной, она явно категория разума, который вносит порядок во все чувственные данные, какова бы ни была их природа, и так делает возможным опыт. Поэтому антиномия между практической свободой и теоретической несвободой, равно аксиоматичными в своих соответствующих областях, не просто касается дихотомии между наукой и этикой, но проходит через повседневный жизненный опыт, от которого по-своему отталкиваются и этика и наука. Вовсе не научная теория, а сама же мысль, в ее донаучном и дофилософском понимании, по-видимому низводит свободу, лежащую в основе нашего практического поведения, до ничто. Стоит нам задуматься о любом предпринимаемом нами действии исходя из предпосылки, что мы свободные деятели, как оно явственно подпадает под два рода каузальности, во-первых, каузальности внутренней мотивации, во-вторых, каузального начала, правящего во внешнем мире. Кант спас свободу от этой двойной атаки на нее, введя различение между «чистым», или теоретическим, и «практическим» разумом, чье средоточие свободная воля, причем важно не упустить из виду, что свободная деятельная воля, в практическом отношении единственно важная, никогда не дает себя наблюдать ни в мире феноменов, ни во внешнем мире наших пяти чувств, ни в области внутреннего чувства, каким я ощущаю себя. Это решение, противополагающее приказ воли пониманию разума, весьма мудро и даже может быть достаточно для учреждения нравственного закона, логическая обоснованность которого никоим образом не ниже чем у природных законов. Но этого мало для устранения важнейшей и опаснейшей трудности, а именно той, что мысль сама, в ее теоретической, равно как в дотеоретической форме, элиминирует свободу — не говоря уж о вопиющей странности того, что сила воли, чья суть в приказе и команде, должна служить тут гарантией свободы.

В вопросах политики проблема свободы решающа, кардинальна, и ни одна политическая теория не может позволить себе оставаться безучастной к тому факту, что эта проблема завела в «темный лес где философия сбилась с пути» [ 2 ] . Нижеследующие соображения предлагают видеть причину этой темноты в том, что феномен свободы вовсе не проявляется в царстве мысли, что ни свобода, ни ее противоположность не постигаются в том диалоге между мною и моей самостью, в ходе которого встают все важные философские и метафизические вопросы, и что философская традиция, чей источник в этом плане мы рассмотрим позднее, исказила, вместо того чтобы прояснить, саму идею свободы, как она дана в человеческом опыте, перенеся ее из исходной области — поля политики и человеческих дел вообще — во внутреннюю сферу, волю, где она открыта для анализа. Первым, предварительным оправданием этого подхода можно принять то, что исторически проблема свободы вообще последней из освященных веками великих метафизических вопросов — таких как бытие, ничто, душа, природа, время, вечность и т.д. — стала темой философского разыскания. Никто не занимался проблемой свободы во всей истории великой философии от досократиков до Плотина, последнего античного философа. И когда проблема свободы впервые появилась в нашей философской традиции, то жизнь ей дал опыт религиозного обращения — сначала Павла и затем Августина.

Поле, в котором свобода всегда была известна, не как проблема конечно, но как факт повседневной жизни, это сфера политики. И даже сегодня, знаем мы то или нет, вопрос политики и тот факт, что человек есть существо наделенное даром поступка, всегда неизбежно стоят в нашем уме, когда мы говорим о проблеме свободы; ибо поступок и политика, из всех способностей и возможностей человеческой жизни, это единственные вещи, которые, мы не могли бы даже помыслить без хотя бы допущения, что свобода существует, и мы вряд ли можем даже коснуться единой политической темы без имплицитного или эксплицитного прикосновения к теме человеческой свободы. Свобода сверх того есть не только одна из многих проблем и феноменов политической сферы в собственном смысле, таких как право, или власть, или равенство; свобода, которая лишь редко — во времена кризисов или революций — становится прямой целью политического действия, есть по сути причина того, что люди вообще живут вместе в политической организации. Без свободы политическая жизнь как таковая была бы бессмысленна. Raison d’être политики свобода и поле ее приложения действие.

Эта свобода, которую мы во всякой политической теории считаем само собой разумеющейся и которую даже певцы тирании должны всё же принимать в расчет, есть прямая противоположность «внутренней свободы», внутреннего пространства, куда люди могут бежать от внешнего принуждения и там чувствовать себя свободными. Это внутреннее чувство остается без внешних проявлений и оно по определению политически иррелевантно. Как бы ни было оно правомерно и как бы красноречиво его ни описывали в поздней античности, исторически оно поздний феномен и исходно явилось результатом отчуждения от мира, причем мирской опыт трансформировался во внутренний опыт самости. Опыт внутренней свободы производен в том смысле, что всегда предполагает уход от мира, где в свободе отказано, в интимность, куда никто другой не имеет доступа. Внутреннее пространство, где самость укрыта от мира, не надо путать с сердцем или умом, которые оба существуют и функционируют только во взаимоотношении с миром. Не сердце и не ум, а внутреннее пространство как место абсолютной свободы было открыто внутри своей самости в поздней античности теми, кто не имел собственного места в мире и потому был лишен в мире условий, какие от ранней античности почти до середины 19 века единодушно принимались за предпосылку свободы.

Производный характер этой внутренней свободы или теории, что «надлежащая область человеческой свободы» есть «внутренняя сфера сознания» [ 3 ] , вырисовывается яснее, если обратиться к ее истокам. Не новоевропейский индивид с его желанием развернуться, развиться и расшириться, с его оправданным страхом, как бы общество не взяло верх над его индивидуальностью, с его патетическим подчеркиванием «важности гения» и оригинальности, но популярные популяризаторы, сектанты поздней античности, вряд ли имевшие что общего с философией кроме имени, представительны в этом аспекте. Так, самые убедительные доводы в пользу абсолютного превосходства внутренней свободы можно найти еще в одном эссе Эпиктета, начинающегося с тезиса, что свободен тот, кто живет как хочет [ 4 ] , — определение, причудливо перекликающееся с тезисом из аристотелевской «Политики», где слова «свобода значит делать то что человеку нравится» вложены в уста тех, кто не знает что такое свобода [ 5 ] . Эпиктет переходит потом к доказательству, что человек свободен если ограничивает себя тем что в его власти, если не вторгается в область где ему могут помешать [ 6 ] . Эта «наука жизни» [ 7 ] состоит в умении различать между чуждым миром, над которым человек не властен, и самостью, которой он может располагать по своему усмотрению [ 8 ] .

В плане истории интересно отметить, что появлению проблемы свободы в философии Августина предшествовала таким образом сознательная попытка развести понятие свободы с политикой, прийти к формуле, которая позволила бы оставаться рабом в мире и всё же свободным. Концептуально однако свобода Эпиктета, состоящая в том чтобы быть свободным от своих собственных желаний, есть не более чем перевертывание расхожих античных политических понятий, и политический фон, на котором формулировалась вся эта система популярной философии, явный упадок свободы в Римской империи, еще вполне прозрачно дает о себе знать в той роли, какую там играют такие понятия как власть, господство и собственность. По античным понятиям, человек может освободить себя от необходимости только через власть над другими людьми, и он может быть свободным только если владеет местом, домом в мире. Эпиктет превратил эти мирские отношения в отношения внутри собственной самости человека, открыв таким путем, что ни одна власть не так абсолютна как та, в которой человек владеет собой, и что внутреннее пространство, где человек переборол и покорил себя, в более полной мере его собственность, то есть надежнее защищено от внешнего вмешательства, чем это возможно для любого мирского жилья.

Отсюда, несмотря на огромное влияние, оказанное концепцией внутренней, неполитической свободы на традицию мысли, кажется надежным утверждение, что человек не знал бы ничего про внутреннюю свободу, если бы не имел сперва опыта жизни в условиях осязаемой, реальной мирской свободы. Мы впервые ощущаем свободу или ее противоположность в общении с другими, не в общении с собой. Прежде чем стать атрибутом мысли или качеством воли, свобода была понята как статус свободного человека, позволение двигаться, уйти из дома, выйти в мир и встретить тут других на деле и в слове. Этой свободе явно предшествовало освобождение: чтобы быть свободным, человек должен был уже выпростаться из зависимости от жизненных необходимостей. Но статус свободы не следовал автоматически за актом освобождения. Свобода требовала, вдобавок к простому освобождению, сообщества других людей, пребывающих в том же статусе, и она требовала общего публичного пространства, где можно встретиться с ними, — иначе говоря, политически организованного мира, куда каждый из свободных людей мог ввести себя словом и делом.

Очевидно, не всякая форма человеческого общения и не всякий вид общности характеризуются свободой. Где люди живут вместе, но не образуют политического организма, — как например в племенных обществах или в приватности домохозяйства, — там факторы, правящие их действиями и поведением, это житейские нужды и забота о поддержании жизни, не свобода. Больше того, везде, где созданный человеком мир не становится сценой для действия и речи — как в обществах с деспотическим правлением, изгоняющих своих субъектов в домашнюю тесноту и так пресекающих подъем публичной сферы — свобода не имеет реальности в мире. Без политически гарантированной общественной сферы свобода не имеет в этом мире места, где бы она проявилась. Она наверное может еще обитать в человеческих сердцах как желание, или воля, или надежда, или томление: но человеческое сердце, как все мы знаем, очень темное место, и что происходит в его мраке, вряд ли можно назвать показуемым фактом. Свобода как показуемый факт и политика совпадают и соотносятся друг с другом как две стороны одной вещи.

Однако в свете нашего современного политического опыта мы не можем принимать это совпадение политики и свободы за само собой разумеющуюся данность. Подъем тоталитаризма, его претензия на умение подчинить все сферы жизни требованиям политики и его систематические непризнание гражданских прав, прежде всего права на частную жизнь и права на свободу от политики, внушает нам сомнение не только в совпадении политики и свободы, но и в самой их совместимости. Мы склонны верить, что свобода начинается где политика кончается, потому что видели, как исчезла свобода, когда так называемые политические соображения подчинили себе всё остальное. Не за либеральным ли кредо, «чем меньше политики тем больше свободы», всё-таки правда? Не так ли, что чем меньше пространство, занятое политическим, тем шире область, оставленная свободе? В самом деле, не правы ли мы, измеряя широту свободы в любой данной общности свободным простором, который она по-видимому дает неполитической деятельности: свободе экономического предпринимательства или свободе образования, религии, культурной и интеллектуальной деятельности? Не верно ли, как все мы неким образом верим, что политика совместима со свободой лишь поскольку и насколько гарантирует свободу от политики?

Это определение политической свободы как потенциальной свободы от политики не просто навязано нам нашим самым свежим опытом; оно играло большую роль в истории политической теории. Тут достаточно вспомнить хотя бы политических мыслителей 17 и 18 веков, большей частью прямо отождествлявших политическую свободу с безопасностью. Высшим назначением политики, «целью правительства» считалась гарантия безопасности; безопасность в свою очередь делала возможной свободу, а слово «свобода» обозначало квинтэссенцию деятельности, происходящей вне политической области.

Даже Монтескье, хотя он имел не только другое, но и более высокое мнение о существе политики чем Гоббс и Спиноза, мог всё же при случае приравнивать политическую свободу к безопасности [ 9 ] . Подъем политических и социальных наук в 19 и 20 веках даже расширил разрыв между свободой и политикой; ибо правление, с самого начала новоевропейской эпохи отождествлявшееся со всей областью политического, отныне рассматривалось как институт защиты не столько свободы, сколько жизненного процесса, интересов общества и индивидов. Безопасность осталась решающим критерием, но не безопасность индивида от «насильственной смерти» как у Гоббса (у которого условием всякой свободы является свобода от страха), а безопасность, позволяющая беспрепятственно развиваться жизненному процессу общества как целого. Этот жизненный процесс не связан со свободой, а следует своей собственной внутренней необходимости; и его можно назвать свободным только в том смысле, в каком мы говорим о свободно текущем потоке. Здесь свобода даже и не внеполитическая цель политики, а лишь маргинальный феномен — неким образом прочерчивающий границу, которую правительство не смеет нарушать, разве что ставкой окажется сама жизнь и ее непосредственные интересы и потребности.