Кто относится к интеллигенции: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ | Энциклопедия Кругосвет

совесть нации или прослойка при власти

Елена Фанайлова: Свобода в Клубе «Квартира 44». Интеллигенция, интеллектуалы, элита, образованный класс. О существовании и трансформации этих понятий в современной России мы сегодня поговорим с социологом, директором Аналитического «Левада-Центра» Львом Гудковым, с психологом Сергеем Ениколоповым, заведующим отделом медицинской психологии Центра психического здоровья Российской Академии медицинских наук, с Александром Дмитриевым, заведующим отделом теории журнала «Новое литературное обозрение», с главным редактором издательства «Ad Marginem», философом Александром Ивановым, с Борисом Кагарлицким, социологом, публицистом, директором Института глобализации и социальных движений, с экономистом, журналистом Ириной Ясиной, которая представляет Фонд «Либеральная миссия», и с писателем и поэтом Татьяной Щербина.

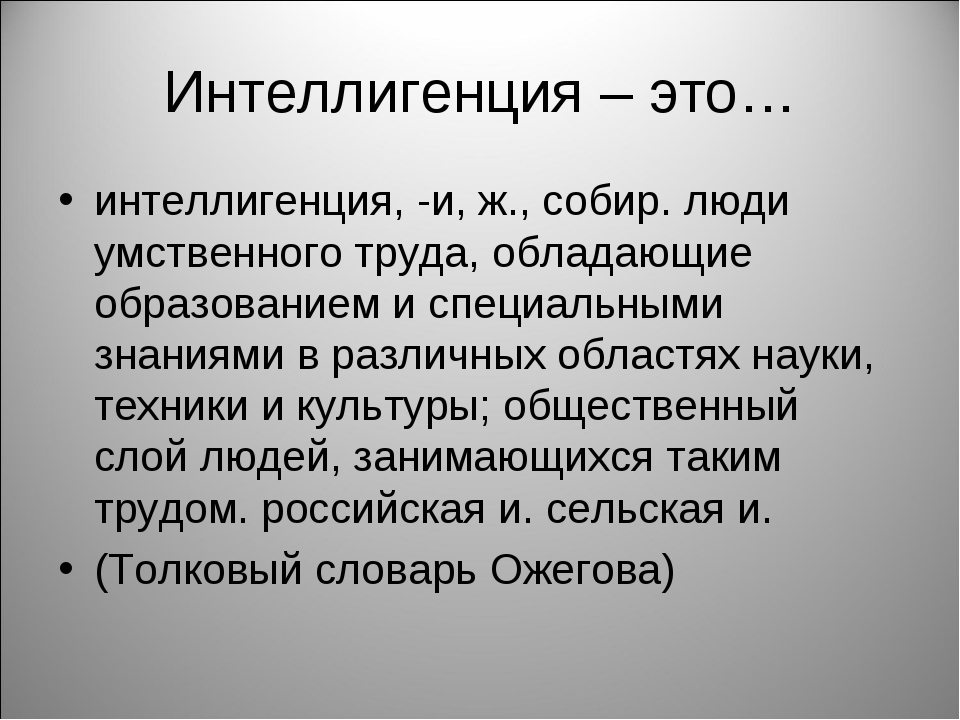

Энциклопедия дает такое определение интеллигенции: от латинского — понимающий, мыслящий, разумный.

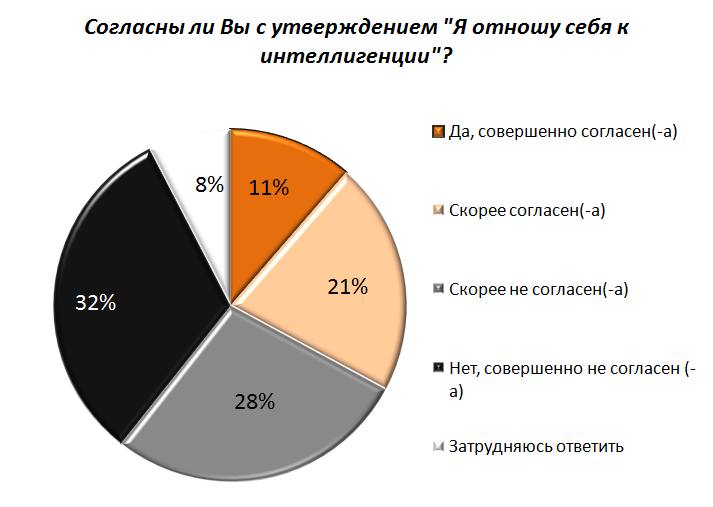

Кем вы себя сами считаете? К какому классу или, как мы сказали бы в старые времена, прослойке вы себя относите?

Лев Гудков: Ну, интеллектуал, поскольку это профессиональное занятие, требующее определенной квалификации, и в этом качестве выступаю на рынок и предлагаю некоторые профессиональные знания.

Сергей Ениколопов: Ничего другого не могу добавить, как тоже, и давно уже считал себя интеллектуалом, но никак не интеллигентом.

Ирина Ясина: Вы знаете, я как раз как-то себя отождествляю практически с тем определением из энциклопедии, которое, Лена, вы зачитали. И мне кажется, что я интеллигентка, может быть, даже «гнилая». В меньшей степени – интеллектуал, поскольку тут моральные нормы, и они тоже очень весомы у меня.

И мне кажется, что я интеллигентка, может быть, даже «гнилая». В меньшей степени – интеллектуал, поскольку тут моральные нормы, и они тоже очень весомы у меня.

Борис Кагарлицкий: Вы знаете, назови хоть горшком, только в печь не ставь. В этих категориях никак себя не идентифицирую. Лет 20 назад, наверное, в молодости называл бы себя интеллигентом. Но с тех пор исчезло такое понятие, как «советская интеллигенция», к которой мы принадлежали. Потому, наверное, просто сам по себе. Человек сам по себе.

Елена Фанайлова: Пишущий?

Борис Кагарлицкий: Ну так, что делать?..

Елена Фанайлова: Но какое-то самоопределение все-таки имеется?

Борис Кагарлицкий:

Александр Дмитриев: Наверное, профессионал, но интеллектуалом себя назвать не готов, поскольку тут очень важна составляющая политическая и социальная, а с этим, мне кажется, в современной России есть довольно большие проблемы. Поэтому человек, который работает с буквами текстов и с головами студентов – реже.

Поэтому человек, который работает с буквами текстов и с головами студентов – реже.

Татьяна Щербина: Можете считать меня маньяком, потому что о чем бы ни шла речь, я всегда привожу в пример Францию. Вот там определения, на мой взгляд, более адекватные. То, что у нас называют «интеллигент», это «une personnecultivee», то есть «человек окультуренный». В сегодняшнем смысле слова «интеллигент», наверное, вот этот самый «une personnecultivee». А советский интеллигент – это, конечно, вымирающее, так сказать. Ну, остались еще такие люди, но это уже не задействованное в жизни или очень слабо задействованное в жизни. И потом, есть «artiste», то есть «художник», есть «intellectuel», «интеллектуал» – это тоже разделяется, это разные в этом смысле вещи. Есть сознание мелкобуржуазное, когда человек живет ценностями мелкобуржуазного. Есть крупная буржуазия и есть аристократия. Это более какое-то адекватное разделение, мне кажется. И я – нечто среднее между художником и интеллектуалом.

Александр Иванов: Сложно определить. Наверное, такое определение «интеллигент-расстрига». То есть мне очень нравится то, как Таня определяла. Дело в том, что интеллигент все-таки предполагал какую-то очевидную институциональность жизни, которая была какое-то время назад. А она выражала себя не только в каких-то институциях социальных, но и даже в форме одежды, в выражении лица и так далее. Конечно, все это куда-то делось. И в этом смысле мы… я, по крайней мере, точно интеллигент-расстрига, в смысле еще полубогемного, межеумочного статуса современного человека умственного труда в России. И если он не задействован в госструктурах, то он особо никому сильно не нужен. Он, скорее, предоставлен сам себе, что, на мой взгляд, совсем неплохо.

Елена Фанайлова: Довольно важную вещь сказал Александр Дмитриев о том, что имеются политические и социальные составляющие обязательно у этого определения. Я несколько лет назад имела разговор с замечательным молодым человеком – с Давидом Риффом, искусствоведом и переводчиком, который сказал: «Вы, русские, меня страшно удивляете. В вашем сознании совершенно отсутствует политическая составляющая. То, что для нас, немцев, допустим, совершенно естественно, вы либо отказываетесь от этого, либо вышучиваете это. В общем, какие-то у вас очень сложные отношения с политической составляющей, у русских интеллектуалов и у русских артистов».

Я несколько лет назад имела разговор с замечательным молодым человеком – с Давидом Риффом, искусствоведом и переводчиком, который сказал: «Вы, русские, меня страшно удивляете. В вашем сознании совершенно отсутствует политическая составляющая. То, что для нас, немцев, допустим, совершенно естественно, вы либо отказываетесь от этого, либо вышучиваете это. В общем, какие-то у вас очень сложные отношения с политической составляющей, у русских интеллектуалов и у русских артистов».

Лев Гудков: Чего ж тут удивительного? Политика как сфера деятельности, как самосознание, она исчезла. Меня, вообще говоря, забавляет периодическое появление проблематики интеллигенции. Когда лет 20 назад начали об этом писать, и мы с Борисом приложили к этому руку, мы думали, что, вообще-то, тема будет раз и навсегда закрыта. Видимо, повторяются условия, когда для профессиональной, для политической деятельности приходит конец – и возникает опять необходимость внесения нравственных идей, интеллектуальных идей, просвещение масс и представительства за народ перед властью.

Поэтому проблематика интеллигенции – именно соединение профессионализма, нравственности, знания и еще чего-то – это, значит, потеря самоопределения, назначения, дисквалификация в профессиональном смысле. Да еще плюс политическая проблематика, как нравственное, как интеллектуальное сопротивление вносится. Поэтому полностью исчезает всякая возможность для различия, для самоопределения, для квалификации. Можно быть нравственным человеком и абсолютно в непрофессиональном смысле, лишь бы человек, что называется, был хороший и порядочный.

Александр Иванов: Слово «интеллигенция», оно очень старое, схоластическое слово. И если мы начинаем с социологического определения интеллигенции, то мы совершаем бросок вперед, не разобравшись со схоластическим понятием этого слова, которое Кант, например, очень активно использовал.

Елена Фанайлова: Саша, я еще одно дополнение внесу, опять же из энциклопедии. «Термин «интеллигенция» был введен писателем Петром Дмитриевичем Боборыкиным в 1866 году и из русского языка перешел в другие языки», — пишет нам энциклопедия.

Лев Гудков: В строгом смысле, к истории если понятие, то в русский язык оно пришло в начале XIX века от Шеллинга, Кружок московских любомудров. И они внесли это понятие как разумности. Приписывается изобретение, действительно, Боборыкину, хотя уже в дневниках Жуковского встречается определение интеллигенции. Он употреблял это так: «Наше лучшее петербургское дворянство, европейски образованная и мыслящая интеллигенция». Это 28-ой или 29-ый год. Иначе говоря, здесь соединяется европейскость, образованность, ориентированность на Европу, как на цивилизацию, и необходимость просвещать народ. Так что все три составляющие, они уже там появляются.

Сергей Ениколопов: А еще – мыслящие.

Лев Гудков: Да, еще — мыслящие, обязательно. Еще критически мыслящие.

Александр Иванов: Согласно традиции, европейской традиции, интеллигенция – это не предметное понятие. То есть в этом смысле мы не можем употреблять это слово… выражаясь философским жаргоном, мы не можем его употреблять как предикат. То есть мы не можем употреблять, например, слово — «смотри, какая на ней интеллигентная кофточка», например. То есть «интеллигенция» означает… ну, если совсем просто говорить – это «я сам». Вот что такое интеллигенция. Это то, что определяется способностью к автономии. А поскольку главной версией автономии для европейской традиции является автономия думанья, то интеллигенция – это нечто, что определяется только одним свойством – способностью думать. Вот если мы уйдем от этого определения и начнем предметно определять: а вот это у нас будет интеллигенция, а вот это не интеллигенция, — то мы утратим, мне кажется, самый главный нерв этого понятия – способность к автономному мышлению.

Борис Кагарлицкий: Способность к автономному мышлению — действительно, это то, что интеллигенция сама для себя описывает как важнейшую характеристику. И кстати говоря, абсолютно согласен с Александром в том, что эта способность требует постоянной защиты, причем не только в России, но и в других обществах. Но специфика-то русской, или российской, интеллигенции всегда была совершенно в другом. Не только в том, что, скажем, власть или какие-то общественные структуры подавляли способность критически мыслить. Мы можем привести массу примеров того же самого и на Западе, и где угодно. Но проблема была в том, что российские интеллектуалы никак не могли стать западными интеллектуалами, хотя очень хотели.

Если уж тут начали цитировать всякие французские дефиниции, то, напоминаю, Сартр, который писал, что интеллектуал – это техник практического знания. То есть человек, который какие-то мыслительные свои возможности и образование использует для решения каких-то конкретных, в том числе технических, проблем. Но беда в том, что в России существовала западная система образования, формирования вот этих самых интеллектуалов, но не было западной системы их употребления. Их получилось слишком много, и они получались не совсем такими, как было нужно либо государству, либо деловой элите уже в XIX веке или сейчас. И даже когда их использовали, когда их употребляли, то их употребляли не совсем так, как они хотели быть употребленными. То есть у них возникало некоторое ощущение дискомфорта. И вот это ощущение дискомфорта – это и есть сущность русского интеллигента.

Но беда в том, что в России существовала западная система образования, формирования вот этих самых интеллектуалов, но не было западной системы их употребления. Их получилось слишком много, и они получались не совсем такими, как было нужно либо государству, либо деловой элите уже в XIX веке или сейчас. И даже когда их использовали, когда их употребляли, то их употребляли не совсем так, как они хотели быть употребленными. То есть у них возникало некоторое ощущение дискомфорта. И вот это ощущение дискомфорта – это и есть сущность русского интеллигента.

И поэтому, когда я говорю, что я, например, не могу себя определять как советского интеллигента, потому что та советская интеллигенция умерла, я не исключаю того, что появится достаточно скоро, а может быть, уже появляется новая интеллигенция, которая попадает в то же самое ощущение дискомфорта, и этим же ощущением порождается. То есть в этом смысле когда, допустим, Лена говорит, что она принадлежит к категории разночинцев, то мне это очень нравится. Потому что, да, в социологическом плане или в плане табели о рангах это абсолютный абсурд – какие могут быть разночинцы сейчас? Но вот психологический механизм, психологические, культурные переживания русского разночинца конца или середины XIX века, они, в общем, в значительной мере воспроизводятся современным, уже российским интеллигентом.

Потому что, да, в социологическом плане или в плане табели о рангах это абсолютный абсурд – какие могут быть разночинцы сейчас? Но вот психологический механизм, психологические, культурные переживания русского разночинца конца или середины XIX века, они, в общем, в значительной мере воспроизводятся современным, уже российским интеллигентом.

Лев Гудков: Может быть, мы введем еще и понятие «лишние люди»?

Борис Кагарлицкий: Это понятие абсолютно фундаментально для самоопределения интеллигенции. Это очень важное понятие.

Ирина Ясина: Хочется изобразить из себя неинтеллигенцию и сказать словами конферансье из знаменитого «Необыкновенного концерта» Сергея Образцова: «Банкет, банкет… По-нашему говоря, ставишь поллитру». Я согласилась с тем, что я вот соответствую определению из старой энциклопедии, просто потому, что всех этих умных слов я знаю меньше вашего. Я не могу сказать, что я этим горжусь или это меня сильно тревожит, совсем наоборот. Я к этому отношусь более чем спокойно.

Я к этому отношусь более чем спокойно.

Я только хочу сказать, что для интеллигента, как мне кажется, абсолютно присуще понятие рефлексии. Иногда чрезмерной рефлексии. И за это нас не любят, говорят: «Вот они ничего не делают, а только осмысливают, тревожатся, переживают, ставят сами себе на вид». А в этой связи я все время думаю: «Вот как же интеллигентным мужчинам плохо. Я хоть могу на себя в зеркало не смотреть, а вам же бриться, бедным, надо каждое утро». И смотришь на себя в зеркало: «Вот с бородой хорошо, отлично». Смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Какой нехороший человек». Это рефлексия. Оценка самого себя, умение посмотреть на себя со стороны, признать собственные ошибки – мне кажется, это краеугольный камень, это очень важно. В этом смысле у нас не очень интеллигентная страна, в этом смысле. Потому что признавать собственные ошибки нам не дано. Мы не любим, мы кричим: «Это не я!». Мы в этом смысле подростки, которые предпочитают спрятаться, скрыть, от мамки убежать, но ни в коем случае не сказать: «Я был неправ».

Александр Дмитриев: Я вспомнил одно из определений Александра Кустарева, историка, и тоже и вашего, Лена, коллеги с Би-Би-Си, который назвал свою книжку о русской интеллигенции «Нервные люди».

Проблема, как мне кажется, в том, что постоянно у нас всплывают как бы две темы. Тема, во-первых, внешнего контура, и во-вторых, неизбежного для собравшихся за одним столом профессионалов, интеллигентов и интеллектуалов нарциссизма. Мы начинаем говорить об интеллигенции, имея в виду самих себя, забывая о том, что есть внешний контур. И один из них здесь уже назван – это Запад. И постоянное соотнесение себя, ну или интеллигенции вообще с Западом. И никуда мы от этого деться не можем. Хотя здесь тоже есть вопрос, как мне кажется, меняющийся в самое последние годы, когда эта привычная дихотомия становится и все более острой, и в то же время как бы размывается просто социальными практиками, большей открытостью страны, хотя бы условно, хотя бы возможностью поехать, посмотреть, как там, и вернуться сюда.

А проблема-то в том, что во всех этих трех понятиях – профессионал, в социальном, интеллектуал, в политическом, и интеллигент, в моральном, — есть и проблема, так сказать, нашей постсоветскости, которая тоже здесь расставилась. Мне кажется, что опять-таки в самое последнее время складывается та ситуация, когда уже довольно трудно говорить о постсоветскости и оглядываться назад. Прошло уже 15 лет, даже больше 15 лет, когда выросло новое поколение, и общество, которое формируется сейчас, уже все меньше себя, как мне кажется, реферирует к тому, что было оставлено 15 лет назад. Хотя какие-то структуры наследия остаются, но мы замечаем, что те ситуации, те институты, которые складываются сейчас, уже не очень объясняются чем-то только разложившимся, только доставшимся нам от советского прошлого и так далее.

И здесь встает одна главная проблема референции – это, собственно, ну, уже, наверное, не народ, то есть что противостоит или что является рядом с этой интеллигенцией, а население, люди. То есть в том смысле, с кем и как мы работаем, какие институции существуют и какие опосредующие каналы между интеллектуалами, интеллектуальной элитой, интеллигенцией, как вот этот образованный класс ни определяй, и между той широкой социальной сферой, в которой мы все живем и существуем. Социологический поворот этой темы нам бы позволил выйти за пределы вот этой чуть-чуть нарциссической саморефлексии, которая всегда всем интеллигентам свойственна.

То есть в том смысле, с кем и как мы работаем, какие институции существуют и какие опосредующие каналы между интеллектуалами, интеллектуальной элитой, интеллигенцией, как вот этот образованный класс ни определяй, и между той широкой социальной сферой, в которой мы все живем и существуем. Социологический поворот этой темы нам бы позволил выйти за пределы вот этой чуть-чуть нарциссической саморефлексии, которая всегда всем интеллигентам свойственна.

Елена Фанайлова: Я позволю себе последнюю, может быть, нарциссическую реплику, то есть вопрос. Я хочу спросить у Сергея Николаевича Ениколопова. Саша сказал, что мы все нервные люди.

Сергей Ениколопов: Я бы не сказал. Это, действительно, больше относится к этому определению интеллигентов. А поскольку я уже давно, еще в советское время, осознал, что я не интеллигент, а интеллектуал, вот к интеллектуалам это не относится. Они делают свое дело. И их рефлексия, которая, действительно, существует, не находится в столь сильной зависимости от оценочного: «А добро это или зло, то, что я делаю?. .». Поэтому когда вот этого аксиологического аспекта не существует, то какая нервность по поводу саморефлексии?.. Там и нарциссизма особого нет. Есть некая, так сказать, интеллектуальная деятельность, в которой он всегда занят, с достаточно сильным ощущением внутренней свободы. А для интеллигента, конечно, этот внешний контур государства и оценки не только государства… Ведь на него мощнейшее давление еще оказывало свое собственное сообщество, рефлексивная группа, к которой он пытался принадлежать или не принадлежал. И она его могла так же затоптать, как и государство. Если говорить об интеллигентах, то, да, я понимаю, что они нервные люди. Сложно вот так заниматься, действительно, нарциссической рефлексией. А если говорить об интеллектуалах, то нет у них таких проблем.

.». Поэтому когда вот этого аксиологического аспекта не существует, то какая нервность по поводу саморефлексии?.. Там и нарциссизма особого нет. Есть некая, так сказать, интеллектуальная деятельность, в которой он всегда занят, с достаточно сильным ощущением внутренней свободы. А для интеллигента, конечно, этот внешний контур государства и оценки не только государства… Ведь на него мощнейшее давление еще оказывало свое собственное сообщество, рефлексивная группа, к которой он пытался принадлежать или не принадлежал. И она его могла так же затоптать, как и государство. Если говорить об интеллигентах, то, да, я понимаю, что они нервные люди. Сложно вот так заниматься, действительно, нарциссической рефлексией. А если говорить об интеллектуалах, то нет у них таких проблем.

Елена Фанайлова: Сергей Николаевич, я вспомнила во время вашего рассказа одну из самых любимых своих книг о русской «интеллигенции» — Сологуб «Мелкий бес». Вот там как раз вот эта степень нервности доходит до каких-то чудовищных. ..

..

Сергей Ениколопов: А я вспомнил другое – «Россию во мгле» Уэллса, когда он описывает посещение Дома ученых и Дома литераторов. Где в Доме литераторов все к нему бросаются: «Как достать лишний паек?», — не мог бы он заступиться, или выезд за границу. А в Доме ученых у него спрашивают: «Жив ли такой-то ученый? Как можно восстановить связи, которые прерваны? А нельзя ли, чтобы они присылали журналы и приборы?». И Уэллс выходит из этих двух домов с тем же самым ощущением, что в одном — все-таки нервные люди, а в другом – достаточно спокойные.

Елена Фанайлова: Празднества МАССОЛИТа, конечно, тут же приходят на ум.

Татьяна Щербина: Две реплики. Я дважды услышала, пока мы разговариваем. Один раз вы сказали, что «я вот на рынке как бы присутствую», а вы сказали что-то, что вот интеллигенцию, которую произвели, но неправильно употребили…

Елена Фанайлова: Не использовали.

Татьяна Щербина: Это просто обратило мое внимание в том смысле, что сегодняшний российский человек, практически все внутри себя воспринимают себя как товар. И это очень специфическая ситуация. Вот вторая реплика по поводу того, что сказала Ира Ясина, что мы в этом смысле подростки. Но мы не только в этом смысле подростки, а собственно, и во всех остальных. Но это не значит, что вот мы были детьми, теперь мы подростки, а потом мы взрослые… А мы так и были подростками. Поскольку жизнь переворачивается с определенной регулярностью, полностью переворачивается, то к ней как-то надо приспосабливаться. И люди, живущие… наши люди, с точки зрения устоявшегося западного общества, они несколько комичны. Потому что у них все эти даже понятия… Ну, вот появились деньги, появились товары, возможность чего-то – и сразу, вдруг все чем-то другим и кем-то другим себя почувствовали.

И потом, когда мы вообще об этом говорим, то мне кажется важным понимать, с чьей точки зрения мы говорим. На сегодняшний день есть три группы, общество разделено на три группы. На самом деле, те же самые, которые были при советской власти. Элита, ну, сегодня она называет себя элитой, а тогда она называла себя по-другому. Значит, элита и те, кто стремятся ею стать. Второе – интеллигенция, включая все остальные понятия: интеллектуалы, художники, — вот что-то такое. И третье – то, что называется «народ» или «простой народ», или «простые люди». А представители элиты называют их «быдлом». А вот эту другую прослойку называют «лузерами» и «лохами». Как бы с точки зрения элиты, жизнь выглядит таким образом. Вот они хозяева жизни, и вот тут под ногами путаются две такие категории – это быдло и лузеры, лохи, интеллигенты или как их там всех вместе… Если мы посмотрим с точки зрения просто обычного человека, не занимающегося никакой интеллектуальной, творческой или какой-то деятельности, или научной, то есть — народ, для него это тоже какие-то, в общем, инопланетяне, какие-то совершенно чужие люди.

На сегодняшний день есть три группы, общество разделено на три группы. На самом деле, те же самые, которые были при советской власти. Элита, ну, сегодня она называет себя элитой, а тогда она называла себя по-другому. Значит, элита и те, кто стремятся ею стать. Второе – интеллигенция, включая все остальные понятия: интеллектуалы, художники, — вот что-то такое. И третье – то, что называется «народ» или «простой народ», или «простые люди». А представители элиты называют их «быдлом». А вот эту другую прослойку называют «лузерами» и «лохами». Как бы с точки зрения элиты, жизнь выглядит таким образом. Вот они хозяева жизни, и вот тут под ногами путаются две такие категории – это быдло и лузеры, лохи, интеллигенты или как их там всех вместе… Если мы посмотрим с точки зрения просто обычного человека, не занимающегося никакой интеллектуальной, творческой или какой-то деятельности, или научной, то есть — народ, для него это тоже какие-то, в общем, инопланетяне, какие-то совершенно чужие люди.

Нации, на мой взгляд, вообще нет, некоего единства, где все – какой-то один организм. А если мы посмотрим с точки зрения интеллигента, интеллектуала, художника, человека умственного труда и художественного воображения, то что такое элита, вот сегодняшняя наша. Это абсолютно пародийное явление, как советская власть, национализация была, но, на самом деле, это была, как потом говорили, «прихватизация». Было производство. Да, было производство, но какое… Ну, для дикарей. Вот ездили на этих «Жигулях». Производство было, но производство для абсолютных дикарей, а не для белого человека, не для нормального человека, как тогда говорилось.

А если мы посмотрим с точки зрения интеллигента, интеллектуала, художника, человека умственного труда и художественного воображения, то что такое элита, вот сегодняшняя наша. Это абсолютно пародийное явление, как советская власть, национализация была, но, на самом деле, это была, как потом говорили, «прихватизация». Было производство. Да, было производство, но какое… Ну, для дикарей. Вот ездили на этих «Жигулях». Производство было, но производство для абсолютных дикарей, а не для белого человека, не для нормального человека, как тогда говорилось.

В этом смысле опять ничего не изменилось. Абсолютно та же осталась дилемма. С одной стороны – интеллигенция, интеллектуалы, художники и так далее. Они вроде как бы болеют за народ, они хотят, чтобы жизнь была лучше, «вот как бы так сделать…», «мы с народом» или «народ с нами». С другой стороны, они понимают, что этот народ необразован, дик, ну, как-то даже нравственно совершенно находится в каменном веке каком-то, которому вообще ни до чего, который спивается. Вот это то, что было и в XIX веке, и в ХХ веке, в принципе, осталось. Принципиально структура не поменялась. Поменялись названия. Но в изменении названия (может быть, дальше мы об этом поговорим) тоже есть свой смысл.

Вот это то, что было и в XIX веке, и в ХХ веке, в принципе, осталось. Принципиально структура не поменялась. Поменялись названия. Но в изменении названия (может быть, дальше мы об этом поговорим) тоже есть свой смысл.

Елена Фанайлова: Это было полемическое выступление Татьяны Щербина, которая сказала, что существуют в России три группы – это элита, она же бывшая номенклатура, это интеллигенция и народ. И ничего не изменилось с советских времен, и элита, она же новая номенклатура, продолжает считать народ быдлом, а интеллигенцию – лузерами. И элита вообще какой-то пародийный имеет вид.

Борис Кагарлицкий: Вообще меня, честно говоря, просто пугают подобного рода заявления. Трудно выразить нарциссизм интеллигенции, о котором мы говорили до сих пор, более полно и более бескомпромиссно. Мы только что слышали, что было какое-то производство для варваров, ездили на каких-то «Жигулях», то есть на «Фиатах». Ровно на таких же, на каких ездили в Италии. Конечно, не Италия, климат другой, но тем не менее. Или вот: народ у нас необразован, дик… Вы знаете, вообще-то говоря, у нас уровень образования и страна, скажем так, не одна из последних. И изменилось достаточно многое. Не изменилось вот это самодовольство части нашей интеллигенции или, так сказать, остатков нашей старой, советской и еще российской интеллигенции. Это является проблемой, и на мой взгляд, проблемой очень тяжелой.

Конечно, не Италия, климат другой, но тем не менее. Или вот: народ у нас необразован, дик… Вы знаете, вообще-то говоря, у нас уровень образования и страна, скажем так, не одна из последних. И изменилось достаточно многое. Не изменилось вот это самодовольство части нашей интеллигенции или, так сказать, остатков нашей старой, советской и еще российской интеллигенции. Это является проблемой, и на мой взгляд, проблемой очень тяжелой.

Елена Фанайлова: Татьяна Щербина имеет право на ответный удар, я бы сказала.

Татьяна Щербина: «Фиат», он, конечно, «Фиат». Только это «Фиат» 1950-ых годов, которые производили в 1970-ые и в 1980-ые, в то время как во всем мире… Вот было понятие «Жигули» и «иномарка». Даже не было каких-то других. Просто «иномарка» — это как что-то высшее. Поехать за границу – было пределом мечты. А «иномарка» — это уже даже было за пределами мечты. Какие-то пайки, заказы, баночка кофе импортного. .. Это просто выставлялось в сервант на видное место. Когда уже появился «Макдоналдс», то коробочки из-под «Биг-Маков» всяких были выставлены, как статуэтки раньше. Это было что-то абсолютно недостижимое. «Макдоналдс» — это высшее… О чем вы говорите?! Как говорят «белая Африка», вот это была абсолютно «белая Африка».

.. Это просто выставлялось в сервант на видное место. Когда уже появился «Макдоналдс», то коробочки из-под «Биг-Маков» всяких были выставлены, как статуэтки раньше. Это было что-то абсолютно недостижимое. «Макдоналдс» — это высшее… О чем вы говорите?! Как говорят «белая Африка», вот это была абсолютно «белая Африка».

Ирина Ясина: Вот мне очень хочется обсудить понятие элиты теперешней. Я согласна, что элита и номенклатура – это сейчас снова одно и то же. У меня был на моем Клубе региональной журналистики замечательный случай. Выступала у нас Людмила Михайловна Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, пожилая дама, несомненно, интеллигентная. И молодой журналист (или девочка, не помню) из Урюпинска или Владимира (тоже не помню) сказал: «Людмила Михайловна, как же так, что такое элита? Они же — элита. Мы же их так называем». А Людмила Михайловна мудрая ответила: «Деточка, это мы с тобой элита, а они – это верхушка». И вот это понятия «элита» и «верхушка» мне с тех пор нравятся безумно совершенно. Но вот Гудков головой крутит – то ли одобряет, то ли нет. И я уже боюсь дальше говорить.

Но вот Гудков головой крутит – то ли одобряет, то ли нет. И я уже боюсь дальше говорить.

Лев Гудков: Я согласен.

Ирина Ясина: Ура! Гудков со мной согласен.

Лев Гудков: Когда мы проводили опрос среди элиты, вся наша верхушка номенклатуры отбрехивалась. «Мы не элита», — кричали они, и пугались, и злились.

Теперь немножко вернемся назад. Есть два понятия интеллигенции. Одно – XIX века, действительно, это понятие интеллигенции родственно понятию культуры, понятию идентификации. Никакая социальная реальная группа этим определениям не отвечала. Но это был некоторый идеал, это некоторая матрица для идеальной идентификации. И в этом смысле это был, действительно, прообраз модернизационной элиты.

Советская интеллигенция – это бюрократия, это государственные служащие образованные, находящиеся в штате соответствующих учреждений, выстроенные по рангу, тарифицированные, сертифицированные, проверенные и прочее. Они функционировали как тоталитарная бюрократия, техническая либо гуманитарная, никаких иллюзий здесь не должно быть. Не надо мерить по отдельным жертвам интеллигенции, советской интеллигенции, убитым – Платоновым, Вавиловым и прочее. Интеллигенция советская – это те, кто обеспечивал функционирование этого режима, — журналисты, писатели-идеологи, пропагандисты, соответствующие цензоры, редакторы, врачи, чиновники, инженеры и прочее.

Они функционировали как тоталитарная бюрократия, техническая либо гуманитарная, никаких иллюзий здесь не должно быть. Не надо мерить по отдельным жертвам интеллигенции, советской интеллигенции, убитым – Платоновым, Вавиловым и прочее. Интеллигенция советская – это те, кто обеспечивал функционирование этого режима, — журналисты, писатели-идеологи, пропагандисты, соответствующие цензоры, редакторы, врачи, чиновники, инженеры и прочее.

Елена Фанайлова: Историки, преподаватели.

Лев Гудков: Историки… Какая история была?! До сих пор не можем расхлебаться. Это та еще была история! Это не Бахтин, который сидел, высланный, не Вавилов убитый. Для утешения этого, конечно, навешивали всякие бляшки: «Мы – совесть, мы – соль», — и прочее, прочее.

Иначе говоря, для социологического определения этого нужно представить себе, на чем держался авторитет, каковы основания для авторитета, для влияния той группы, которая называла себя интеллигенцией. Будет ли она выступать от имени профессионального знания либо она будет претендовать на учительскую роль. Часто роль не признаваемая, между прочим. Либо на какую-то нравственную позицию, отдельную от позиции всего населения. Либо на диктат, на право учить, воспитывать, идеологически контролировать и все такое прочее. С советской властью эта бюрократия, эта интеллигенция умерла, и мне казалось, что окончательно. Сейчас при централизации режима, опять монополия на СМИ, на науку и прочее, возвращается и проблема интеллигенции. Опять соединение знания с нравственностью, с представительством за народ или перед властью. Весь комплекс. Это комплекс не развивающегося общества.

Будет ли она выступать от имени профессионального знания либо она будет претендовать на учительскую роль. Часто роль не признаваемая, между прочим. Либо на какую-то нравственную позицию, отдельную от позиции всего населения. Либо на диктат, на право учить, воспитывать, идеологически контролировать и все такое прочее. С советской властью эта бюрократия, эта интеллигенция умерла, и мне казалось, что окончательно. Сейчас при централизации режима, опять монополия на СМИ, на науку и прочее, возвращается и проблема интеллигенции. Опять соединение знания с нравственностью, с представительством за народ или перед властью. Весь комплекс. Это комплекс не развивающегося общества.

Александр Дмитриев: Я хотел бы продолжить и поспорить. Мне кажется, что перед современными профессионалами интеллектуального труда, а особенно верхней его части, ну, людей, которые этим занимаются более-менее, включая здесь присутствующих, профессионально, всерьез и адекватно, все-таки встает задача взаимодействия обратных связей, вопрос об институтах, который здесь тоже есть. Я к тому, что есть ведь та среда, которая, в принципе, тоже занимается профессионально умственным трудом, как преподаватель средней школы, учителя истории или те, кого презрительно именуют «офисным планктоном». И люди – наследники советской технической интеллигенции, которые живут и отчасти продолжают в тех же провинциальных офисах или вполне себе не в офисах… отчасти прежней как бы жизнью и овладевают новыми практиками, опять же изменившимися за эти 20 лет. Так вот меня, как историка-профессионала, интересует то, чтобы эти учителя истории преподавали в школах по учебникам, созданным или в 1990-ые, или в 2000-ые годы, но не по учебникам господина Филиппова или госпожи Нарочницкой.

Я к тому, что есть ведь та среда, которая, в принципе, тоже занимается профессионально умственным трудом, как преподаватель средней школы, учителя истории или те, кого презрительно именуют «офисным планктоном». И люди – наследники советской технической интеллигенции, которые живут и отчасти продолжают в тех же провинциальных офисах или вполне себе не в офисах… отчасти прежней как бы жизнью и овладевают новыми практиками, опять же изменившимися за эти 20 лет. Так вот меня, как историка-профессионала, интересует то, чтобы эти учителя истории преподавали в школах по учебникам, созданным или в 1990-ые, или в 2000-ые годы, но не по учебникам господина Филиппова или госпожи Нарочницкой.

И вопрос об ответственности: как мы, в том числе и как профессионалы, люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, можем, или должны, взаимодействовать с вот этими гораздо более широкими слоями нового среднего класса, или постсоветского среднего класса, в том числе и людей, которые работают в сферах образования, социального управления, в том числе и науки, и так далее. То есть поставить вопрос об интеллектуалах в социальную плоскость и вопрос о том, как их профессиональные качества работают вот на эту социальную ответственность.

То есть поставить вопрос об интеллектуалах в социальную плоскость и вопрос о том, как их профессиональные качества работают вот на эту социальную ответственность.

Лев Гудков: Ну, ответственность должна быть рублем выражена. Почему обязательно такая? Рынок – очень сложное устройство. Он предполагает дифференциацию институтов, систему обменов. Вот вы говорили о товаре. Почему о товаре? Вообще говоря, рынок – это удивительное изобретение. Это механизм для понимания, обмена, коммуникации, оценивания и прочее. Не может быть там товара, если нет его производителя. Кто-то является производителем, кто-то – потребителем. Мы все вступаем в эти отношения. Но именно сложность этого устройства, способность переводить одну ценность на другую и делает гибким сложно устроенное общество в этом смысле. Что значит – товар? Ну, конечно, я произвожу некоторые профессиональные знания. Но если не будет общества, которое заинтересовано в этом знании, то куда я денусь со своими знаниями?. . Я и буду сидеть в дворниках или в истопниках.

. Я и буду сидеть в дворниках или в истопниках.

Елена Фанайлова: Раз уж Татьяна эту дискуссию затеяла, отвечайте, Татьяна Щербина.

Татьяна Щербина: Это все правильно, что вы говорите. Просто разница в том, что для вас, ну, не для вас лично, а вообще для здешних людей, рынок – это нечто новое, поэтому есть все эти разговоры. А скажем, для, извиняюсь, того же француза это настолько вещь привычная, и уже во многих поколениях, он просто об этом не будет думать, не будет говорить. Ему такие категории не придут в голову.

Вот я помню, например, что я когда-то брала для газеты «КоммерсантЪ» интервью у Люка Бессона, который приезжал сюда. И был обязательный наказ спросить его, где он берет деньги на свои фильмы. А это речь о второй половине 1990-ых годов. Главный вопрос. Ну, я задаю этот вопрос. И на меня этот Люк Бессон смотрит просто как на ненормальную. Он говорит: «Что вы все взбесились тут? Вот сколько я уже интервью даю, и все спрашивают меня про деньги. Да деньги-то – это вообще не вопрос. Главное, чтобы была идея интересная». Есть у тебя интересная идея – так деньги тебе будут еще и предлагать, а ты будешь выбирать. Это вообще не вопрос. Ну как же, вот рынок, товар, деньги… Нет никакого… то есть это есть, но это уже само собой функционирует. Так что речь идет о том, что здесь становится в новинку.

Да деньги-то – это вообще не вопрос. Главное, чтобы была идея интересная». Есть у тебя интересная идея – так деньги тебе будут еще и предлагать, а ты будешь выбирать. Это вообще не вопрос. Ну как же, вот рынок, товар, деньги… Нет никакого… то есть это есть, но это уже само собой функционирует. Так что речь идет о том, что здесь становится в новинку.

Александр Иванов: Твоя интеллектуальная позиция. В тот момент, когда ты говоришь о том, что происходит здесь, ты сама где находишься – здесь или там?

Татьяна Щербина: Ты понимаешь, я нахожусь и здесь, и там. Конечно, мое сознание, оно не российское. То есть – все, остальное меня вообще мало волнует. Я воспринимаю весь мир в целом…

Александр Иванов: Хорошо. У тебя есть какая-то генеалогия интеллектуальная, на которую ты можешь опереться здесь, чтобы говорить «а здесь» как о своем? Или для тебя «здесь» — это плохие автомобили, люди, которые плохо понимают рынок и так далее? Это все относится к понятию локального, местного, то есть хренового.

Татьяна Щербина: Нет. Почему? Автомобили уже хорошие, но только не российские.

Александр Иванов: А вот то, что не локальное, не местное, не хреновое, относится к французскому и так далее. Или все-таки по-другому?

Елена Фанайлова: А можно уже Сергей Николаевич Ениколопов…

Сергей Ениколопов: Я сказал о том, что элита похожа на номенклатуру, но это внешняя похожесть. На самом деле, если серьезно говорить об элитах, то их же много. Мы все время подразумеваем какую-то государственную структуру, политическую элиту, так сказать, тогда она похожа на номенклатуру. Но отлично знаем сами, что есть элита в нашем научном сообществе, она не всегда совпадает со структурным положением. Не каждый академик является элитарным. Огромное количество людей, даже и в Саранске находясь, были интеллектуальной элитой. Поэтому в каждой вещи, в том числе даже в этом рабочем классе, тоже были элитарные рабочие. И все знали, кто они такие, вот на их производстве. Другое дело, что их слава была не на всю страну.

И все знали, кто они такие, вот на их производстве. Другое дело, что их слава была не на всю страну.

И вот здесь возникает одна очень, на мой взгляд, важная проблема для современной, вот той элиты, о которой говорилось раньше. Ей очень нравится, чтобы и все остальные считали бы себя быдлом, лузерами, тогда они самоутверждаются. Притом, что у многих из них очень сложная саморефлексия. Вчера он был научным сотрудником, потом стал богатым человеком. Какая-то часть его друзей отпала, и он знает, что они его презирают, несмотря на его совершенно замечательную «иномарку». И живет с этой двойной вещью. Я знаю очень многих богатых людей, которые говорили, что «я потерял дружеский круг и иногда выныриваю к старым приятелям, если они принимают, поговорить о чем-то умном, потому что в своем кругу я говорю о другом». А вот эта потеря иногда ощущается очень остро, потому что выясняется, что первый круг его не принимает. Притом это, на самом деле, не самые-то лузеры. Они, действительно, получили возможность общаться со своими иностранными коллегами, выезжать на конференции, печататься в разных журналах, не только ВАКовских, а индексированных по-настоящему, с цитированием. И они не чувствуют, что им очень нужен этот собеседник, который, с их точки зрения… Лузер, он вообще про науку знает 20-летней давности.

И они не чувствуют, что им очень нужен этот собеседник, который, с их точки зрения… Лузер, он вообще про науку знает 20-летней давности.

И вы знаете, вот для меня было очень серьезным изменением… Так получилось, что из-за разного рода катастроф, которые были в конце 1980-ых годов, я стал посещать ЦК партии. И застал старых инструкторов отдела науки, которые были заказчиками, и точно знали, что я для них интеллектуал, который привозит сведения или обобщает их и анализирует про Чернобыль, про Армению и так далее. А потом, за короткий период произошел новый… Пришли очень милые люди с почти общей биографией, но они вдруг стали похлопывать меня по плечу и говорить: «Мы ученые». И вот, вы знаете, я поймал себя на том, что старый мне больше нравился. Он был заказчиком, я – товар, или производитель товара. Притом, что возникало некое амикошонство. Он говорил: «Мы с вами ученые, поэтому ваши идеи меня вообще не интересуют. У меня есть свои взгляды на это».

Вот структурирование разного рода элит, оно очень существенно. Можно как угодно относиться к советскому периоду, но заказчик точно знал, что он обращается к элитарному эксперту. А сейчас одна из самых интересных вещей – размытость института экспертов, которые, на самом деле, являются абсолютно интеллектуалами. И размытость заключается в том, что и даже мы сами не всегда знаем, является ли вот этот человек, с которым я беседую, элитой.

Можно как угодно относиться к советскому периоду, но заказчик точно знал, что он обращается к элитарному эксперту. А сейчас одна из самых интересных вещей – размытость института экспертов, которые, на самом деле, являются абсолютно интеллектуалами. И размытость заключается в том, что и даже мы сами не всегда знаем, является ли вот этот человек, с которым я беседую, элитой.

Борис Кагарлицкий: Вы знаете, мне кажется, что Люк Бессон немножко обманул Татьяну, немножко полицемерил, скажем так. Ну, как бывает, действительно, когда общаешься с варварами, так сказать, с людьми из какой-то дикой страны, можно немножко сказать неправду, если уж по этой логике рассуждать. На самом деле, конечно, любой из нас прекрасно знает, каких трудов стоит, например, поддержание в жизнеспособном состоянии издательства интеллектуальной литературы на Западе. Другое дело, что все-таки на Западе существует определенная система институциональной поддержки подобного рода вещей. Причем, подчеркиваю, принципиально антирыночная, не просто не рыночная, а антирыночная. И вот эти восторги наши… и не только наши, кстати, глобальные в значительной мере, по поводу того, что рынок сам решит все проблемы, они, в общем, честно говоря, меня, например, пугают. Потому что рынок сам не решает всех проблем автоматически.

Причем, подчеркиваю, принципиально антирыночная, не просто не рыночная, а антирыночная. И вот эти восторги наши… и не только наши, кстати, глобальные в значительной мере, по поводу того, что рынок сам решит все проблемы, они, в общем, честно говоря, меня, например, пугают. Потому что рынок сам не решает всех проблем автоматически.

Для того чтобы все это работало, необходимы определенные сознательные, в том числе, как это ни парадоксально, интеллектуальные усилия. То есть, иными словами, необходима интеллектуальная среда, которая противостоит спросу рынка. Это принципиальная позиция. Кстати говоря, которая объединяет как русского интеллигента, так и левых интеллектуалов на Западе. У них в этом смысле практически идентичные позиции. Но русский интеллигент еще традиционно это окрашивал в морально-идеологические тона, в то время как западный интеллектуал, если он и говорил в идеологических тонах, то он эту идеологию не привязывал к своему существованию как интеллигента. Он окрашивал свою идеологию в тона, так сказать, классовой борьбы. Как Грамши говори про органического интеллектуала, то есть про того, кто является как бы медиумом класса. В этом принципиальное отличие. И в этом смысле как раз мне вот тип органического интеллектуала западного типа гораздо ближе.

Как Грамши говори про органического интеллектуала, то есть про того, кто является как бы медиумом класса. В этом принципиальное отличие. И в этом смысле как раз мне вот тип органического интеллектуала западного типа гораздо ближе.

Лев Гудков: Я просто хотел бы немножко определить понятие элиты. Я абсолютно согласен с тем, что говорил мой коллега профессор Ениколопов. Говорить об этой элите с определенным артиклем можно только в централизованном и авторитарном государстве. Для развитого общества должно быть много элит. Ведь что такое элита? Элита – это совокупность людей, или группа, демонстрирующих наивысшие достижения в своей области. И именно на этом держится их авторитет. Соответственно, это предполагает очень развитую систему. Конечно, она не должна быть рыночной. Там должна быть и благотворительность, и ресурсные вещи, но они могут появиться только в очень сложно организованном обществе. В советское время никаких фондов поддержки не было, и не могло быть.

Татьяна Щербина: Тут что-то все ко мне апеллировали, но больше всего Саша Иванов, поэтому я ему и отвечаю. Вот он спрашивал, где я, мое-то сознание российское или западное, или какое. Ну, сейчас, как известно, эпоха глобализации, но многим не нравится просто либо само слово, либо какие-то составляющие этого явления. Но этот процесс происходит. Поэтому вот мое сознание такое, скажем. Ну, на мне, например, ничего нет российского производства, вообще ничего. Машина, на которой я езжу, она тоже не российского производства. То есть вот это какое-то сознание, которое сейчас очень укрепилось: «Мы самые лучшие, самые главные…». Ну, собственно, сейчас. И советское было такое же сознание: «У нас все должно быть». А сейчас: «Мы самые богатые. Мы – самая дорогая страна в мире, и как мы этим гордимся».

Елена Фанайлова: Мы еще и выигрываем теперь на различных чемпионатах. И я, признаться, ужасно этому рада.

Татьяна Щербина: Ну, хорошо. Просто есть сейчас… поскольку мир взаимодействует между собой в пределах часа или нескольких часов лета на самолете, Интернета мгновенного и так далее, скажем, такие-то страны производят автомобили. А это уже не страны, потому что это уже не поймешь. «Рено» и «Ниссан» — это один производитель, а это японская, а это французская. Это все международные какие-то… Вот есть люди, которые умеют производить хороший товар, который во всем мире продается, всем нужен, все довольны. Чудесно! Зачем всем-то лезть вон из кожи и производить хотя бы что-нибудь. Не нужно. А другие умеют делать то-то. А вот есть какие-то, скажем, отдельные, может быть, гениальные ученые, или выдающиеся ученые, один может быть российским, другой может быть американским. Какая разница?!

Просто есть сейчас… поскольку мир взаимодействует между собой в пределах часа или нескольких часов лета на самолете, Интернета мгновенного и так далее, скажем, такие-то страны производят автомобили. А это уже не страны, потому что это уже не поймешь. «Рено» и «Ниссан» — это один производитель, а это японская, а это французская. Это все международные какие-то… Вот есть люди, которые умеют производить хороший товар, который во всем мире продается, всем нужен, все довольны. Чудесно! Зачем всем-то лезть вон из кожи и производить хотя бы что-нибудь. Не нужно. А другие умеют делать то-то. А вот есть какие-то, скажем, отдельные, может быть, гениальные ученые, или выдающиеся ученые, один может быть российским, другой может быть американским. Какая разница?!

То есть все-таки у меня есть абсолютное чувство, это именно как чувство, что мы живем в одном мире, на одной планете. И просто я здесь родилась, мой родной язык русский. И более того, когда я жила во Франции… а поскольку я жила во Франции, то я это очень хорошо почувствовала. Когда просто приедешь, этого не почувствуешь. Что как бы я ни знала язык, какую-то историю Франции, все мои какие-то вещи тонкого плана, ну, какие-то микрореакции, какие-то рефлексы, ну, не знаю что, они, конечно, все российские. Поэтому когда я там жила, я это очень хорошо ощутила. Поэтому, да, я здесь укоренена как бы. И вообще, когда я жила во Франции, были просто смешные вещи. Приезжал казацкий хор, на который никогда в жизни я не пойду в Москве, а я ходила. Какие-то русские вечеринки… Да просто никогда я бы не стала этого слушать. А я ходила, потому что мне этого не хватало. И я просила: «Привезите мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу из России – по-русски читать». Потому что я читала только по-французски. Какая мне разница – по-русски или по-французски. То есть когда мне привезли книгу на русском языке, то я эту книгу даже запомнила, потому что это было такое счастье — читать по-русски. Это такие вещи, ну, они естественные, и они для каждого… В этом смысле русский или будь ты французом — это тоже будет.

Когда просто приедешь, этого не почувствуешь. Что как бы я ни знала язык, какую-то историю Франции, все мои какие-то вещи тонкого плана, ну, какие-то микрореакции, какие-то рефлексы, ну, не знаю что, они, конечно, все российские. Поэтому когда я там жила, я это очень хорошо ощутила. Поэтому, да, я здесь укоренена как бы. И вообще, когда я жила во Франции, были просто смешные вещи. Приезжал казацкий хор, на который никогда в жизни я не пойду в Москве, а я ходила. Какие-то русские вечеринки… Да просто никогда я бы не стала этого слушать. А я ходила, потому что мне этого не хватало. И я просила: «Привезите мне, пожалуйста, какую-нибудь книгу из России – по-русски читать». Потому что я читала только по-французски. Какая мне разница – по-русски или по-французски. То есть когда мне привезли книгу на русском языке, то я эту книгу даже запомнила, потому что это было такое счастье — читать по-русски. Это такие вещи, ну, они естественные, и они для каждого… В этом смысле русский или будь ты французом — это тоже будет. Где бы ты ни жил и что бы ты ни делал.

Где бы ты ни жил и что бы ты ни делал.

Но мир, вот эта маленькая планетка в огромном космосе — ничего мы про это мирозданье не знаем, пытаемся узнать что-то. Вернее, уже узнали, но еще недостаточно. И чего ж тут надувать щеки-то?

Александр Дмитриев: Мне все-таки хотелось бы поставить вопрос об интеллигенции в социальном плане, и опять-таки в более широкой ее массе, и отчасти, может быть, переадресовать и свою реплику, и свой вопрос Ирине Ясиной. Меня всерьез заботит проблема обратной связи: для кого мы все, или я конкретно, работаем? Вот у Цветаевой было, правда, вполне интеллигентно-презрительное: читатели газет. Ну, скажем так, класс читателей советских «толстых» журналов или даже, быть может, центральных газет ушел. И кто те люди, которые читают ту продукцию, которую сидящие здесь, так или иначе, производят? Что за среда, которая приезжает на разные региональные журналистские слеты? Наверное, Ирина ее лучше знает. Вот у меня есть довольно серьезная проблема – проблема обратной связи, которая в силу, так сказать, более проще и более пирамидально устроенной структуры советского общества была отчасти более понятна. Наше нынешнее общество гораздо более размыто. Но я все-таки не готов его мыслить как исключительно как бы «недомодерное», недоразвитое и во что-то не входящее. Оно обретает очень не нравящиеся здесь сидящим, а с другой стороны, вполне симпатичные контуры. Но вот какое оно?.. Каков тот самый средний класс, который приходит на смену нынешнему?..

Наше нынешнее общество гораздо более размыто. Но я все-таки не готов его мыслить как исключительно как бы «недомодерное», недоразвитое и во что-то не входящее. Оно обретает очень не нравящиеся здесь сидящим, а с другой стороны, вполне симпатичные контуры. Но вот какое оно?.. Каков тот самый средний класс, который приходит на смену нынешнему?..

Ирина Ясина: Спасибо за этот поворот темы. Потому что проблема обратной связи, она, конечно, мучает каждого из нас, и наверное, вот тех, которые называли себя интеллигентами раньше — и в Советском Союзе, и еще в царской России, всякие народники — вот эта вся публика, и разночинцы тоже. Вот проблема обратной связи – нужно ли то образование и то просвещение, которые ты пытаешься нести или навязывать? Можно по-разному сказать, правда? Оно нужно или нет? Или вот им хорошо в том состоянии, в каком они находятся, этим самым людям?

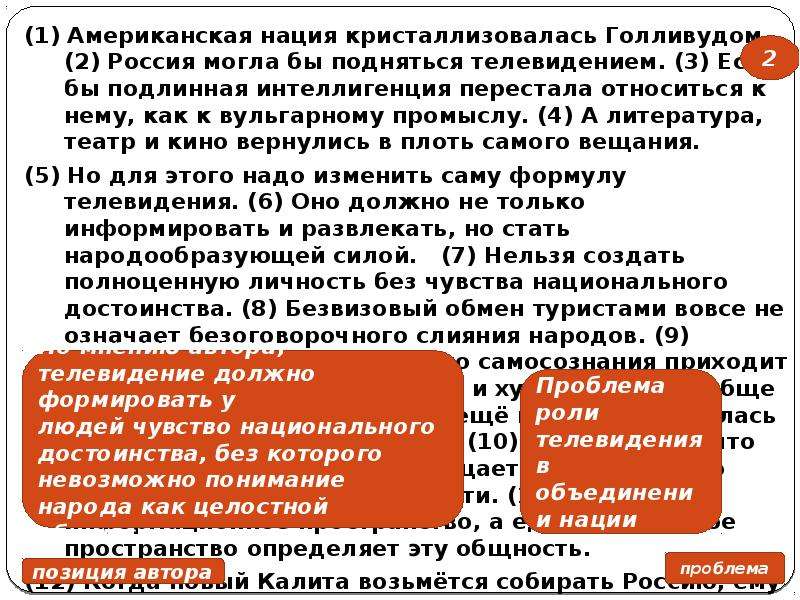

Кстати сказать, наше телевидение сейчас удивительным образом решило для себя этот вопрос. Наши телевизионные начальники, будучи сами интеллектуальными людьми достаточно, они говорят, что народу все равно, народу это нравится. И каким-то образом они решили это, и ни на чем не основываются, на самом деле. А если народу дать попробовать другое… Вы попробуйте, дайте, может быть, им тоже понравится, этим самым людям, за которых вы решили, что им нужны вот эти танцы и шутки ниже пояса исключительно 24 часа в сутки. Ну, не важно.

Наши телевизионные начальники, будучи сами интеллектуальными людьми достаточно, они говорят, что народу все равно, народу это нравится. И каким-то образом они решили это, и ни на чем не основываются, на самом деле. А если народу дать попробовать другое… Вы попробуйте, дайте, может быть, им тоже понравится, этим самым людям, за которых вы решили, что им нужны вот эти танцы и шутки ниже пояса исключительно 24 часа в сутки. Ну, не важно.

Проблема обратной связи. Вот люди приезжают очень разные. И вдруг возникает… вот тут я согласна с коллегой Гудковым и коллегой Ениколоповым, что, действительно, никогда не знаешь, кому вдруг, вот той элите, понадобится то, что ты говоришь. А вдруг появляется мальчик из рабочих, а вдруг появляется девочка-журналистка, а потом какой-то высокоинтеллектуальный человек по своим семейным корням из Петербурга говорит: «Боже мой! Что такое 1968 год? Мы никогда об этом не говорили в нашей семье. И кому это интересно?». А мы говорим о том, что, да, те семеро, которые вышли на Красную площадь, спасли честь поколения, и для нас это важно. И для моих родителей это важно. И мы понимаем, что такое стыд. Мама поняла это, когда в 1969 году приехала в Чехословакию, и будучи русской, прекрасно говорящей по-чешски, стеснялась говорить по-русски, потому что тогда на нее косо смотрели. Вот этот стыд – это вдруг возникает у самых разных людей. Вот этот человек из интеллектуальной среды, которому не было стыдно, и не будет, я его не придумала, он реальный. Просто он хорошо известен, и не хочу его называть.

И для моих родителей это важно. И мы понимаем, что такое стыд. Мама поняла это, когда в 1969 году приехала в Чехословакию, и будучи русской, прекрасно говорящей по-чешски, стеснялась говорить по-русски, потому что тогда на нее косо смотрели. Вот этот стыд – это вдруг возникает у самых разных людей. Вот этот человек из интеллектуальной среды, которому не было стыдно, и не будет, я его не придумала, он реальный. Просто он хорошо известен, и не хочу его называть.

А с другой стороны, смотрите, мы делаем некий проект в тарусской районной больнице. Об этом слышали, наверное, все. Вот мы воевали, когда там снимали главную врачиху, сами за себя, вот эти интеллигенты из Москвы. Максим Осипов, я, еще кто-то. Никто из жителей города Тарусы не вышел к больнице с плакатом: «Верните нам главную врачиху! Оставьте этот замечательный кардиологический центр!». В котором они будут лечиться, не мы, мы живем в Москве. Понимаете, они будут лечиться, но им все равно. Ноль обратной связи абсолютно. Кроме 20 человек, которые работают в Протвино, в Институте космических исследований, но живут в Тарусе. Но это же люди интеллектуального труда опять же. То есть каким-то образом это оказывается связанным. Обратная связь идет от тех, кто хочет думать. А кто не хочет думать, кто соответствует вот этой мечте господина Эрнста и господина Добродеева о том, что «пипл схавает» (терпеть не могу этого выражения, но оно никак нельзя лучше), их точку зрения отражает на тех, кто потребляет их продукцию. Вот, действительно, понимаете, им все равно. Мы приехали на субботник туда, в их тарусскую больницу, сажать цветочки. Они смотрели на нас, проходя мимо по улице, как на больных. «Зачем они приехали? Что они делают? Кому это нужно?». То есть ничего не нужно, получается. Ну что теперь, не делать? Это неправильно.

Но это же люди интеллектуального труда опять же. То есть каким-то образом это оказывается связанным. Обратная связь идет от тех, кто хочет думать. А кто не хочет думать, кто соответствует вот этой мечте господина Эрнста и господина Добродеева о том, что «пипл схавает» (терпеть не могу этого выражения, но оно никак нельзя лучше), их точку зрения отражает на тех, кто потребляет их продукцию. Вот, действительно, понимаете, им все равно. Мы приехали на субботник туда, в их тарусскую больницу, сажать цветочки. Они смотрели на нас, проходя мимо по улице, как на больных. «Зачем они приехали? Что они делают? Кому это нужно?». То есть ничего не нужно, получается. Ну что теперь, не делать? Это неправильно.

И поэтому когда вот вы поднимаете эту тему… Я для себя ответила на этот вопрос. Я не для них это делаю, не для людей. Я это делаю для себя. Мне очень хорошо в процессе. Более того, мне хорошо делать это с теми людьми, с которыми я это делаю вместе. И больше ничто нас не объединяет так, как это совместное дело. Наверное, я плохая, я вот не думаю постоянно о народе. Я не думаю. Может быть, им это нужно, может быть, не нужно. Да Бог с ними. Мне хорошо в этом процессе. Мне хорошо этой благотворительностью заниматься. Мне это дико нравится.

Наверное, я плохая, я вот не думаю постоянно о народе. Я не думаю. Может быть, им это нужно, может быть, не нужно. Да Бог с ними. Мне хорошо в этом процессе. Мне хорошо этой благотворительностью заниматься. Мне это дико нравится.

Александр Иванов: Я очень признателен Ире, потому что она замкнула тему в самую точку. То есть я по-прежнему стою на своем. Я утверждаю, что интеллигенция – это не предметное понятие. И многие со мной согласятся. Потому что есть же у нас, в конце концов, ощущение какого-то интеллектуального, интеллигентского, какого угодно обаяния, исходящего от человека совершенно разного социального слоя и так далее. Поэтому для меня это не предметное и не социологическое понятие. Социологи сами как бы… вот уважаемый коллега продемонстрировал, на мой взгляд, то, что это понятие ускользает от его инструментария, хотя он его использует, но оно все равно от него ускользает. Ира замечательно замкнула тему и ответила на главный вопрос, который мы обсуждаем. То есть в каком-то смысле думать самому – это невероятное благо, невероятная этическая ценность.

То есть в каком-то смысле думать самому – это невероятное благо, невероятная этическая ценность.

И в этом смысле я хочу сказать о Таниной позиции. Думать самому – это быть европейцем. Не быть похожим на европейца, а быть им на самом деле. При этом ты можешь думать по-китайски, по-русски, да как угодно, но ни в коем случае не думать, что быть европейцем – это быть вот в этом вечно предметном мире некоторых знаков европейскости. В этом смысле русские интеллигенты, например, XIX века были европейцами, когда они, как Гумилев, ехали в Африку, как Пржевальский – в Центральную Азию. Вот там европейский дух живет, в этом устремлении в сторону от Европы.

И в этом смысле я согласен с коллегой. В советском космосе этот европейский дух, как ни странно, присутствовал едва ли не в большей степени, я имею в виду, в советском интеллигентском пространстве, нежели в современном ново- и постноворусском очень часто. Потому что страна, на мой взгляд, — может быть, сейчас какие-то перемены произойдут, — очень провинциализируется в этом смысле. Она перестает быть открытой и по-настоящему устремленной куда-то. Я это связываю с одной из основных драм ХХ века. Я не Путин, а не скажу, что эта драма – гибель СССР. Это гибель того, что я называю советским идеализмом. Было два великих идеализма в мире вообще. Это немецкий идеализм, который открыт Лессингом, Шиллером, Гёте и так далее. Это просто ощущение того, что возможен другой, лучший мир, он возможен. И был советский идеализм. И наши родители, к какому бы слою они ни относились, это могли быть родители либеральных взглядов или более консервативных, они были идеалистами. И вот этот дух идеализма исчезающий, он как раз… может быть, меланхолия по этому исчезновению может нас объединить и сказать, что мы по-прежнему… если мы проживаем эту меланхолию, то мы в каком-то смысле относимся к этой традиции идеализма.

Она перестает быть открытой и по-настоящему устремленной куда-то. Я это связываю с одной из основных драм ХХ века. Я не Путин, а не скажу, что эта драма – гибель СССР. Это гибель того, что я называю советским идеализмом. Было два великих идеализма в мире вообще. Это немецкий идеализм, который открыт Лессингом, Шиллером, Гёте и так далее. Это просто ощущение того, что возможен другой, лучший мир, он возможен. И был советский идеализм. И наши родители, к какому бы слою они ни относились, это могли быть родители либеральных взглядов или более консервативных, они были идеалистами. И вот этот дух идеализма исчезающий, он как раз… может быть, меланхолия по этому исчезновению может нас объединить и сказать, что мы по-прежнему… если мы проживаем эту меланхолию, то мы в каком-то смысле относимся к этой традиции идеализма.

Слово «Питер» неинтеллигентное, я не переношу его — Российская газета

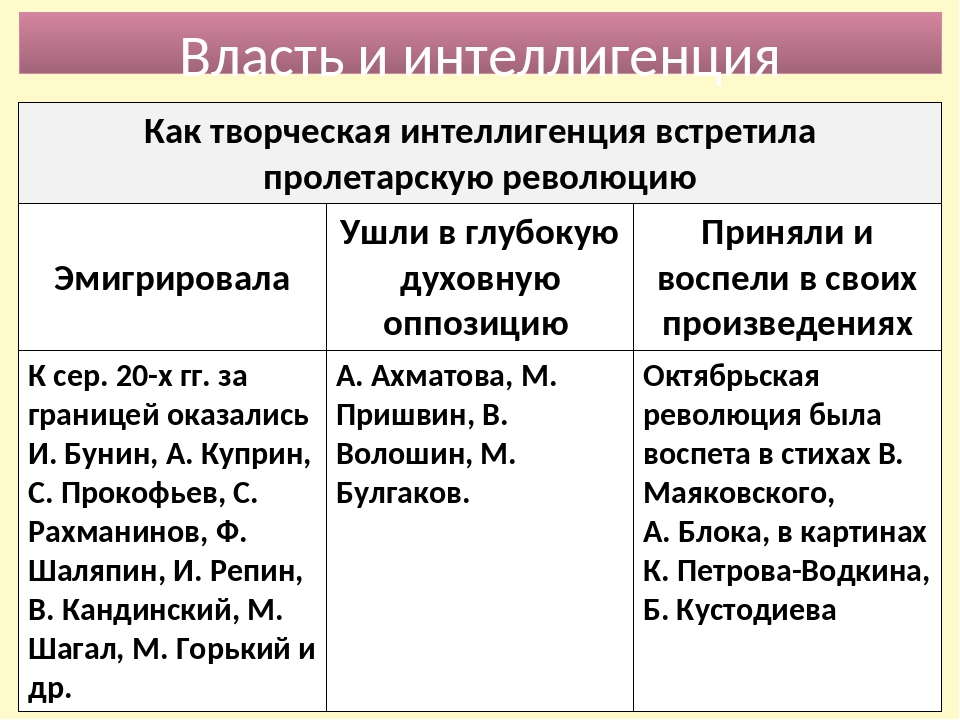

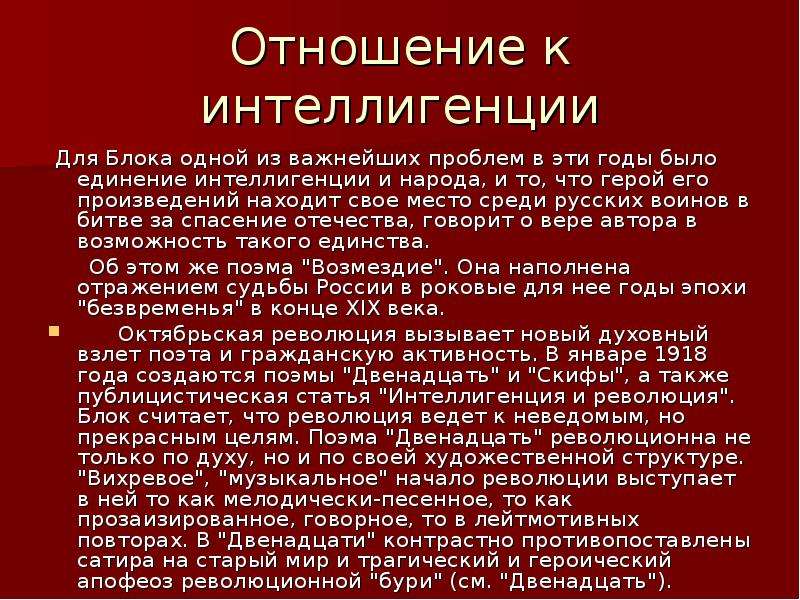

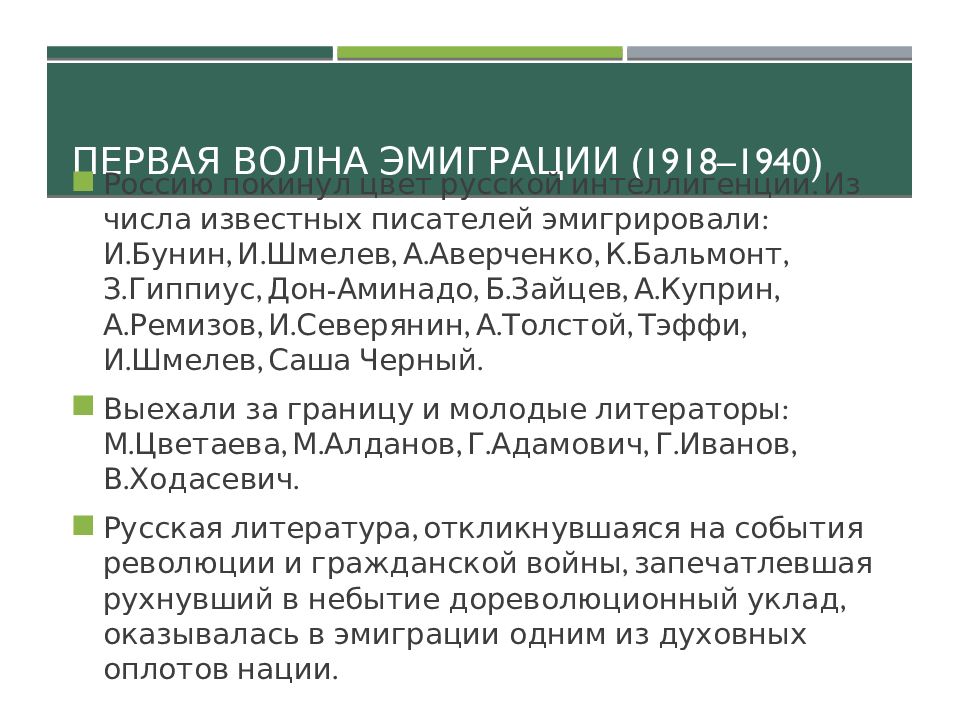

К числу потерь, пережитых страной за минувшее столетие и чувствительно повлиявших на состояние российского общества, принято относить и русскую интеллигенцию. Дореволюционные учителя, доценты, профессора, врачи, священники, инженеры, офицеры, юристы, чиновники… Кто-то из них как классово чуждый элемент был ликвидирован в период красного террора. Кто-то поднялся на борт «философского парохода». Кто-то стал жертвой сталинских чисток. А кто-то проделал глубокую эволюцию.

Дореволюционные учителя, доценты, профессора, врачи, священники, инженеры, офицеры, юристы, чиновники… Кто-то из них как классово чуждый элемент был ликвидирован в период красного террора. Кто-то поднялся на борт «философского парохода». Кто-то стал жертвой сталинских чисток. А кто-то проделал глубокую эволюцию.

Эту эволюцию особенно впечатляюще воплотил собой автор крамольных «Несвоевременных мыслей», вскоре перековавшийся в зачинателя ленинианы и отца крылатой фразы «если враг не сдается, его уничтожают». Такую же эволюцию, только в обратную сторону, проделал советский интеллигент — от страстного требования «убрать Ленина с денег» до сжигания партбилета в прямом эфире. Сегодня этот вечно мятущийся персонаж выражает «неоднозначное отношение» к репрессиям и величает Сталина «эффективным менеджером».

Мы действительно потеряли интеллигенцию? Обсудим тему с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Определяющим признаком интеллигента является профессия

Слова «интеллигент» и «интеллигенция» вошли в ряд европейских языков исключительно как русские. Во всем мире для обозначения людей с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением оперируют понятием «интеллектуалы». Может, и нам стоит придерживаться мировых стандартов и не нагружать это понятие дополнительными смысловыми опциями?

Во всем мире для обозначения людей с высоко развитым интеллектом и аналитическим мышлением оперируют понятием «интеллектуалы». Может, и нам стоит придерживаться мировых стандартов и не нагружать это понятие дополнительными смысловыми опциями?

Михаил Пиотровский: Я думаю, что понятие «интеллигенция» в значительной степени выдумано. Недаром же его нет нигде в мире. Хотя в какие-то моменты истории интеллигенция в России существует. Она существует тогда, когда есть высокое почтение к таким профессиям, как учитель, врач, преподаватель университета, ученый, журналист… Но меняется время, и эти профессии теряют уважение общества, а их представители — самоуважение. Вообще слово «интеллигенция» я не очень употребляю. Так же как слово «патриотизм».

А что же такое «петербургская интеллигенция»? В ее-то реальное существование вы, коренной петербуржец и почетный гражданин Петербурга, верите или нет?

Михаил Пиотровский: Верю. Потому что действительно существуют и «петербургский» склад характера, и «петербургская» манера поведения, и «петербургская» вежливость. И это не лакейская вежливость, а вежливость, за которой некая сила, уверенность в себе. Это готовность слышать другие мнения. Это такая мягкость, за которой угадывается внутренний стержень. Мне кажется, что в результате революции и переезда столицы в Москву Петербург стал хранителем лучших традиций царской России, а не только традиций русской интеллигенции. Его образу стала присуща некая мягкость. Дореволюционный Петербург был жесткий, мерзкий, бюрократический. Это все ушло. И остался Петербург Серебряного века, Петербург времен Петербургского университета.

Тому Петербургу, о котором вы сейчас говорите и который у вас связывается с понятием «интеллигентность», решительно не идет слово «Питер». Вы как к нему относитесь?

Михаил Пиотровский: Я не переношу это слово. Потому что оно неинтеллигентное. Оно всегда употреблялось как простонародное. Потом стало употребляться как литературное. Потом опять вернуло себе простонародный оттенок. А теперь даже приличные люди говорят «Питер».

Считается, что слово «интеллигенция» в социальном его значении первым употребил Петр Бобырыкин. Он определял интеллигенцию как лиц «высокой умственной и этической культуры», а не как «работников умственного труда». По его мнению, интеллигенция в России — это чисто русский морально-этический феномен. К интеллигенции в этом понимании относятся люди разных профессиональных групп, принадлежащие к разным политическим движениям, но имеющие общую духовно-нравственную основу. Вы согласны с такой трактовкой этого понятия?

Михаил Пиотровский: Мне все-таки представляется, что определяющим признаком интеллигента является профессия. А наличие совести у врача или, скажем, ученого — это само собой.

Интеллигенция в конечном итоге перехитрила советскую власть

Символом уничтожения русской интеллигенции стал «философский пароход». Судьба тех, кто был выслан или сам уехал из страны, и тех, кто остался, трагична, хотя и по-разному. Из дневника Всеволода Иванова, ставшего «правильным» писателем: «Писал переломанными руками, соображал истоптанным мозгом». Но, если позволительно такое сравнение, кому, на ваш взгляд, больше «повезло» — тем, кто уехал, или тем, кто остался?

Михаил Пиотровский: Я думаю, по-своему повезло и тем и другим. Первые обманули судьбу, вторые — власть. Эмигранты первой волны, оказавшись в Европе, сохранили память о России, о русских, проявили себя патриотами в годы Второй мировой войны. Они сохранили русскую культуру, русскую литературу, русский язык. Причем сохранили сознательно. Эмиграция обострила в них желание быть хранителями русского культурного наследия. Но и те, кто остались в советской России, тоже, хотя и бессознательно, хранили традиции русской культуры, когда, пользуясь для обмана цензуры эзоповым языком или иными ухищрениями, создавали прекрасные произведения. Потом цензуру отменили, но достижений духовной культуры, вопреки ожиданиям, не прибавилось. Появилась даже теория, что шедевры создаются только в обстановке притеснения. На самом же деле многие мастера умели наряду с госзаказом, а иногда даже в рамках его, писать талантливые романы, снимать превосходные фильмы.

Вы согласны, что приспособленчество было свойственно советской интеллигенции как никакому другому социальному слою и что в этом ей не было равных?

Михаил Пиотровский: Не согласен. Просто в советское время между властью и интеллигенцией шла такая игра: кто кого перехитрит. Приспосабливались все. Потому что всем нужно жить. Но можно жить на сто процентов так, как от тебя требуют, и на большее не претендовать. А можно жить и писать книги. Или жить и учить студентов. Или просто высказываться не всегда прямо, но так, чтобы доходило до тех, кто понимает. Да, есть власть. От нее надо получить возможность существования. Иногда — хорошего существования. Но при этом есть и кое-что поважнее. Можно жить в ладу с властью, но при этом честно делать свое дело. У одних это получалось, у других — нет. Есть множество интеллигентных профессий. Ты можешь быть учителем, инженером, врачом… Это служба, и тебе за нее платят. А дальше уже от тебя самого зависит, сумеешь ли ты реализовать себя. По-моему, в России интеллигенция в конечном итоге перехитрила советскую власть.

Интеллигент — это определенный тип воспитания

В своем знаменитом эссе «Образованщина» Солженицын язвительно критиковал советскую интеллигенцию, сравнивая ее с дореволюционной, причем в пользу последней. С тех пор слово «образованщина» обозначает не что иное, как только видимость образования, видимость культуры, попросту говоря — ложную интеллигентность. А для вас в чем различие между интеллигентностью и «образованщиной»?

Михаил Пиотровский: Я думаю, Солженицын распространял термин «образованщина» лишь на определенную часть советской интеллигенции, которую власть — подчас не без оснований — называла «гнилой интеллигенцией». Солженицын ощущал свою полную непричастность к этой интеллигенции. Конечно, интеллигент — это человек образованный. Но иметь высшее образование и быть действительно образованным, культурным человеком — это не одно и то же. Солженицын это понимал, потому и ополчился на «образованщину».

Интеллигент — это определенный тип мышления? Определенный тип чувствования?

Михаил Пиотровский: Я думаю, это все-таки определенный тип воспитания. Для интеллигента существует свод правил и приличий. Начиная с речи. О чем можно говорить громко, а о чем вполголоса. Что можно сказать человеку в лицо, а что нельзя. Или, например, что считать доносом. Публичная критика — это донос или нет? Журналистское расследование — это донос или нет? Если ты нарушаешь некие негласные установления, ты тем самым предаешь свое воспитание и образование. Интеллигент обязан соответствовать тому, что в него заложили родители, школа, университет. У него должна быть система внутренних тормозов.

Интеллигенция — это исключительно русский феномен?

Михаил Пиотровский: Похоже, что да. Хотя, может, нам просто всегда кажется, что у нас «особенная стать», что мы во всем единственны и неповторимы.

Можно ли сказать, что отличительная особенность интеллигенции — независимость от партийных, идеологических, религиозных установок?

Михаил Пиотровский: Я думаю, что да, хотя с неким ограничением, конечно. То есть ты можешь зависеть от своей религии, если ты верующий, но при этом оставаться интеллигентом, этого никто у тебя не отнимет.

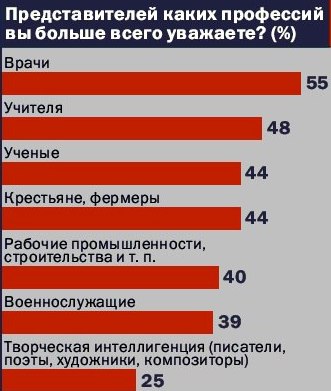

Почему народ не любит интеллигенцию?

Михаил Пиотровский: Народ вообще много чего не любит. Например, терпеть не может современное искусство. Оно слишком сложно для него. Я думаю, что с интеллигенцией то же самое. Она слишком сложные для всеобщего понимания вещи говорит. Но в тех случаях, когда народ понимает сложное, он относится к интеллигенции хорошо.

«Властители дум» сегодня не нужны

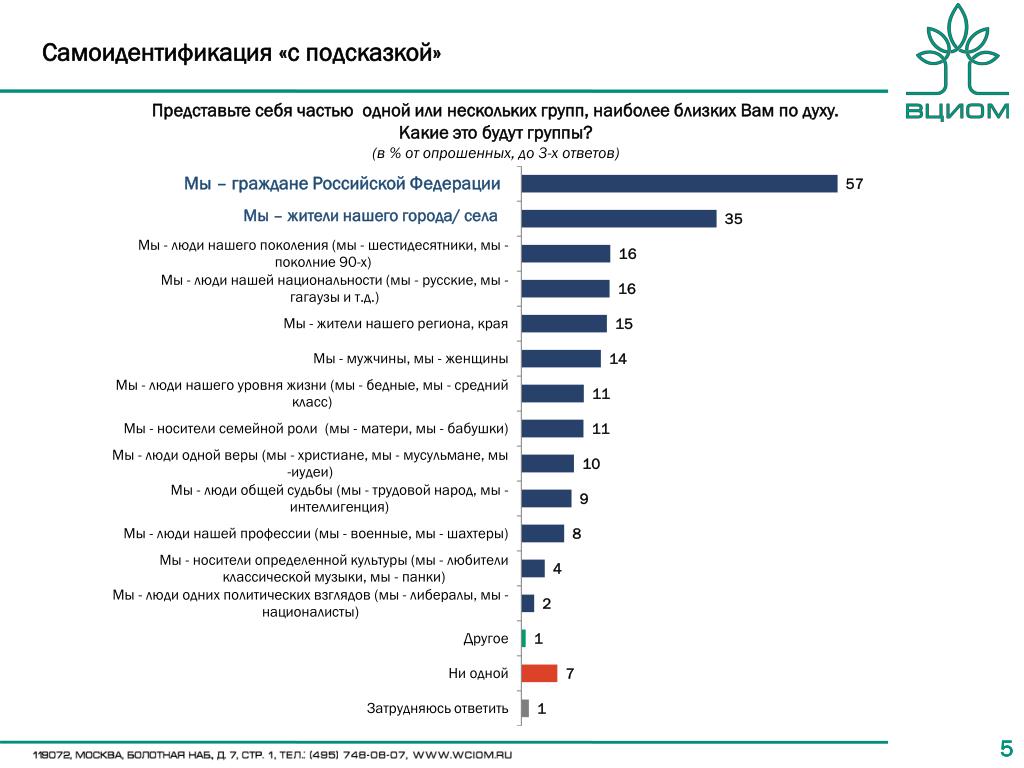

По данным фонда «Общественное мнение», российские граждане отмечают сокращение числа тех, кого раньше, не экономя на пафосе, называли «властителями дум». Моральные авторитеты уходят со сцены? Общество их не востребует?

Михаил Пиотровский: Сегодня странно было бы назвать кого-то «властителем дум». Вот Лев Толстой — да, он был, безусловно, «властителем дум». При этом то, чему он учил, большинством не разделялось.

Современное российское общество пребывает в брожении, универсальных, разделяемых всеми идей, объединяющих ценностей большой дефицит. Может, поэтому и нет общепризнанных авторитетов?

Михаил Пиотровский: И слава богу, что их нет. Не нужны они. Сегодня опасность распространения тоталитарного мышления гораздо выше, чем была в XIX веке.

Сохранять себя ради сохранения культурной традиции — в этом высокий смысл интеллигентского конформизма

Почему интеллигент, как его понимают в России, — это обязательно гражданская позиция, причем публично выражаемая? Кто не имеет гражданской позиции или не заявляет о ней, тот вроде и не интеллигент вовсе.

Михаил Пиотровский: Я думаю, это идет из XIX века, причем «довеховского» периода. Гражданская позиция интеллигента тогда заключалась в том, что обязательно надо быть против царя, против правительства.

Сегодня — наоборот. Именно конформизм чаще всего ставят в упрек большинству представителей этого социального слоя.

Интеллигенция старается добиться от власти своего, власть от интеллигенции — своего. Должна же быть какая-то борьба. Вот она и происходит

Михаил Пиотровский: Я думаю, упрек несправедлив. Люди живут в определенном обществе и должны принимать его условия. Если ты ненавидишь мир, уходи в монахи. Если ненавидишь политический строй, начинай с ним бороться, но имей в виду, что на этом пути тебя ждет тюрьма. И это и другое — крайности. А то, что в промежутке, и есть конформизм. Ты должен приспосабливаться и жить. Как бы там ни было, ученый все равно занимается наукой, врач лечит людей, композитор пишет музыку. Культурная традиция должна сохраняться. А для того, чтобы ее сохранить, нужно существовать, иметь кусок хлеба. И в определенный период — чтобы не расстреляли. Сохранять себя ради сохранения культурной традиции — в этом высокий смысл интеллигентского конформизма.

Это вечная тема — интеллигенция и власть. Принято считать, что место интеллигенции в оппозиции, что походы интеллигенции во власть добром не кончаются, причем для обеих сторон.

Михаил Пиотровский: На самом деле власть заинтересована в том, чтобы интеллигенция была немножко в оппозиции. Власть нуждается в оппозиции, но — в интеллигентной. Потому что неинтеллигентная оппозиция — это несанкционированные митинги, уличные беспорядки… Интеллигенция старается добиться от власти своего, власть от интеллигенции — своего. Должна же быть какая-то борьба. Вот она и происходит. Но это не вражда. Это необходимое сопротивление материала. Постоянное перетягивание каната.

Лично вам на посту директора главного государственного музея трудно дается компромисс между должностью и, скажем так, вашими внутренними побуждениями?

Михаил Пиотровский: Нет, не сказал бы, что особенно трудно.

Многие догадываются, что вы думаете о некоторых событиях и явлениях нашей жизни, но по понятным причинам не можете сказать.

Михаил Пиотровский: Я не всегда говорю то, что хотел бы сказать, но никогда не говорю то, чего говорить не хочется.

Последнее время вам часто приходится отбивать атаки определенного сорта. Так было с выставкой Фабра, так было с защитой Исаакиевского собора… Это трудно дается?

Михаил Пиотровский: Это дается нелегко, но это те случаи, когда между моей должностью и моим нравственным долгом не может быть никаких компромиссов. Правда, какие-то вещи следует говорить предельно аккуратно.

Ничего себе — аккуратно: «Только идиоты могут считать, что выставка (Фабра. — В.В.) оскорбляет крест… Что искусство, а что нет, определяет только музей, а не уличная публика». Ваши слова?

Михаил Пиотровский. Фото: Сергей Михеев / РГ

Михаил Пиотровский: Мои. Не смог отказать себе в праве назвать идиотов идиотами. Хотя, наверное, это не вполне интеллигентно.

Вам приходилось говорить «нет», когда вас просили подписать какое-то письмо в поддержку власти или принять участие в травле кого-нибудь?

Михаил Пиотровский: У меня таких ситуаций почти что не было. Начать с того,что я вообще не подписываю коллективных писем. Никаких. Я могу выступать только лично от себя, что и сделал, например, когда написал телеграмму в поддержку Кирилла Серебренникова. Но не по бумаге, которую предлагали мне адвокаты. Я написал отдельное письмо судье. Не думаю, что оно подействовало, тем не менее обошлось домашним арестом. Время от времени я такие письма пишу. Для этого нужно иметь глубокое собственное убеждение, что а) я имею право выразить это мнение; б) от этого будет какая-то польза, а не просто я буду красиво выглядеть.

И все-таки… Мы теряем интеллигенцию?

Михаил Пиотровский: Мы теряем интеллигентность и должны постараться ее сохранить.

А интеллигенцию?

Михаил Пиотровский: Я думаю, что ее давно уже нет. Интеллигентность же кое-где еще остается. И прежде всего в Петербурге.

Визитная карточка

Михаил Пиотровский — директор Государственного Эрмитажа. Родился в 1944 году в Ереване. После окончания школы в 1961 году поступил на отделение арабской филологии восточного факультета Ленинградского университета, которое окончил с отличием в 1967 году, прошел годичную (1965-1966) стажировку в Каирском университете. В 1967-1991 гг. — сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, где окончил аспирантуру и прошел все должности от лаборанта до ведущего научного сотрудника. В 1973-1976 гг. — переводчик, а также преподаватель йеменской истории в Высшей школе общественных наук в Народной Демократической Республике Йемен. С 1992 года — директор Государственного Эрмитажа. Академик РАН. Президент Союза музеев России. Лауреат Государственной премии РФ (2017) и премии президента РФ (2003). Сын выдающегося археолога, многолетнего директора Эрмитажа, академика Бориса Пиотровского.

«Интеллигент – человек, обладающий умственной порядочностью»

В 1993 году академик Д.С. Лихачев направил в редакцию журнала «Новый мир» письмо, озаглавленное «О русской интеллигенции». Публикуем цитату из этого письма.

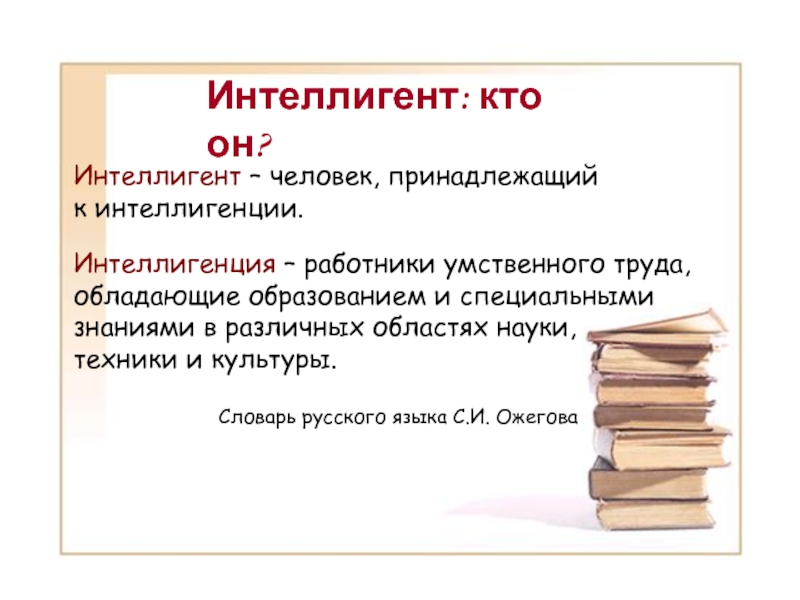

Я пережил много исторических событий, насмотрелся чересчур много удивительного и поэтому могу говорить о русской интеллигенции, не давая ей точного определения, а лишь размышляя о тех ее лучших представителях, которые, с моей точки зрения, могут быть отнесены к разряду интеллигентов. В иностранных языках и в словарях слово «интеллигенция» переводится, как правило, не само по себе, а вкупе с прилагательным «русская».Безусловно прав А. И. Солженицын: интеллигент — это не только образованный человек, тем более не тот, которому он дал такое обозначение как «образованец» (что-то вроде как «самозванец» или «оборванец»), это, может быть, и несколько резко, но Александр Исаевич понимает под этим обозначением слой людей образованных, однако продажных, просто слабых духом.

Интеллигент же — это представитель профессии, связанной с умственным трудом (инженер, врач, ученый, художник, писатель), и человек, обладающий умственной порядочностью. Меня лично смущает распространенное выражение «творческая интеллигенция», — точно какая-то часть интеллигенции вообще может быть «нетворческой». Все интеллигенты в той или иной мере «творят», а с другой стороны, человек пишущий, преподающий, творящий произведения искусства, но делающий это по заказу, по заданию в духе требований партии, государства или какого-либо заказчика с «идеологическим уклоном», с моей точки зрения, никак не интеллигент, а наемник. К интеллигенции, по моему жизненному опыту, принадлежат только люди свободные в своих убеждениях, не зависящие от принуждений экономических, партийных, государственных, не подчиняющиеся идеологическим обязательствам.

Основной принцип интеллигентности — интеллектуальная свобода,- свобода как нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и от своей мысли.

Из: Д.С. Лихачев. «О русской интеллигенции»